✍️ स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती

वेदोत्पत्ति

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः ।

यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥

(ऋ० १० । ७१। १)

शब्दार्थ- (बृहस्पते) हे वेदाधिपते ! परमात्मन् ! (प्रथमम्) सबसे पूर्व, सष्टि के प्रारम्भ में (नामधेयम्) विभिन्न पदार्थों के नामकरण की इच्छा (दधानः) रखते हुए आदि ऋषियों ने (यत्) जो (वाच:) वचन (प्रैरत) उच्चारण किये वह वाणी का (अग्रम) प्रथम प्रकाश था। (यत्) जो (एषाम्) सर्गारम्भ के ऋषियों में (श्रेष्ठम्) श्रेष्ठ होता है और (यत्) जो (अरिप्रम्) निर्दोष, पापरहित (प्रासीत्) होता है (एषाम्) इनके गुहा हृदय-गुहा में (निहितम्) रखा हुआ (तत्) वह भाग (प्रेणा) तेरी ही प्रेरणा और प्रेम के कारण (आवि:) प्रकट होता है।भावार्थ- सृष्टि का निर्माण हो गया। मनुष्यों की उत्पत्ति भी हो गई । सृष्टि के पदार्थों के नामकरण की इच्छा जाग्रत होने पर ईश्वर ने ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया, वेद की भाषा सिखाई। यह वाणी का प्रथम प्रकाश था।

वह वाणी चार ऋषियों को मिली। इन चार को ही क्यों मिली ? क्योंकि वे चार ही सबसे अधिक श्रेष्ठ और निष्पाप थे।

ईश्वर सर्वव्यापक है। उसने अपनी प्रेरणा और प्राणियों की हित कामना से, प्राणियों के साथ प्रेम के कारण वेद-ज्ञान दिया। 'तदेषां निहितं गुहाविः' इनके हृदय में रक्खा हुआ वही ज्ञान आदि ऋषियों द्वारा अन्यों के लिए प्रकट हुआ अर्थात् ऋषि लोग उस ज्ञान को दूसरों

को सिखाते हैं।

'यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्' का एक अर्थ यह भी होता है कि जो ज्ञान सबसे श्रेष्ठ और निर्दोष था, भ्रम आदि से रहित था वह ज्ञान इन ऋषियों को दिया गया।

वेद प्राप्त करनेवाले चार ऋषि

यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अवसृष्टास आहुताः ।

कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे हृदा मतिं जनये चारुमग्नये ॥

(ऋ० १० । ९१ । १४)

शब्दार्थ- (यस्मिन्) जिस सृष्टि में परमात्मा ने (अश्वासः) अश्व (ऋषभास:) साँड (उक्षणः) बैल (वशाः) गौएँ (मेषाः) भेड़-बकरी (अवसृष्टास:) उत्पन्न किये और (आहुताः) मनुष्यों को प्रदान कर दिये वही ईश्वर (अग्नये) अग्नि के लिए (कीलालपे') वायु के लिए (वेधसे) आदित्य के लिए (सोमपृष्ठाय') अङ्गिरा के लिए (हृदा) उनके हृदय द्वारा (चारुम्) सुन्दर (मतिम्) वेदज्ञान (जनये) प्रकट करता है।भावार्थ- सृष्टि के आदि में परमात्मा ने घोड़े, बैल, साँड, गौएँ और भेड़-बकरी आदि नाना पशुओं को उत्पन्न किया और इन सबको मनुष्य के उपयोग के लिए-गौ आदि का दूध पीने के लिए, घोड़े पर सवारी करने के लिए, बैल से भूमि जोतने और भार उठाने के लिए, मनुष्य को प्रदान कर दिया।

ईश्वर ने मनुष्य के ज्ञान के लिए आदि सृष्टि से ही चार ऋषियों द्वारा वेदज्ञान भी मनुष्यों को दिया--

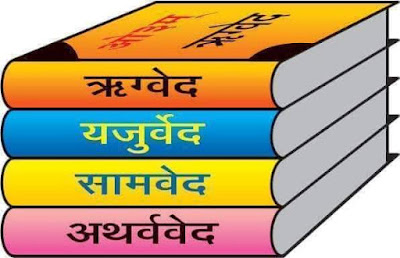

अग्नि के द्वारा ऋग्वेद का ज्ञान दिया।

वायु द्वारा यजुर्वेद का ज्ञान दिया।

आदित्य के द्वारा सामवेद को प्रकट किया।

अक्षिरा के द्वारा अथर्ववेद को प्रकट किया।

१. कीलालं जलं पिबतीति कोलालपः । जल को पीने वाला कीलालप वायु

२. सोमपृष्ठः= चन्द्रमा। गोपथ पू० ५।२५ के अनुसार अथर्ववेद का देवता चन्द्रमा और विद्युत् है । अतः चन्द्रमा ही अङ्गिरस है।

मनुष्यमात्र के लिए वेदाध्ययन का अधिकार

यथे॒मां वाचं॑ कल्या॒णीमा॒वदा॑नि॒ जने॑भ्यः।

ब्र॒ह्म॒रा॒ज॒न्या᳖भ्या

शूद्राय॒ चार्या॑य च॒ स्वाय॒ चार॑णाय च।

प्रि॒यो दे॒वानां॒ दक्षि॑णायै

दा॒तुरि॒ह भू॑यासम॒यं मे॒ कामः॒ समृ॑ध्यता॒मुप॑ मा॒दो न॑मतु ।।

(यजु० २६ । २)

शब्दार्थ- परमेश्वर मनुष्यों को आदेश देते हैं (यथा) जिस प्रकार मैं (इमाम, कल्याणीम्, वाचम्) इस कल्याणकारिणी वेदवाणी को (जनेभ्यः) मनुष्यमात्र के लिए (आवदानि) उपदेश करूँ, करता हूँ वैसे ही तुम भी इसका उपदेश किया करो। किस-किसके लिए उपदेश करो 'ब्रह्मराजन्याभ्याम्) ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए (शूद्राय) शूद्रों के लिए (च, अर्याय) और वैश्यों के लिए (स्वाय च) अपनों के लिए, अपने प्रिय लगनेवालों के लिए, देशवासियों के लिए (अरणाय च) शत्रुओं के लिए, विदेशियों के लिए सभी के लिए उपदेश करो। वेदोपदेश करते हुए मैं (इह) इस संसार में (देवानाम्) विद्वानों का (प्रियः भूयासम्) प्रेमपात्र बन जाऊँ (दक्षिणायै दातुः) दक्षिणा देनेवालों का भी प्यारा होऊँ। (मे) मेरी (अयम्) यह (कामः) कामना पूर्ण हो (अदः) मेरी वह पूर्व-कामना (मा उप नमतु) मुझे प्राप्त हो।भावार्थ- वेद किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं है। वेद तो सार्वभौम और मानवमात्र के लिए है। प्रभु उपदेश देते हैं कि इस वेदरूपी कोश को संकुचित मत करो, अपितु जैसे मैं मनुष्यमात्र के लिए इसका उपदेश देता हूँ इसी प्रकार तुम भी मनुष्यमात्र के लिए इसका उपदेश करो। ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मित्र और शत्रु, अपना और पराया, कोई भी वेद-ज्ञान से वञ्चित नहीं रहना चाहिए।

जो मनुष्य वेद का प्रचार करते हैं वे विद्वानों के प्रिय बनते हैं, दानशील मनुष्यों के प्रिय बनते हैं और उनकी सभी कामनाएँ पूर्ण होती हैं।

वैदिक शिक्षाओं के अनुसार आचरण

नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ।

पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभि सं रभामहे ॥

(ऋ० १०। १३४ । ७)

शब्दार्थ- (देवाः) हे दिव्यगुणयुक्त विद्वानो! हम लोग (नकि:) न तो (मिनीमसि) हिंसा करते हैं (नकि:) और न ही (आ, योपया मसि) फूट डालते है, अथवा किसीको प्रलोभन देते हैं। हम तो (मन्त्र श्रुत्यम्) वेद-मन्त्रों के श्रवणानुसार (चरामसि) आचरण करते हैं (अत्र) इस लोक में (कक्षेभिः) तिनके के समान तुच्छ (पक्षेभिः) साथियों के साथ (अपि) भी (अभि, सं, रभामहे) प्रेम से मिलकर उद्योग करें, करते हैं।भावार्थ- वेद की शिक्षाएँ अत्यन्त गहन, गम्भीर और उदात्त हैं। वेदाध्ययन करनेवाले का जीवन वेद के अनुसार होना चाहिए। कैसा हो वह जीवन ?

- १. वेदाध्ययन करनेवाले किसीकी हिंसा नहीं करते । मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति वैर की भावना नही रखते।

- २. वैदिकधर्मी फूट नही डालते और न ही किसी व्यक्ति को मोहित करके प्रलोभनों में फँसाते हैं।

- ३. वेदभक्त मन्त्रों के अनुसार, वैदिक शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करते हैं। वे वेद के विधि और निषेधों का पूर्णरूपेण पालन करते हैं।

- ४. वेदभक्त तुच्छ सहायकों के साथ भी प्रेम और समता का व्यवहार करते हैं।

- ५. वैदिकधर्मी आलसी नहीं होता अपितु, वह सदा-सर्वदा उद्योग करता रहता है।

हमारे पुत्र वेद सुनें

उप नः सूनवो गिरः शृण्वन्त्वमृतस्य ये।

सुमृळीका भवन्तु नः।।

(ऋ० ६ । ५२ । ९ ; यजु० ३३ । ७७ ; सा० १५९५)

शब्दार्थ-(ये) जो (न:) हमारे (सूनवः) पुत्र हैं वे (अमृतस्य) अमर, अखण्ड, अविनाशी प्रभु को (गिरः) वेदवाणियों को (शृण्वन्तु) सुनें और उसे सुनकर (नः) हमारे लिए (सुमृळीकाः) उत्तम सुखकारी (भवन्तु) हों।भावार्थ-प्रत्येक घर में प्रतिदिन वेद-पाठ होना चाहिए। जब हमारे घरों में यज्ञ और हवन होंगे, स्वाहा और स्वधाकार की ध्वनि उठेगी, वेदों का उद्घोष होगा तभी हमारे पुत्र वेद-ज्ञान को सुन सकेंगे।

वेद सभी ज्ञान और विज्ञान का मूल है और अखिल शिक्षामों का भण्डार है। जब हमारे पुत्र वेद के इस प्रकार के मन्त्रों को सुनेंगे--

अनुव्रत: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः ।

(अथर्व० ३ । ३० । २)

'पुत्र पिता के अनुकूल चलनेवाला हो और माता के साथ समान मनवाला हो।'तो ये शिक्षाएँ उनके जीवन में आएँगी। इन वैदिक शिक्षाओं पर आचरण करते हुए वे अपने माता-पिता के लिए, परिवार, समाज और गष्ट्र के लिए सुख, शान्ति, मङ्गल और कल्याण का कारण बनेंगे।

वेदाध्ययन का फल

पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभि: सम्भृतं रसम् ।

तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम् ॥

(ऋ० ९ । ६७ । ३२ ; सा० ११६६)

शब्दार्थ- (यः) जो व्यक्ति, उपासक (ऋषिभिः) ऋषियों द्वारा (सम्, भतम्) धारण की गई (पावमानी:) अन्तःकरण को पवित्र करने वाली (रसम्) वेद की ज्ञानमयी ऋचाओं का (अध्येति) अध्ययन करता है (सरस्वती) वेदवाणी (तस्मै) उस मनुष्य के लिए (क्षीरम्) दूध, (सपिः) घी (मधु उदकम्) मधुर जल, शरबत आदि (दुहे) प्रदान करती है।भावार्थ- वेदाध्ययन से क्या मिलता है ? मन्त्र में वेदाध्ययन से मिलनेवाले फलों का सुन्दर वर्णन है ।

वेद के अध्ययन और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य के जीवन-निर्वाह के लिए सभी उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति वेद का स्वाध्याय करते हैं उन्हें दूध और घी आदि शरीर के पोषक तत्त्वों की कमी नहीं रहती। वैदिक विद्वान् जहाँ जाते हैं वहीं घी, दुग्ध और शर्बत आदि से उनका स्वागत और सत्कार होता है ।

जीवन की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वेद का अध्ययन करना चाहिए।

वेद-मन्त्रों से मुँह भर ले

मिमीहि श्लोकमास्ये पर्जन्य इव ततनः।

गाय गायत्रमुक्थ्यम् ॥

(ऋ० १ । ३८ । १४)

शब्दार्थ- हे विद्वन् ! तू (श्लोकम्) वेदवाणी को (प्रास्ये) अपने मुख मे (मिमीहि) भर ले, फिर उस वेदवाणी को (पर्जन्यः इव ततन:) मेघ= बादल के समान गर्जता हुआ दूर-दूर तक गम्भीर स्वर से फैला, उसका सर्वत्र उपदेश कर । (गायत्रम्) प्राणों की रक्षा करने वाले (उक्थ्यम्) वेद-मन्त्रों को (गाय) स्वयं गान कर, स्वयं पढ़ और दूसरों को पढ़ा।भावार्थ- प्रस्तुत मन्त्र में मनुष्यमात्र के लिए कई सुन्दर शिक्षाओं

का समावेश है।

- १. प्रत्येक मनुष्य को वेद-मन्त्रों से अपना मुख भर लेना चाहिए। मन्त्रों को पढ़-पढकर उन्हें कण्ठस्थ कर लेना चाहिए।

- २. वेद पढकर जो ज्ञानामृत प्राप्त हो उसे अपने तक ही सीमित नही रखना चाहिए, अपितु जिस प्रकार बादल समुद्र से जल लेकर उसे गम्भीर गर्जन के साथ सर्वत्र बरसा देता है उसी प्रकार मनुष्यों को भी वेदरूपी समुद्र से रत्नों और मोतियों का सञ्चय कर उनका लेखन और वाणी से प्रचार करना चाहिए।

- ३. वेद में आयुवृद्धि के, स्वास्थ्यरक्षा के और प्राणशक्ति को बलिष्ठ बनाने के सहस्रों मन्त्र भरे पड़े हैं। शरीर-रक्षा के लिए इस प्रकार के मन्त्रों को स्वयं पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढाना चाहिए।

चार वेद

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ।

(यजु० ३१ । ७)

शब्दार्थ- (तस्मात्) उस (सर्वहुतः) सर्वदाता (यज्ञात्) पूजनीय, सर्वोपास्य परमेश्वर से (ऋचः) ऋचाएँ, ऋग्वेद (सामानि) सामवेद (जज्ञिरे) उत्पन्न हुए। (तस्मात्) उस परमेश्वर से ही (छन्दांसि) छन्द, अथर्ववेद (जज्ञिरे) उत्पन्न हुप्रा । (तस्मात्) उसी जगदीश्वर से (यजु:) यजुर्वेद (अजायत) प्रकट हुआ।भावार्थ- यह मन्त्र पुरुष-सूक्त का है। इस अध्याय में यज्ञ शब्द पुरुष का पर्यायवाची है । पुरुष का अर्थ है पूर्ण परमेश्वर। यज्ञ का अर्थ हुआ पूजनीय परमेश्वर।

जब सृष्टि-रूपी यज्ञ प्रारम्भ हुना तब परमेश्वर ने मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए चारों वेदों का ज्ञान दिया। उस यज्ञपुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद-ये चार वेद प्रकट हुए।

पाश्चात्य विद्वान् कहते हैं कि अथर्ववेद पीछे से बनाया गया परन्तु उक्त मन्त्र से इस निराधार कल्पना का खण्डन हो जाता है। प्रभु ने सर्गारम्भ में ही चार ऋषियों को चार वेदों का ज्ञान दिया

था।

वेदों में अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर चारों वेदों का वर्णन मिलता है। अत: 'छन्दांसि' का अर्थ अथर्ववेद ही ठीक है। यहाँ 'छन्दांसि' विशेषण नहीं है।

वेद प्रक्षेप आदि से रहित है

अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्सं न पश्यति ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जोर्यति ॥

(अथर्व० १० । ८ । ३२)

शब्दार्थ- (अन्ति) समीप (सन्तम्) होते हुए परमेश्वर को मनुष्य (न) नहीं (पश्यति) देख पाता और (अन्ति) समीप (सन्तम्) होते हुए को (न) नहीं (जहाति) छोड़ सकता है (देवस्य) दिव्य गुण-सम्पन्न परमात्मा के (काव्यम्) वेदरूपी काव्य को (पश्य) देखो। वह काव्य (न ममार) न कभी मरता है और (न) न ही (जीर्यते) कभी पुराना होता है।भावार्थ- परमात्मा मनुष्य के अत्यन्त समीप है परन्तु वह उसे देख नहीं पाता। मनुष्य प्रभु को देख नहीं पाता परन्तु फिर भी वह उसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह तो उसके अन्तर में रम रहा है।

जब परमात्मा को हम छोड़ नहीं सकते और उसे ढूंढने के लिए कही दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं तब उस हृदय-मन्दिर में विराजमान प्रभु को जानने का, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना

चाहिए।

उसे प्राप्त करने के लिए उसके निर्मित सर्वोत्कृष्ट काव्य वेद का पठन, श्रवण, मनन और चिन्तन करना चाहिये। वेद संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन और अद्भुत एवं अनूठा काव्य है। इसके उपदेश कभी भी पुराने नहीं होते। वे सदा नये बने रहते हैं।

वेद का कभी नाश नहीं होता। उसमें परिवर्तन और परिवर्धन नहीं हो सकता क्योंकि उसका एक-एक स्वर, अक्षर, बिन्दु और मात्रा गिनी हुई है।

वेद क्यों पढ़ें

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः ।

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ।।

(अथर्व० ३ । ३० । ४)

शब्दाथ- (येन) जिस वेदज्ञान को प्राप्त करके (देवाः) देवगण लाग (न वियन्ति) एक-दूसरे का विरोध नहीं करते, एक-दूसरे लग होकर नहीं चलते (नो च) और न ही (मिथः) परस्परपत) द्वष करते हैं (तत) उस (ब्रह्म) वेदज्ञान को (संज्ञानम) जो कि सम्यक ज्ञान देनेवाला है (व:) तुम्हारे (गृहे) घरों में (पुरुषभ्यः) सभी पुरुषों के लिए (कृण्मः) करते हैं, देते हैं।

भावार्थ- प्रयोजन के बिना मूर्ख भी किसी कार्य को नहीं करता। वेद क्या पढ़ें ? वेद पढने से हमें क्या लाभ होगा? मन्त्र में इसी प्रश्न और जिज्ञासा का सुन्दर उत्तर है।

- १. वेद के पढनेवाले एक-दूसरे का विरोध नहीं करते, वे एक दूसर से अलग होकर नहीं बलते। वेद सबको केन्द्रित करके एक बना देता है।

- २. वेद पढ़नेवालों में एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा की. भावना नहीं होती। यदि एक व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो दूसरा उसे देखकर जलता नहीं।

- ३. वेद सम्यक् एवं यथार्थ ज्ञान देनेवाला है । वेद के ज्ञान में कोई कमी अथवा त्रुटि नहीं होती।

- ४. ऐसा सम्यक् ज्ञान देनेवाला वेद प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में होना चाहिए।

वेद-प्रमाण

अव्यसश्च व्यचसश्च बिलं विष्यामि मायया।

ताभ्यामुद्धत्य वेदमथ कर्माणी कृण्महे ॥

(अथर्व० १९ । ६८ । १)

शब्दार्थ- (अव्यसः) अव्यापक, एकदेशी (च च) और (व्यचसः) व्यापक, अनन्त के (बिलम्) भेद, मर्म, रहस्य को मैं (मायया) बुद्धि द्वारा (विष्यामि) खोल देता हूँ। (ताभ्याम्) उन दोनों-व्यापक और एकदेशी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम (वेदम्) वेद को (उद्धत्य) उठाकर, प्रमाण मानकर (अथ) तदनन्तर (कर्माणि) विविध प्रकार के कार्यों को (कृण्महे) सम्पादन करते हैं।भावार्थ- यदि हम संसार के पदार्थों पर दृष्टि डालें तो हमें दो प्रकार के पदार्थ दिखाई देंगे-व्यापक और अव्यापक, अनन्त और सान्त, अपरिमित और परिमित, महान् और सूक्ष्म । संसार के सभी पदार्थों को इन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

वेद के स्वाध्याय से, वेद के पठन-पाठन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन से इन पदार्थों का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है।

इन दो प्रकार के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर हम अपने लौकिक और पारलौकिक कार्यों को भली-भाँति कर सकते हैं।

हमें वेद को प्रमाण मानकर वेदविहित कार्यों का ही अनुष्ठान करना चाहिए ; वेद-विरुद्ध कार्यों को त्याग देना चाहिए।

वेद को अपनाओ

अपकामन् पौरुषेयाद् वृणानो दैव्यं वचः।

प्रणीतिरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ॥

(अथर्व० ७ । १०५ । १)

शब्दार्थ- हे जीवात्मन् ! तू (पौरुषेयाद्) मनुष्य-सम्बन्धी वचनों या कल्पनामों से (अपक्रामन्) दूर रहते हुए (दैव्यं वचः) परमेश्वर की पवित्र वेदवाणी को (वृणानः) स्वीकार करते हुए अपने (विश्वेभिः) समस्त (सखिभिः सह) मित्रों के साथ (प्रणीतिः) वेद-प्रतिपादित, न्यायानुकुल, धर्मपथ पर, वेद के आदेश, उपदेश और शिक्षाओं पर (अभि आवर्तस्व) आचरण कर।भावार्थ- १. मनुष्यों को चाहिए कि वे साधारण लोगों की धर्म सम्बन्धी तथा अन्य कल्पनाओं से दूर रहें।

२. मनुष्य-सम्बन्धी कल्पनाओं से दूर रहकर प्रभुप्रदत्त वेदवाणी को ही स्वीकार करना चाहिए।

३. अपने सभी मित्रों, बन्धु-बान्धवों के साथ वेद-मार्ग पर ही चलना चाहिए, वेद-प्रतिपादित, न्यायानुकूल कार्यों को ही करना चाहिए।

महर्षि मनु ने मानो इसी मन्त्र का अनुवाद करते हुए कहा है

भावार्थ- वेद हमारा जीवन धन है, वेद हमारा सर्वस्व है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना चाहिए; क्योंकि

भावार्थ- मन्त्र में कई सुन्दर बातों का निर्देश है--

भावार्थ- संसार में ईश्वर के विषय में लोगों की भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर यदि है तो दीखता क्यों नहीं ?

कुछ लोगों का विचार है कि ईश्वर घोरकर्मा है, वह दण्डदाता है, वह प्राणियों को रुलाता है।

कुछ लोग घोषणापूर्वक यह कह दिया करते हैं कि इस संसार का निर्माता कोई नहीं है। इसका नियन्ता और पालक कोई नहीं है।

इस मन्त्र में ईश्वर-सिद्धि के लिए दो युक्तियाँ दी हैं। प्रथम है स्वाभाविक इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के विषय में जानना चाहता है, अत: ईश्वर है। दूसरी है संसार में होनेवाली आकस्मिक घटनाएँ जो मनुष्यों के जीवन में प्रायः घटती रहती हैं । बाह्य दृष्टि से उनका कोई कारण दिखाई नहीं देता परन्तु कोई कारण तो होना ही चाहिए। वह कारण परमेश्वर ही हो सकता है।

सांसारिक ऐश्वर्यों को क्षणभर में मिट्टी में मिला देनेवाली कोई सत्ता है । मनुष्यो ! उसमें श्रद्धा धारण करो।

भावार्थ- ईश्वर इस सृष्टि का स्रष्टा है। इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अपने स्रष्टा का पता दे रही है।।

इस सृष्टि का रचयिता तुमसे भिन्न है और तुम्हारे अन्दर, तुम्हारी आत्मा में ही बैठा है फिर भी तुम उसे नहीं जानते।

तुम उसे इसलिए नहीं जानते क्योंकि--

भावार्थ- १. हमारे लिए यह संसार बहुत महान् है, अत्यन्त विस्तृत है। यदि मनुष्य बड़े-से-बड़े विमान में बैठकर अनेक जन्मों तक भ्रमण करता रहे तो भी इसका वार-पार नहीं पा सकता। इतना अपार संसार उस अनन्त प्रभु में एक तुच्छ घोंसले की भाँति समाया हुमा है।

२. यह अखिल ब्रह्माण्ड उसीसे उत्पन्न होता है और उसीमें विलीन हो जाता है।

३. वह परमात्मा उत्पन्न होनेवाली सभी सृष्टियों में तथा सभी प्राणियों में समाया हुआ है । वह इन सभी में इस प्रकार प्रोत-प्रोत है जैसे सूत ताने और बाने में प्रोत-प्रोत होता है।

४. ऐसे अनन्त परमात्मा को योगी, उपासकजन अपने हृदय मन्दिर में देखते हैं। ईश्वर के दर्शन यदि कहीं हो सकते हैं तो हृदय में। अतः मूर्तियों में टक्कर न मारकर उसे हृदय में ही खोजना चाहिये।

भावार्थ- भक्त भगवान् से क्या चाहता है, इसका मन्त्र में सुन्दर चित्रण है।

एकोऽपि वेदविद्धर्म यं व्यवस्येद द्विजोत्तमः।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः॥

(मनु० १२ । ११३)

वेद को जाननेवाला अकेला भी संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है और अज्ञानी मूर्खजन सहस्रों मिलकर भी जो व्यवस्था करें उसे कभी नहीं मानना चाहिये ।वेद को त्यागनेवाले का जीवन व्यर्थ

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति ।

यदों शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् ।।

(ऋ० १० । ७१ । ६)

शब्दार्थ- (यः) जो मनुष्य (सचिविदम्) सब प्रकार का ज्ञान कराने वाले (सखायम्) वेदरूपी मित्र को (तित्याज) छोड़ देता है, त्याग देता है (तस्य) उसकी (वाचि अपि) वाणी में भी (भागः) कोई सार, तत्त्व (न, अस्ति) नहीं रहता (ईम्) वह व्यक्ति (यत्) वेद के अतिरिक्त जो कुछ (शृणोति) सुनता है (अलकम्) व्यर्थ ही सुनता है। ऐसा मनुष्य (सुकृतस्य) सुकृत के, पुण्य धर्म के, सुन्दर कर्मानुष्ठान के (पन्थाम्) मार्ग को (न प्रवेद) नहीं जाता।भावार्थ- वेद हमारा जीवन धन है, वेद हमारा सर्वस्व है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करना चाहिए; क्योंकि

- १. वेद सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कराता है।

- २. जो मनुष्य वेद को छोड़ देता है, वेद का स्वाध्याय नहीं करता उसकी वाणी में कोई सार और तत्त्व नहीं रहता।

- ३. ऐसा व्यक्ति जो कुछ सुनता है वह सब-कुछ व्यर्थ ही होता है, उससे जीवन का निर्माण और उत्थान नहीं होता।

- ४. ऐसे व्यक्ति को अपने कर्तव्य-कर्मों का बोध नहीं होता।

वेद को उसके कोश में रख दो

यस्मात कोशादुदभराम वेदं तस्मिन्नन्तरव दध्म एनम् ।

कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसावतेह ॥

(अथर्व० १९ । ७२ । १)

शब्दार्थ- (यस्मात्) जिस (कोशात्) कोश से, अलमारी से, बस्ते से (वेदम्) वेद को (उदभराम) हम बाहर निकालते हैं (तस्मिन्) उसीके (अन्तः) भीतर (एनम्) इसको (अव दध्मः) रख देते हैं। (ब्रह्मण:) परमात्मा के (वीर्येण) कृतित्व से, कृति से (इष्टम् कृतम्) मैंने अपना इष्टकार्य सम्पादन कर लिया है (तेन तपसा) वेदाध्ययन-रूपी तप से प्राप्त (देवाः) दिव्यगुण (इह) इस संसार में (मा अवत) मेरी रक्षा करें।भावार्थ- मन्त्र में कई सुन्दर बातों का निर्देश है--

- १. वेद हमारे पवित्र ग्रन्थ हैं। हमें वेद को बढ़िया कोश, अलमारी या बस्ते आदि में रखना चाहिए।

- २. वेद का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात् हमने वेद को जिस स्थान से निकाला था उसी स्थान पर रख देना चाहिए।

- ३. वेद परमात्मा का कृतित्व है, परमात्मा प्रदत्त निधि है, इसमें प्रगत उपायों और साधनों से ही अपने इष्ट कार्यों की सिद्धि करनी चाहिए।

- ४. वेदाध्ययन एक तप है। वेद के स्वाध्याय से दिव्यगुण हमारे जीवन में आते हैं और वे गुण हमारी रक्षा का कारण बनते हैं।

वह है

यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम् ।

सो प्रर्यः पुष्टीर्विज इवा मिनाति श्रवस्मै धत्त स जनास इन्द्रः॥

(ऋ० २। १२ । ५)

शब्दार्थ- (यं) जिस ईश्वर के विषय में (कुह सः इति) वह कहाँ है ? इस प्रकार (पृच्छन्ति स्म) पूछते हैं (उत) और कुछ लोग (ईम्) इसको (घोरम्) घोरकर्मा, दण्डदाता (आहुः) कहते हैं, कुछ लोग (एनम्) इसके विषय में (एषः) यह (न अस्ति) नहीं है (इति) ऐसा कहते हैं। (सः) वह (अर्यः) संसार का स्वामी (पुष्टी:) ऐश्वर्यों और समद्धियों को (विज इव) कैंपाकर (प्रा मिनाति) नष्ट कर देता है। (जनासः) हे मनुष्यो ! (अस्मै) उसके लिए (श्रत् धत्त) श्रद्धा करो (सः इन्द्रः) वह ऐश्वर्यशाली परमात्मा है।भावार्थ- संसार में ईश्वर के विषय में लोगों की भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर यदि है तो दीखता क्यों नहीं ?

कुछ लोगों का विचार है कि ईश्वर घोरकर्मा है, वह दण्डदाता है, वह प्राणियों को रुलाता है।

कुछ लोग घोषणापूर्वक यह कह दिया करते हैं कि इस संसार का निर्माता कोई नहीं है। इसका नियन्ता और पालक कोई नहीं है।

इस मन्त्र में ईश्वर-सिद्धि के लिए दो युक्तियाँ दी हैं। प्रथम है स्वाभाविक इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के विषय में जानना चाहता है, अत: ईश्वर है। दूसरी है संसार में होनेवाली आकस्मिक घटनाएँ जो मनुष्यों के जीवन में प्रायः घटती रहती हैं । बाह्य दृष्टि से उनका कोई कारण दिखाई नहीं देता परन्तु कोई कारण तो होना ही चाहिए। वह कारण परमेश्वर ही हो सकता है।

सांसारिक ऐश्वर्यों को क्षणभर में मिट्टी में मिला देनेवाली कोई सत्ता है । मनुष्यो ! उसमें श्रद्धा धारण करो।

ईश्वर-प्राप्ति के विघ्न

न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव ।

नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ।

(ऋ० १०। ८२ । ७ ; यजु० १७ । ३१)

शब्दार्थ- हे मनुष्यो ! (न, तम्, विदाथ) तुम उसे नहीं जानते (यः, इमा, जजान) जिसने इन लोकों को उत्पन्न किया है (युष्माकम्, अन्यत्) वह तुमसे भिन्न है परन्तु (अन्तरम् बभूव) वह तुम्हारे अन्दर, तुम्हारी प्रात्मा में विद्यमान है। तुम उसे नहीं जानते क्योंकि (नीहा रेण प्रावृताः) तुम अज्ञान एवं अन्धकार के कुहरे से ढके हुए हो (जल्प्याः ) जल्पी हो, व्यर्थ की बातें करते रहते हो (च) और (असुतृपः) केवल प्राण-पोषण में लगे रहते हो (उक्थशास:) वेद-मन्त्रों का उच्चारण मात्र करनेवाले, आचरणहीन होकर (चरन्ति) विचरते हो।भावार्थ- ईश्वर इस सृष्टि का स्रष्टा है। इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु अपने स्रष्टा का पता दे रही है।।

इस सृष्टि का रचयिता तुमसे भिन्न है और तुम्हारे अन्दर, तुम्हारी आत्मा में ही बैठा है फिर भी तुम उसे नहीं जानते।

तुम उसे इसलिए नहीं जानते क्योंकि--

- १. तुम अविद्या और अज्ञान में फंसे हुए हो। ईश्वर तुमसे दूर नहीं है परन्तु अपने अज्ञान के कारण तुम उसे जान नहीं पाते।

- २. तुम जल्पी हो। व्यर्थ की गपशप में, व्यर्थ की बकवास में अपना समय नष्ट करते हो।

- ३. तुम प्राणों के पोषण में लगे रहते हो । खाना-पीना और मौज उड़ाना तुमने अपने जीवन का लक्ष्य बना रक्खा है।

- ४. तुम स्तुति-प्रार्थना-उपासना भी करते हो तो हृदय से नहीं, दम्भ से करते हो। इन चार बाधाओं को हटा दो। आपको ईश्वर के दर्शन होंगे।

गुहा में दर्शन

वेनस्तव पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ।

तस्मिन्निदꣳ सं च वि चैति सर्वस ओतश्च प्रोतश्च विभः प्रजासु ॥

(यजु० ३२।८)

शब्दार्थ-- (यत्र) जिस ईश्वर में (विश्वम्) समस्त संसार (एकनीडम् भवति) एक घोंसले के समान तुच्छरूप में है (च) और (तस्मिन् इदम्, सर्व) उसी में यह समस्त संसार (सम् एति) चला जाता है, प्रलयकाल में उसी में विलीन हो जाता है (वि च) और सर्गारम्भ में उसी से प्रकट होता है (स:) वह परमेश्वर (विभूःप्रजासु) उत्पन्न होनेवाली सभी सृष्टियों और प्राणियों में ( ओत:, प्रोतः) ओत-प्रोत है, ताने और बाने की भाँति व्याप्त है। (वेनः) योगाभ्यासी, साधनाशील व्यक्ति (तत् सत्) उस सत्यस्वरूप नित्यब्रह्म को (गुहा निहितम्) हृदय-गुहा में स्थित हुआ (पश्यत्) देखता है।भावार्थ- १. हमारे लिए यह संसार बहुत महान् है, अत्यन्त विस्तृत है। यदि मनुष्य बड़े-से-बड़े विमान में बैठकर अनेक जन्मों तक भ्रमण करता रहे तो भी इसका वार-पार नहीं पा सकता। इतना अपार संसार उस अनन्त प्रभु में एक तुच्छ घोंसले की भाँति समाया हुमा है।

२. यह अखिल ब्रह्माण्ड उसीसे उत्पन्न होता है और उसीमें विलीन हो जाता है।

३. वह परमात्मा उत्पन्न होनेवाली सभी सृष्टियों में तथा सभी प्राणियों में समाया हुआ है । वह इन सभी में इस प्रकार प्रोत-प्रोत है जैसे सूत ताने और बाने में प्रोत-प्रोत होता है।

४. ऐसे अनन्त परमात्मा को योगी, उपासकजन अपने हृदय मन्दिर में देखते हैं। ईश्वर के दर्शन यदि कहीं हो सकते हैं तो हृदय में। अतः मूर्तियों में टक्कर न मारकर उसे हृदय में ही खोजना चाहिये।

मैं तुझे चाहता हूँ

त्वं ह्यहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये।

उद्वावृषस्व मघवन् गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये।

(ऋ० ८। ६१ । ७)

शब्दार्थ- (मघवन) हे उत्तम धनों के स्वामिन् ! (भगम्) ऐश्वर्य, धनसम्पत्ति (वसुत्तये) धन चाहनेवालों को (विदाः) दे दे। (गो, इष्टये) गौएँ, गौ की कामना, याचना करनेवालों के लिए (उत् वाव षस्व) लुटा दे, दे डाल। (अश्वम् इष्टये) घोड़े, घोड़े माँगनेवालों के लिए दे डाल । (इन्द्र) परमात्मन् ! (चेरवे) अपने उपासक के प्रति (त्वं हि) तू ही (एहि) चला प्रा।भावार्थ- भक्त भगवान् से क्या चाहता है, इसका मन्त्र में सुन्दर चित्रण है।

- १. प्रभु अपने उपासक को धन देने लगते हैं तो उपासक कहता है-प्रभो ! मैं धनकामी नहीं हूँ, मुझे इन सम्पदाओं की आवश्यकता नहीं है। ये तो इन्द्रियों के तेज को समाप्त करनेवाली हैं। मुझे नहीं चाहिए आपका धन । यह धन तो आप धनकामियों को दे दें।

- २. प्रभो! मुझे पशुओं की भी आवश्यकता नहीं है। मैं पशुपति भी नहीं बनना चाहता। न मुझे गौत्रों की मावश्यकता है और न ही घोड़ों की । ये गौ और घोड़े तू पशुकामियों को दे दे।

- ३. प्रभो ! मुझ उपासक के प्रति तो बस आप ही आ जाओ। मैं तो आपको ही चाहता हूँ। आपके मिल जाने पर मैं कृतकृत्य हो जाऊँगा। अखिल सम्पदाएँ, सभी वैभव और ऐश्वर्य मुझे स्वयमेव प्राप्त हो जाएँगे, अतः मैं तो केवल प्रापको ही चाहता हूँ।

प्रभो ! हृदय में बस जाओ

अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्यः।

वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छ नक्षि द्यु॒मत्तमꣳ र॒यिं दाः ।।

(यजु० ३ । २५)

शब्दार्थ- (अग्ने) हे सर्वोन्नति-साधक प्रभो! (त्वं नः अन्तम:) तू हमारे अत्यन्त निकट है (उत) इसलिए तू हमारा (त्राता) रक्षक बन । हमारे लिए (शिवः) कल्याणकारी और (वरूथ्यः) वरण करने योग्य (भव) बन। प्रभो! आप (वसुः) समस्त लोकों को बसाने वाले (अग्निः) सर्वत्रव्यापक और (वसुश्रवाः) चराचर के आश्रय हो। (अच्छ नक्षि) हममें प्रविष्ट हो जाओ, हमें प्राप्त हो जाओ और हमें (द्यु॒मत्तमम्) अतिशय प्रकाशयुक्त (रयिम्) ज्ञान और सदाचार-रूपी धन (दा:) प्रदान करो।भावार्थ- ईश्वर हमारे अत्यन्त निकट है। वह हमारी हृदय-गुहा में विराजमान है। जो जितना निकट होगा, वह उतना ही अधिक हमारी सहायता कर सकेगा। ईश्वर सदा-सर्वदा हमारे प्रसङ्ग है, अतः वह हमारा रक्षक है। वह हमारा कल्याणकर्ता है। वही हमारे लिए वरणीय है।

वह प्रभु सबको बसानेवाला है, सबको वस्=चमकानेवाला है। वह सर्वत्र व्यापक है । सारा संसार उसीके आश्रित है।

भक्त प्रभु के इस दिव्यरूप को समझकर प्रार्थना करता है-प्रभो! आप मेरे हृदय-मन्दिर में दर्शन दें।

आप मुझे ज्ञान और सदाचार-रूप धन देकर मेरे जीवन को द्योतित करें, मेरे जीवन को चमका दें।

उसे कौन पाता है ?

उद्धेदभिश्रुतामघं वृषभं नर्यापसम् ।

अस्तारमेषि सूर्य ॥

अस्तारमेषि सूर्य ॥

(ऋ० ८ । ९३ । १ ; सा० १२५)

शब्दार्थ- (सूर्य) हे सकल संसार को देदीप्यमान करनेवाले परमेश्वर ! तू (इत् ह) निश्चय से (उद् एषि) उस मनुष्य के हृदय में प्रकाशित होता है जो (श्रुतामघम्) धन होने पर उसे दीन-दुःखियों में वितरित करता है (वृषभम्) जो ज्ञान और भक्तिरस की धाराओं की वृष्टि करता है (नर्यापसम्) जो मनुष्य हितकारी, परोपकार आदि कार्य करता है और (अस्तारम्) जो काम, क्रोध आदि शत्रुओं को परे भगा देता है।भावार्थ- संसार में प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा है कि उसे ईश्वर के दर्शन हों। ईश्वर-दर्शन के लिए कुछ साधना करनी पड़ती है। उपासक को अपने जीवन को निर्मल और पवित्र करना पड़ता है, कुछ विशेष गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। प्रस्तुत मन्त्र में ईश्वर को प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के कुछ लक्षण बताये गये हैं।

- १. ईश्वर को वह प्राप्त कर सकता है जो दानशील है, निरन्तर देता रहता है। जो अपने धन को दीन, दु:खी, पीड़ित और दुर्बलों में बाँटता रहता है।

- २. ईश्वर-दर्शन का अधिकारी वह है जो लोगों पर ज्ञान और भक्तिरस की प्रानन्द-धाराओं की वर्षा करता है।

- ३. ३२वर ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होते हैं जो परोपकार परायण है, जो दूसरों का हितसाधन करता है।

- ४. ईश्वर उसके हृदय-मन्दिर में विराजते हैं जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं को दूर भगाकर अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बना लिया है।

परमात्मा को प्राप्त कर

अभि नो वाजसातमं रयिमर्ष पुरुस्पृहम् ।

इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभ्वासहम् ॥

(ऋ० ९ । ९८। १; सा० ५४६)

शब्दार्थ-(इन्दो) हे जीवात्मन् ! तू परमेश्वर को (अभि अर्ष) प्राप्त कर जो (नः) हमें (वाजसातमम्) अन्न, ज्ञान और बल का प्रदाता है (शतस्पृहम्) जिसकी सभी भव्यात्मा स्पृहा करते हैं, जिसे सभी व्यक्ति चाहते हैं (रयिम्) जो मोक्ष-धन का प्रदाता है। (सहस्रभर्णसम्) जो सबका भरण-पोषण और रक्षण करनेवाला है। (तुविद्युम्नम्) जिसका ऐश्वर्य और कीर्ति अपार है (विभासहम्) जो बड़ों-बड़ों का भी पराभव करनेवाला है।भावार्थ- संसार के प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर के स्थान पर हम मनुष्यपूजा अथवा मूर्तिपूजा आदि में न लग जाएँ; अत: वेद ने कुछ विशेषण दे दिये कि कैसे ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। हम ऐसे ईश्वर को प्राप्त करें, ऐसे ईश्वर के उपासक बनें--

- १. जो हमें अन्न, ज्ञान और बल प्रदान करता है।

- २. हम ऐसे ईश्वर की स्पृहा करें जिसकी भव्यात्मा योगीजन उपासना करते हैं।

- २. हम ऐसे ईश्वर की उपासना करें जो हमें मोक्षधन प्रदान कर सकता हो।

- ४. जो सबका भरण, पोषण और रक्षण करनेवाला है।

- ५. जिसका ऐश्वर्य अपार है और कीर्ति महान् है।

- ६. जो छोटे-मोटों की तो बात ही क्या, बड़ों-बड़ों का भी पराभव करनेवाला है।

तपरहित व्यक्ति उसे नहीं पा सकता

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वत: ।

अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्तस्तत्समाशत ॥

(ऋ० ९ । ८३ । १; सा० ५६५)

शब्दार्थ- (ब्रह्मणस्पते) हे ज्ञान के स्वामिन् परमेश्वर ! (ते-पवित्रं) तेरा पवित्र-प्रकाश, ज्ञान-ज्योति (विततम्) सर्वत्र व्याप्त है (प्रभुः) उस प्रकाश से समर्थ श्राप (विश्वतः गात्राणि परि एषि) सभी शरीरों में व्याप्त हैं, प्रोत-प्रोत हैं। यद्यपि आप सर्वत्र व्यापक हैं, सभी शरीरों में निवास करते हैं परन्तु (अतप्ततनू:) यम-नियम आदि तप-शून्य (आमः) संसार के भोगों में लिप्त, कच्चा मनुष्य (तत्) तेरे उस पवित्र ज्ञानमय, प्रकाशमय स्वरूप को (न, अश्नुते) प्राप्त नहीं करता। (शृतासः) ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास की अग्नि में परिपक्व विद्वान् (इत्) ही (तत् वहन्तः) उस प्रानन्द को धारण करते हुए (सम्, आशत) भली प्रकार प्राप्त करते हैं।भावार्थ- १. ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। उसका प्रकाश चहुँ ओर फैल रहा है। उसकी ज्योति से ही सूर्य-चन्द्र आदि द्योतित हो रहे हैं।

२. अपनी महान् सामर्थ्य से प्रभु प्रत्येक शरीर में व्याप्त है।

३. ईश्वर प्रत्येक शरीर में है, उसका प्रकाश सर्वत्र फैला हुना है तो वह मिलता क्यों नहीं ? वेद कहता है जो तपस्यारहित हैं, जो ईश्वर-प्राप्ति के लिए साधना नहीं करते, जो यम-नियम आदि की भट्टी में से नहीं गुजरते, जो सांसारिक विषय-भोगों में लिप्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर को नहीं पा सकते।

४. जो लोग योगाभ्यास में रत रहते हैं, ब्रह्मचर्यादि का पालन करते हैं, वे ही उस आनन्दस्वरूप परमेश्वर को अपने हृदय में विराजमान देखते हैं।

उपासना का समय और फल

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात पुरोषसः ।

यदजः प्रथमं सं बभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय

यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् ।।

यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् ।।

(अथर्व० १० । ७ । ३१)

शब्दार्थ- (यत्) जो (अजः) अजन्मा, प्रगतिशील महात्मा (प्रथमम्) 'सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के प्रति (उषसः पुरा) उषाकाल से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व 'और (सूर्यात् पुरा) सूर्यास्त से पूर्व (सं बभूव) संयुक्त हो जाया करता है और (नाम) नमस्कार करने योग्य परमेश्वर को (नाम्ना) नाम, ओंकार के द्वारा (जोहवी ति) जपता है (सः ह) वह ही (तत्) उस (स्वराज्यम्) स्वराज को, आत्मप्रकाश को, मुक्ति को (इयाय) प्राप्त करता है (यस्मात् परम्) जिससे बढ़कर (अन्यत् भूतम्) अन्य कुछ भी, अन्य कोई भी पदार्थ (न अस्ति) नहीं है।भावार्थ- वैदिक सच्छास्त्रों में दो ही समय सन्ध्या करने का 'विधान है, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के समय । इस मन्त्र में दो ही समय सन्ध्या करने का विधान है। त्रिकाल सन्ध्या अवैदिक है।

जो भक्त, जो उपासक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परमात्मा, से संयुक्त होते हैं, प्रभु-उपासना करते हैं उन्हें प्रात्म-राज्य की, मोक्ष की प्राप्ति होती है जिससे बढ़कर संसार में और कोई पदार्थ नहीं है।

उस परमात्मा का जप किस प्रकार करें ? नाम द्वारा । वह नाम कौन-सा है ? यजुर्वेद ४० । १५ में कहा है--- 'ओ३म् ऋतो स्मर।' हे कर्मशील जीव ! तू ओ३म् का स्मरण कर। ओ३म् परमात्मा का निज नाम है, अतः प्रोम् द्वारा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए।

उपासना से पूर्व तैयारी

विश्वाहा त्वा सुमनसः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनमीवा अनागसः।

उद्यन्तं त्वा मित्रमहो दिवे दिवे ज्योग्जीवाः प्रतिपश्येम सूर्य ।

(ऋ० १० । ३७ । ७)

शब्दार्थ-- (सूर्य) हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! (मित्र-महः) हे स्नेहीजनों से पूजनीय ! (जीवाः) हम जीवगण, तेरे उसासक (विश्वाहा) सदा (सुमनसः) उत्तम मनवाले (सुचक्षसः) निर्मल दृष्टिवाले (प्रजावन्तः) शक्तिशाली, वीर्यवान् होकर (अनमीवाः) रोगरहित रहकर (अनागस:) पाप-वासनाओं से पृथक् रहकर (दिवे दिवे) प्रतिदिन (उद्यन्तं त्वा) हृदय-मन्दिर में उदय होते हुए आपको (ज्योक) निरन्तर (प्रतिपश्येम) देखा करें, आपके दर्शन किया करें।भावार्थ- किसी भी कार्य को करने से पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। प्रभु-उपासना से पूर्व हमें अपने जीवन को कैसा बनाना चाहिए इस बात का मन्त्र में सुन्दरता से निर्देश किया गया है।

- १. चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करो, मन को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनायो।

- २. निर्मल दृष्टिवाले बनो। 'सुवक्षसः' यहाँ सभी इन्द्रियों का उपलक्षण है। अपनी सभी इन्द्रियों को निर्मल बनाओ।

- ३. शरीर की उपेक्षा मत करो। शरीर को बलवान् और शक्ति शाली बनाओ।

- ४. अपना खान-पान, दिनचर्या इस प्रकार की रखो कि रोग आपके ऊपर आक्रमण न करें।

- ५. वासनाओं, ऐषणाओं और तृष्णाओं को पर हटाकर मन, वचन और कर्म से शुद्ध-पवित्र बन जाओ।

- ६. ऐसा बनने पर हृदय में उदय होनेवाले परमात्मा के निरन्तर दर्शन होते रहते हैं।

कैसे स्तुति करू!

वि मे कर्णा पतयतो वि चक्षुर्वीदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत।

वि मे मनश्चरति दूर आधीः किं स्विद वक्ष्यामि किमु नु मतिष्ये ॥

(ऋ० ६। ६ । ६)

शब्दार्थ- (मे कर्णा वि पतयतः) मेरे कान शब्द-विषय में गिर रहे हैं। (चक्षुः वि) आँख रूप की ओर भाग रही है (इदं ज्योतिः) यह ज्योति (यत् हृदये आहितम्) जो हृदय में रक्खी हुई है (वि) इधर-उधर दौड़ रही है (म मनः) मेरा मन (दुरे आधी:) दूर-दूर ध्यान करता हुआ (वि चरति) विचर रहा है (किं स्वित् वक्ष्यामि) भला मैं क्या कहूँ (किं उ नु मनिष्ये) और क्या मनन करूँ !भावार्थ- उपासक जब उपासना करने के लिए बैठता है तो उसकी इन्द्रियाँ उसे विषयों में भटकाती हैं। कान शब्दों की ओर भागते हैं, आँख रूप की ओर दौड़ लगाती है। हृदय में विराजमान 'अहं' ज्योति भी टिक नहीं रही है। मन दूर-दूर की सोचता है। ऐसी स्थिति में क्या स्तुति और क्या उपासना हो सकती है !

सचमुच जब मनुष्य साधना में बैठता है तब इन्द्रियाँ इधर-उधर दौड़ लगाती हैं और साधक को अपने उद्देश्य से भटकाती हैं ; परन्तु जब मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ साधना प्रारम्भ कर देता है तो एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि

(मे कर्णा वि पतयत:) मेरे कान प्रभु-स्तुति के गाने सुनने लगते हैं (चक्षुः वि) अॉख प्रभु की छवि को निहारने लगती है (इदं ज्योतिः) यह ज्योति (हृदये आहितं यत्) जो हृदय में रक्खी हुई है (वि) विशेष रूप से परमात्मा में सन्निविष्ट हो गई है। (मे मनः) मेरा मन जो (दूरे आधी:) दूर-दूर की सोचता था (वि चरति) अब केवल परमात्मा का ही स्मरण करता है। (कि स्वित् वक्ष्यामि, कि उ नु मनिष्ये) मैं अपनी इस स्थिति को क्या कहूँ और क्या मानूं ! शब्द इसे व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

ऋतु-महिमा

वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः ।

वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नु रन्त्यः॥

(सा० ६१६)

शब्दार्थ- (वसन्तः) वसन्त (इत् नु) निश्चय ही (रन्त्यः) रमणीय है। (ग्रीष्मः) ग्रीष्म ऋतु भी (इत नु) निश्चय ही (रन्त्यः) आनन्ददायक है। (वर्षाणि) वर्षाकाल और (अनु, शरदः) उसके पश्चात् आनेवाली शरद् ऋतु (हेमन्तः) हेमन्त और (शिशिरः) शिशिर, पतझड़ की ऋतु (नु निश्चय से रन्त्यः) रमणीय है, आनन्ददायक है।भावार्थ- भारतवर्ष एक अद्भुत एवं निराला देश है । अन्य देशों में प्रायः दो ऋतुएँ होती हैं-गर्मी और सर्दी । इसी गर्मी और सर्दी में वर्षा भी हो जाती है। संसार में भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त और शिशिर ये छह ऋतुएँ होती हैं।

ये सभी ऋतुएँ सुन्दर हैं। प्रत्येक ऋतु का अपना सौन्दर्य है, अपनी विशेषता है, अपनी रमणीयता है, और अपना आनन्द है।

कुछ लोग गर्मी पड़ने लगती है तो कहते हैं 'अजी ! भुने जा रहे हैं। शरीर से पसीना छूट रहा है, गर्मी ने तने कर दिया है। वर्षा प्रारम्भ हुई तो 'अजी क्या कहें चारों ओर कीचड़-ही-कीचड़ है। वस्त्र भी नहीं सूख पाते। हम तो परेशान हो गये हैं। इसी प्रकार वे सभी ऋतुओं की निन्दा करते हैं । भगवद्भक्त, ईश्वरोपासक किसी भी ऋतु की निन्दा नहीं करता।

'मैं अमुक ऋतु में साधना प्रारम्भ करूँगा, अमुक ऋतु में योगा भ्यास का अनुष्ठान प्रारम्भ करूंगा' ऐसा न सोचकर सभी ऋतुओं में ईश्वर-उपासना करनी चाहिए क्योंकि सभी ऋतुएँ रमणीय हैं।

उपासना का स्थान

उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम् ।

धिया विप्रो अजायत ।।

(सा० १४३ ; ऋ० ८। ६ । २८)

शब्दार्थ- (गिरीणाम्) पर्वतों की (उपह्वरे) गुहाओं, कन्दराओं में (च) और (नदीनाम्) नदियों के (सङ्गमे) सङ्गम-स्थान पर (विप्रः) मेधावी जन (धिया) योगाभ्यास द्वारा (अजायत) 'ईश्वर से' युक्त होते हैं।भावार्थ- ध्यान कहाँ जाकर लगाना चाहिए? १. पर्वत की गुफाओं और कन्दरामों में। ऐसे एकान्त, शान्त स्थान पर ध्यान बहुत शीघ्र लगता है।

२. नदियों के सङ्गम-स्थल पर । नदियों के सङ्गम भी नगर से दूर एकान्त में होते हैं। ऐसे स्थान पर ध्यान करने से मेधावी जन ईश्वर से युक्त होकर धारणा, ध्यान आदि द्वारा उसका साक्षात्कार कर लेते हैं।

मन्त्र का योगपरक अर्थ-(गिरीणाम्) हड्डियों की (उपह्वरे) गुहा में तथा (नदीनाम्) नाड़ियों के (सक्षमे) संगम-स्थान पर (धिया) ध्यान पौर योगाभ्यास से (विप्रः) ईश्वर (अजायत) प्रकट होता है।

शुद्ध, पवित्र, एकान्त स्थान में बैठकर मनुष्यों को अपने शरीर में ध्यान लगाना चाहिए। परन्तु कहाँ?

- १. हड्डियों की गुहा में । यह हड्डियों की कन्दरा कहाँ है ? हमारे शरीर में दोनों छातियाँ मानो दो पहाड़ हैं। उनके कुछ नीचे एक गढ़ा है। इसे ही हृदय-गुहा कहते हैं। यही ध्यान लगाने का स्थान है।

- २. नाड़ियों के सङ्गम पर। हमारे शरीर की तीन प्रमुख नाड़ियाँ इड़ा, पिङ्गला और सुषुम्णा दोनों भौहों के मध्य नासिका की जड़ में मस्तक में आकर मिलती हैं। योग की परिभाषा में इसे आज्ञाचक्र. कहते हैं । यहाँ ध्यान लगाना चाहिए।

आत्म-राज्य

प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यꣳसते ।

इन्द्र नृम्णꣳहि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम्

।।

(सा० ४१३)

शब्दार्थ- (इन्द्र) हे ऐश्वर्यशालि-आत्मन् । (प्रेहि) आगे बढ़ (अभि इह) अपने लक्ष्य की ओर गति कर (धृष्णुहि) विघ्न और बाधाओं को मार भगा। (ते वज्रः) तेरी गति को (न नियंसते) रोका नहीं जा सकता, तेरे बल को कोई दबा नहीं सकता (ते शव:) तेरा बल (हि) सचमुच (नम्नम्) शत्रुओं को दबानेवाला है। अपने शत्रु नाशक बल से (वृत्रम् हन:) तू अविद्या, अज्ञान और अन्धकार को दूर भगाकर (अप: जय) उन दुष्कर्मो, दुष्प्रवृत्तियों पर जय प्राप्त करके (अर्चन्) साधना करता हुआ (स्वराज्यम् अनु) आनन्द को प्राप्त कर।भावार्थ- प्रस्तुत मन्त्र में आत्मसाक्षात्कार के लिए क्या-कुछ तैयारी करनी पड़ती है इसका दिग्दर्शन सुन्दर ढंग से कराया गया है।

- १. आत्मिक आनन्द को प्राप्ति के लिए तू आगे बढ़, अपने लक्ष्य की ओर गति कर।

- २. आत्मानन्द-प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएँ आएँ उन सबको मार भगा।

- ३. तू यह मत सोच कि यह कार्य कठिन है। यह कार्य कठिन नहीं है क्योंकि तेरी गति अबाध है। तुझे कोई रोक नहीं सकता, कुवृत्तियाँ तुझे दबा नहीं सकतीं।

- ४. तू शत्रुओं का संहारक है, अतः सभी प्रवृत्तियों को दबाता हुमा -तू प्रात्म-राज्य, पात्मिक आनन्द को प्राप्त कर।

सम्मिलित प्रार्थना

सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत ।

शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥

(ऋ० ९ । १०४ । १; सा० ५६८)

शब्दार्थ -(सखायः) हे मित्रो! (आ निषीदत) मिलकर बैठो। (पुनानाय) हमारे त्रिविध तापों और मलों का शोधन करनेवाले परमात्मा के लिए (प्र गायत) उत्तम रूप से गान करो। (श्रिये) कल्याण के लिए (शिशुम् न) जैसे माता बालक को अलंकृत करती है उसी प्रकार बालक को (यज्ञैः) यज्ञों के द्वारा (परि भूषत) पूर्णरूपेण अलंकृत करो।भावार्थ- इस मन्त्र में सामूहिक प्रार्थना का विधान किया गया है। वैदिकधर्म केवल मन्दिर तक सीमित नहीं है। यह तो वैयक्तिक और पारिवारिक धर्म है। समाज में भी जाना चाहिए, परन्तु वैदिक कर्मकाण्ड का पूरा अनुष्ठान तो घर में ही होगा। वैदिकधर्म के पञ्च महायज्ञ-ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलिवैश्व-देव यज्ञ घर पर ही करने होते हैं । उक्त मन्त्र में सम्मिलित प्रभु-उपासना

का उपदेश दिया गया है । मन्त्र का भाव यह है--

- १. हे मित्रो ! प्रायो, मिलकर बैठो और ईश्वर का स्तुति-गान करो। सामहिक प्रार्थना में छोटे-बड़े, मित्र-अतिथि, नौकर-चाकर सबको बैठकर प्रभु-गुण-गान करना चाहिए।

- २. मन्त्र में दूसरी बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । जैसे माताएँ बच्चे को अलंकृत करती हैं उसी प्रकार बच्चों को प्रारम्भ से ही उपासना, यज्ञ आदि के संस्कारों से भी संस्कृत करना चाहिए। जो बच्चे छोटे हों, स्तन-पान करते हों उन्हें भी सामहिक प्रार्थना और यज्ञों में बैठना चाहिए। उनके जीवन पर शुभ संस्कार पड़कर उनके जीवन चमक और दमक उठेंगे।

उपासना का फल

न घ्रस्तताप' न हिमो जघान प्र नभतां पथिवी जीरवानुः।

आपश्चिदस्मै घृतमित् क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित् तत्र भद्रम् ॥

(अथर्व० ७ । १८ । २)

शब्दार्थ- भगवद्भक्त को, उपासक को (ध्रन्) ग्रीष्मकाल का प्रचण्ड सूर्य (न तताप) नहीं तपाता (हिमः) हिम, पाला, सर्दी (न जधान) उसे पीड़ित नहीं करती। (पृथिवी) यह पृथिवी (जीरदानु:) जीवन देनेवाली बनकर (प्र नभताम्) उसके ऊपर सुखों की वृष्टि करती है (प्रापः चित्) जलधाराएँ भी इसके लिए (घृतम् क्षरन्ति) घृत की धाराएँ बनकर सुख की वृष्टि करती हैं। (यत्र सोमः) जहाँ प्रभु का प्रेमरस होता है (तत्र) वहाँ (सदम् इत्) सदा ही (भद्रम्) कल्याण होता है।भावार्थ- वेद में ईश्वर को 'वृषः' कहा गया है। वह मेघ बनकर सुखों की वृष्टि करता है। जब भक्त पर प्रभु-कृपात्रों की वृष्टि होने लगती है

- १. गर्मी और सर्दी उसे नहीं सताती।

- २. पृथिवी उसके लिए सुखों की वृष्टि करने लग जाती है। उसे संसार में किसी वस्तु का प्रभाव नहीं रहता। उसकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

- ३. जलधाराएँ भी उसके ऊपर सुख की वृष्टि करती हैं।

- ४. जहाँ प्रभु का मधुर प्रेमरस बहता है, वहाँ तो सदा कल्याण ही-कल्याण है, अकल्याण तो वहाँ हो ही नहीं सकता।

दुराचार से सदाचार की ओर

परि माग्ने दुश्चरिताद्वावस्वा मा सुचरिते भज।

उदायुधा स्वायुषोदस्थाममृताँ अनु ॥

उदायुधा स्वायुषोदस्थाममृताँ अनु ॥

(यजु० ४ । २८)

शब्दार्थ- हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! आप (मा) मुझे (दुश्चरितात्) दुराचार, दुष्टाचार से (परि बाधस्व) दूर हटाओ और (मा) मुझको (सुचरिते) उत्तम चरित में, सदाचार में (आ भज) स्थापित करो। मैं (अमृतान्) जीवन्मुक्त, श्रेष्ठ, सदाचारी पुरुषों का (अनु) अनुकरण करके (उत् आयुषा) उत्कृष्ट जीवन और (सु आयुषा) सुदीर्घायु से युक्त होकर (उद् अस्थाम्) उत्तम मार्ग में स्थिर रहूँ।भावार्थ- मन्त्र में कितनी सुन्दर प्रार्थना और कामना है।

- १. प्रभो ! तू मुझे दुराचार से छुड़ाकर सदाचार की ओर ले चल ।

- २. प्रभो ! मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि मैं जीवन्मुक्त, श्रेष्ठ और सदाचारी पुरुषों का अनुसरण कर सकूँ।

- १. जीवन उन्नत और उत्कृष्ट होगा।

- २. आयु दीर्घ होगी।

- ३. सदाचारी पुरुषों से प्रेरणा लेकर वह निरन्तर उत्तम मार्ग में स्थिर रहेगा, पतन के गढ़े में गिरने से बच जाएगा।

हमें कल्याण-पथ पर चलाइए

त्मग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो अध्वरे।

त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम् ॥

(ऋ० ७। १६ । ५ ; सा० ६१)

शब्दार्थ- (अग्ने) हे परमेश्वर ! (त्वम्) तू (गृहपतिः) हमारे हृदय मन्दिर का स्वामी है (त्वम्) तू (नः अध्वरे) हमारे उपासना यज्ञ क (होता) ऋत्विक, याजक है। (विश्ववार) हे वरण करने योग्य परमेश्वर! (त्वम् पोता) आप ही सबको पवित्र करनेवाले हैं (प्रचेताः) आपका ज्ञान महान् है (यक्षि) आप हमारे जीवन यज्ञ में हमें कल्याण की ओर प्रेरित कीजिए क्योंकि आप सदाचार सम्पन्न (वार्यम्) वरणीय ज्ञानी भक्त को ही (यासि च) प्राप्त होते हो।भावार्थ- १. ईश्वर ही हमारे हृदय-मन्दिर का स्वामी है, अतः जो मान और सम्मान ईश्वर को देना चाहिए उसे हम मूर्ति आदि किसी जड़ पदार्थ को न दें।

२. हमने उपासना-यज्ञ प्रारम्भ किया है, उस उपासना-यज्ञ का याजक, उसे सम्पन्न करानेवाला प्रभु ही है। उसकी प्राप्ति पर ही यह यज्ञ सम्पूर्ण होगा।

३. वह ईश्वर वरणीय है, सबको पवित्र करनेवाला है, महान् ज्ञानी है अतः भक्त प्रार्थना करता है

प्रभो ! आप सबको पवित्र करनेवाले हैं अतः मुझे भी कल्याणपथ पर प्रेरित कीजिए।

जो सदाचार-सम्पन्न है, जिसने अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बना लिया है आप उसीका वरण करते हैं, उसीको दर्शन देते हैं, उसीको अपना कृपापात्र बनाते हैं। आप हमारे जीवन को सुपथ पर चलाइए, जिससे हम आपको प्राप्त कर सकें।

यशस्वी जीवन

यशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबहस्पती ।

यशो भगस्य विन्दतु यशो मा प्रतिमुच्यताम् ।

यशसास्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम् ॥

यशसास्याः संसदोऽहं प्रवदिता स्याम् ॥

(सा० ६११)

शब्दार्थ- (मा) मुझे (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवीलोक (यशः) यश प्राप्त हो (इन्द्रबृहस्पती) सूर्य और वायु का (यशः) यश (मा) मुझे प्राप्त हो। (भगस्य) ऐश्वर्य का, धन-सम्पत्ति का, भगवद् भक्ति का (यशः) यश (विन्दतु) मुझे प्राप्त हो। (यशः) यश, कीर्ति मुझे कभी (मा) मत (प्रतिमुच्यताम्) छोड़े। उस यश से युक्त होकर (अहम्) मैं (अस्याः संसदः) इस मानव-समाज का (यशसा प्रवदिता स्याम्) यशस्वी प्रवक्ता, यशस्वी उपदेशक बनूं।भावार्थ- मानव-जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कीर्तिमान और यशस्वी होने की कामना करनी चाहिए। इस मन्त्र में लोक-कल्याण चाहनेवाले की कामना का चित्रण है।

- १. समाज-हितकारी कार्य करते हुए मुझे धुलोक और पृथिवी लोक में सर्वत्र यश प्राप्त हो, सर्वत्र, सभी दिशाओं में मेरी कीर्ति चन्द्रिका छिटके।

- २. जिस प्रकार संसार में सूर्य और वायु यशस्वी है इसी प्रकार मेरा भी यश हो।

- ३. धन-सम्पत्ति का यश भी मुझे प्राप्त हो। मेरे पास धन-धान्य की न्यूनता न हो। भग का अर्थ ईश्वर-भक्ति भी है। भगवद्भक्ति का यश भी मुझे प्राप्त हो। लोग मेरे सम्बन्ध में चर्चा करें कि यह व्यक्ति ईश्वर का उपासक है।

- ४. यश मुझे कभी न छोड़े अर्थात् मैं कोई ऐसा कार्य न करूं जिससे मेरा अपयश हो।

- ५. मैं मानव-समाज का, समस्त संसार का यशस्वी प्रवक्ता, उपदेशक बनूं । समस्त संसार को मानन्द-अमृत में स्नान करा दूं।

मैं धनवान्, विद्यावान् एवं ब्रह्मविद् बनूं

यद्वर्चो हिरण्यस्य यद्वा वर्चो गवामुत ।

सत्यस्य ब्रह्मणो वर्चस्तेन मा सꣳ सृजामसि ॥

(सा० ६२४)

शब्दार्थ- (हिरण्यस्य) सुवर्ण, वीर्य, सूर्य का (यत्) जो (वर्चः) तेज है, कान्ति है (उत वा) और (गवाम्) गौवों में, इन्द्रियों में, विद्या में (यत् वर्चः) जो तेज है, जो बल और शक्ति है (सत्यस्य) सत्यस्वरूप (ब्राह्मणः) परमेश्वर का, वेद का जो (वर्चः) तेज है (तेन) उस तेज से तू (मा) अपने आत्मा को (संसृजामसि) युक्त कर।भावार्थ- मन्त्र का एक-एक पद सुन्दर सन्देश दे रहा है

- १. हिरण्य के प्रसिद्ध अर्थ हैं सुवर्ण, वीर्य, और सूर्य, अतः मन्त्र का भाव हुआ-मैं धनों का स्वामी बनें, मैं वीर्यवान् और शक्तिशाली बनं, मैं सूर्य की भाँति तेजयुक्त बनें। जैसे सूर्य अन्धकार का विनाश करता है उसी प्रकार मैं भी अविद्या-अन्धकार का नाशक बनें।

- २. मुझे गौनों का तेज प्राप्त हो। मेरी इन्द्रियाँ तेजस्वी हों। मेरी इन्द्रियाँ विषय-भोगों में फंसकर क्षीण न हों। मुझे विद्या का तेज प्राप्त हो। मैं नाना विद्याओं को प्राप्त कर विद्वान् बनें ।

- ३. परमेश्वर का तेज मुझे प्राप्त हो। ईश्वर के गुणों को जीवन में धारणा करता हुआ मैं भी ब्रह्मवित् बनने का प्रयत्न करूँ। ईश्वर न्यायकारी है, मैं भी किसी के साथ अन्याय न करूँ। ईश्वर दयालु है, मैं भी प्राणिमात्र के साथ दया का व्यवहार करूँ । मैं सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करता हुआ ब्रह्मवित् बनें।

- ४. वेद का अध्ययन करते हुए, वेद के रहस्यों का अनुशीलन और परिशीलन करते हुए मैं वेद का ज्ञाता बनने का प्रयत्न करूँ।

सत्य-महिमा

ऋतस्य जिह्वा पवते मधुप्रियं वक्ता पतिधियो अस्या प्रवाभ्यः।

दधाति पुत्रः पित्रोरपीच्यां नाम तृतीयमधिरोचनं दिवः ॥

(ऋ० ९ । ७५ । २; सा० ७०१)

शब्दार्थ- (ऋतस्य) सत्यवादी, योगाभ्यासी की (जिह्वा) वाणी (प्रियम्) हृदय को तृप्त करनेवाले (मधु) आनन्ददायक रस को (पवते) बहाती है (अस्याः धियः) इस सत्य भाषण का (पतिः) पालक और (वक्ता) सत्य ही बोलनेवाला (अदाभ्यः) दुर्दमनीय होता है, वह किसी से दबाया नहीं जा सकता (पुत्रः) सत्यवादी पुत्र (पित्रोः) माता-पिता की (अपीच्याम्) अप्रसिद्ध, अज्ञात (नाम) कीर्ति और यश को (दधाति) प्रकाशित कर देता है, फैला देता है । सत्यवादी पुत्र (तृतीयाम्) तीसरे, परमोत्कृष्ट (दिवः) धुलोक में भी (अधिरोचनम्) अपने माता-पिता के नाम को रोशन करता है।भावार्थ- १. सत्यवादी सदा हृदय को तृप्त करनेवाली मीठी और मधुर वाणी बोलता है। उसके जीवन का आदर्श होता है 'सत्य, प्रिय और हितकर' बोलना। वह कभी कटु और तीखा नहीं बोलता।

२. पापी और दुराचारी सत्यभाषी को कष्ट देकर भी उसके सत्यभाषणरूप कर्म से पृथक् नहीं कर सकते। आपत्तियाँ और संकट आने पर भी सत्यवादी सत्य ही बोलता है।

३. सत्यवादी पुत्र सत्यभाषण के प्रताप से अपने माता-पिता के अज्ञात नाम को, उनके यश और कीर्ति को चमका देता है।

४. साधारण लोगों की तो बात ही क्या, वह उच्चकोटि के विद्वानों में भी अपने माता-पिता के नाम को फैला देता है।

मूर्ख और नास्तिकों का संग-त्याग

मा त्वा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्।

मा की ब्रह्मद्विषं वनः ।।

मा की ब्रह्मद्विषं वनः ।।

(ऋ० ८। ४५ । २३ ; सा० ७३२)

शब्दार्थ-हे जीवात्मन् ! (मराः) मूढ़, मूर्ख लोग (अविष्यवः) स्वार्थी, भोग-विलासी, लोग (त्वा) तुझे (मा, आ, दभन्) नष्ट न करें, तेरे ऊपर अधिकार न जमायें। (उपहस्वानः) व्वर्थ में ही सबका उपहास करनेवाले मूढ़ भी (मा) मुझे नष्ट न करें। (ब्रह्मद्विषम) वेद और ईश्वर से द्वेष करनेवालों का (मा की वनः) कभी भी सेवन, सत्सङ्ग मत कर।भावार्थ- मनुष्य पर सत्सङ्ग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। महापुरुषों के साथ रहने से मनुष्य ऊँचा उठता है और मूों के साथ रहने से महापुरुष भी पतित हो जाता है। प्रस्तुत मन्त्र में मूों और नास्तिकों के संसर्ग से दूर रहने का उपदेश दिया गया है--

- १. मढ़ और मूर्ख लोग तेरे ऊपर अधिकार न जमाएँ । मुर्ख लोग अपनी संगति में तुझे नष्ट न कर दें, अतः तू उनका संग छोड़ दे।

- २. स्वार्थी और भोग-विलासी लोग सदा अपने शरीर की पुष्टि और तुष्टि में ही उलझे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति मनुष्य को आत्म-पथ की ओर चलने ही नही देते, अतः उनका संग भी छोड़ देना चाहिए।

- ३. धर्म और ईश्वर की हँसी उड़ानेवाले व्यक्तियों से भी सदा बचना चाहिए।

- ४. जो वेद और ईश्वर के न माननेवाले व्यक्ति हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए।

हिंसा मत करो

मा स्रेधत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय आतुजे।

तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति न देवासः कवत्नवे ।।

(ऋ० ७ । ३२ । ९)

शब्दार्थ- हे ऐश्वर्यशाली लोगो ! (मा स्रधत) हिंसा मत करो (महे) वृद्धि के लिए (दक्षत) सदा यत्न करते रहो। (प्रातुजे राये) सर्वतो महान् अध्यात्म ऐश्वर्य के लिए (कृणुध्वम्) कठोर साधना करो। (तरणिः इत्) नौका के समान संकट को पार करनेवाला पुरुषार्थी मनुष्य ही (जयति) विजय प्राप्त करता है (क्षेति) बसता और बसाता है (पुष्यति) पुष्ट और समृद्ध होता है, फलता और फूलता है। (देवास:) दिव्यगुण (कवत्नवे) दुराचार के लिए (न) नहीं होते।भावार्थ- मन्त्र में जीवन को उन्नति-पथ की ओर ले जानेवाली कई सुन्दर शिक्षाएँ हैं--

- १. हे शान्ति चाहनेवाले लोगो ! परस्पर हिंसा और मार-काट मत करो । एक-दूसरे का घात-पात कर अपने देश को नष्ट मत करो।

- २. एक-दूसरे को वृद्धि के लिए, भलाई और कल्याण के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना चाहिए।

- ३. 'ब्रह्मतेजो बलं बलम्' (वा० रा० बा० ५६ । ३३) ब्रह्मतेज ही वास्तविक बल है। उस आध्यात्मिक बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करो।

- ४. जो दूसरों को तारनेवाले हैं, परोपकार करनेवाले हैं, उजड़ों को बसानेवाले हैं, वे ही संसार में विजय प्राप्त करते हैं, वे ही समृद्ध होते हैं, फलते और फूलते हैं।

- ५. दिव्य-गुणों को प्राप्त कर सदाचार में ही प्रवृत्त रहना चाहिए, दुराचारी और लम्पट नहीं बनना चाहिए।

संकल्प-शक्ति

आकूति देवीं सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु।

यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम् ॥

(अथर्व० १९ । ४ । २)

शब्दार्थ- मैं (सुभगाम्) उत्तम सौभाग्यदात्री (देवीम्) दिव्यगुणो से युक्त (आकतिम्) संकल्प-शक्ति को (पुरः दधे) सम्मुख रखता हूँ (चित्तस्य माता) चित्त की निर्मात्री वह संकल्प-शक्ति (नः) हमारे लिए (सुहवा) सुगमता से बुलाने योग्य (अस्तु) हो। (याम्) जिस (आशाम्) कामना को (एमि) करूँ (सा) वह कामना (केवली) पूर्णरूप से (मे अस्तु) मुझे प्राप्त हो। (मनसि) मन में (प्रविष्टाम्) प्रविष्ट हुई (एनान्) इस संकल्प-शक्ति को (विदेयम्) मैं प्राप्त करूँ।।भावार्थ-- १. किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प-शक्ति को सबसे आगे रखना चाहिए। बिना संकल्प के सिद्धि असम्भव है।

२. संकल्प-शक्ति दिव्य गुणोंवाली है। इसके द्वारा हम आश्चर्य जनक कार्यों को कर सकते हैं।

३. संकल्प-शक्ति ऐश्वर्य, श्री और यशरूप भग को देनेवाली है।

४. संकल्प-शक्ति चित्त का निर्माण करनेवाली है। चित्त की कार्यक्षमता और कुशलता संकल्प-शक्ति पर ही निर्भर है।

५. सकल्प-शक्ति हमारे लिए सहज में ही बुलाने योग्य हो अर्थात सर्वदा हमारे वश में हो।

६. संकल्प-शक्ति से प्रत्येक कामना पूर्णरूप से सिद्ध हो जाती है।

७. मन में प्रविष्ट हुई इस संकल्प-शक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

सूर्य का अनुवर्तन

सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृतम् ।

सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥

(अथर्व० १० । ५ । ३७)

शब्दार्थ- मैं (सूर्यस्य) सूर्य के (आवृतम् अनु) नियम, रीति, व्रत पर (आवर्ते) चलूँ, आचरण करूँ। (दक्षिणाम्) वृद्धि के, तेज के (आवर्तम्) मार्ग पर (अनु) आचरण करूं (सा) वह सूर्य के मार्ग पर आचरण-शैली (मे) मुझे (द्रविणम्) बल, धन, सम्पत्ति (यच्छतु) प्रदान करे (सा) वही आचरण (मे) मुझे (ब्राह्मणवर्चसम्) सूर्य-सम तेज प्रदान करे।भावार्थ- १. सूर्य का व्रत, नियम अथवा मार्ग क्या है ? नियम बद्धता, नियमितता । सूर्य समय पर उदय होता है, समय पर ही अस्त होता है । सूर्य स्वयं पवित्र है, दूसरों को पवित्र करता है। सूर्य तेजस्वी है। सूर्य स्वयं चमकता है, दूसरों को चमकाता है ।

२. सूर्य के इन व्रतों को यदि हम अपने जीवन में धारण करलें, हम भी अपने जीवन को नियमित, पवित्र और तेजस्वी बनाने का प्रयत्न करें तो हम दक्षता वृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होंगे।

३. सूर्य के मार्ग का अनुसरण करने से हमें शारीरिक बल की, धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।

४. सूर्य के गुणों को जीवन में धारण करके हम भी सूर्य के समान चमक उठेगे । हमारे जीवन प्रोजस्वी और तेजस्वी बनेगे । जिस प्रकार सूर्य अन्धकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हम भी अविद्या अन्धकार को नष्ट करने में सफल होंगे।

हे मानव! सूर्य का अनुवर्तन कर, तू भी सूर्य-सम तेजस्वी बन जाएगा।

मैं पापों से पृथक् रहूँ

वि देवा जरसावृतन् वि त्वमग्ने अरात्या ।

व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ।

(अथर्व० ३ । ३१ । १)

शब्दार्थ- (देवाः) दिव्यगुण युक्त, सदाचारी, उदार विद्वान् लोग (जरसा) वृद्धावस्था से (वि अवतन्) पृथक् रहे हैं और (अग्ने) आग (त्वम्) तू (अरात्या) कंजूसी से, अदान भावना से (वि) सदा अलग रही है। (अहम्) मै (सर्वेण) सब (पाप्मना) पाप से (वि) दूर रहूँ (यक्ष्मेण) यक्ष्मा आदि रोगों से (वि) पृथक् रहूँ और (आयुषा) उत्तम तथा पूर्णायु से, सुजीवन से (सम्) संयुक्त रहूँ।भावार्थ- १. जैसे देव वृद्धावस्था से पृथक् रहते हैं वैसे ही मैं भी पापों से दूर रहूँ। देव, परोपकारी, उदाराशय व्यक्ति कभी वृद्ध नहीं होते । शरीर के वृद्ध होने पर भी इनके मन में जवानी की तरंगें उठती हैं। जिसका मन जवान है उन्हें बुढापा कैसा ?

२. जैसे अग्नि अदान-भावना ने मुक्त रहती है उसी प्रकार मैं भी रोगों से दूर रहूँ। अग्नि का गुण है ताप और प्रकाश। अग्नि अपने इन गुणों से कभी पृथक नहीं होती। यदि अग्नि में ये गुण न रहें तो वह अग्नि नहीं रहती ; फिर तो वह राख की ढेरी बन जाती है और उसे उठाकर कड़े पर फेंक दिया जाता है। ___ शरीरं व्याधिमन्दिरम्' शरीर बीमारियों का घर है, ऐसा भत सोचो। हमारी तो ऐसी कामना और भावना होनी चाहिए कि जिस प्रकार अग्नि ताप और प्रकाश से युक्त होती है, मैं भी वैसा ही प्रोजस्वी और तेजस्वी बनें, प्राधियाँ और व्याधियाँ मेरे निकट न आएँ ।

३. मै सदा सुन्दर, शोभन एवं श्रेष्ठ जीवन से युक्त रहूँ।

पाप-निवारण के उपाय

मह्यम् यजन्तां मम यानीष्टाकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु ।

एनो मा निगां कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह ॥

(अथर्व० ५। ३ । ४)

शब्दार्थ- (मम) मेरे (यानि) जो (इष्टानि) इष्ट-२च्छत सुख दायक पदार्थ और किये हुए देवपूजन, सत्संग और दान आदि कार्य हैं वे (मह्यम्) मुझे (यजन्ताम्) प्राप्त हों। (मे मनसः) मेरे मन का (आकूतिः) दृढ़-संकल्प (सत्या, अस्तु) सत्य हो (अहम्) मैं (कतमत् चन) किसी भी (एनः) पाप को (मा निगाम्) प्राप्त न होऊँ। (विश्वेदेवाः) विद्वान् लोग (इह) इस विषय में मेरी (अभि, रक्षन्तु) पूर्ण रूप से रक्षा करें।भावार्थ- मन्त्र में निम्न कामनाएँ प्रकट की गई हैं।

- १. मेरे इच्छित सुखदायक पदार्थ मुझे प्राप्त होते रहें।

- २. मैं देवपूजा-सत्संग और दान-इन यज्ञ कर्मों को सदा करता रहूँ, इनसे पृथक् न होऊँ।

- ३. मेरे मानसिक संकल्प सदा सत्य हों, मैं कभी असत्य संकल्प न

- करूँ।

- ४. मैं कभी भी कोई पापकर्म न करूँ।

- ५. ये सभी बातें कब सम्भव हैं ? जब विद्वान् लोग मेरी रक्षा करते रहें । जब मैं सुपथ को त्यागकर कुपथ की ओर प्रवृत्त होऊँ तब वे अपने सदुपदेशों से मेरी रक्षा करते रहें।

सहनशीलता और वीरता

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम् ।

अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहिः॥

(अथर्व० १२ । १ । ५४)

शब्दार्थ- (अहम्) मैं (सहमानः) सहनशील (अस्मि) हूँ। अतः (भूम्याम्) पृथिवी पर (उत्तरः) उत्कृष्ट रूप से (नाम) प्रसिद्ध हूँ। (अभीशाट्) शत्रु सेना के सम्मुख आने पर भी मैं सहनशील बना रहता हूँ (विश्वाषाट) मैं सबसे अधिक सहनशील (अस्मि) हूँ (पाशाम्-आशाम्) प्रत्येक दिशा में (विषासहिः) मैं विशेष रूप से सहनशील प्रसिद्ध हूँ।भावार्थ- महनगील मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। अपनी आलोचना सुनकर भी सहनशील ही रहना चाहिये। शत्रु के सम्मुख आ जाने पर भी सहनशीलता को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हाँ, डटकर मुकाबला कर उसे परास्त कर देना चाहिए परन्तु हमारी सहनशीलता में न्यूनता नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे अधिक सहनशील बनने का प्रयत्न करना चाहिए।

पाठकों के मनोरञ्जन एवं ज्ञानवृद्धि-अर्थ इसी मन्त्र का एक अन्य अर्थ भी प्रस्तुत है।

(अहम) मैं (भूम्यान) पृथिवी पर (उत्तर: नाम अस्मि) सर्वोत्कृष्ट प्रसिद्ध हूँ क्योंकि मैं (सहमानः) अत्यन्त साहसी हूँ (अभीषाट् अस्मि) मैं शत्रुओं को पराजित करनेवाला हूँ (विश्वषाट) सर्वत्र विजयी हूँ। (आशाम्-आशाम्) प्रत्येक दिशा में (विषासहिः) अच्छी प्रकार विजयी हूँ।

प्रत्येक मनुष्य को साहसी और वीर बनना चाहिए। शत्रु जहाँ भी हों वहाँ से खदेड़कर अपनी विजय सम्पादन करनी चाहिए।

शत्रुता, निन्दा द्वेष का वध

यो अस्मभ्यमरातीयाद्यश्च नो द्विषते जनः ।

निन्दाद्यो अस्मान् धिप्साच्च सर्व तं मस्मसा करु॥

(यजु० ११ । ८०)

शब्दार्थ- (यः अस्मभ्यम्) जो हमारे प्रति (अरातीयात्) शत्रुता करे, वैर और विरोध रक्खे (च) और (यः जनः) जो मनुष्य (न: द्विषते) हमसे ईर्ष्या और द्वेष करता है (यः च) और जो (अस्मान्) हमारी (निन्दात्) निन्दा करे (च) और (धिप्सात्) हमारे साथ छल, कपट

और धोखा करना चाहे तू (तम् सर्वम्) उस सबको, उस शत्रुता, द्वेष, निन्दा और छल को (मस्मसा करु) जैसे दाँतों में अन्न को पीसते हैं उसी प्रकार पीस डाल ।

भावार्थ- १. यदि कोई शत्रु हमारे साथ शत्रुता करे, हमसे वैर विरोध रक्खे तो हम उस शत्रु का वध न करके शत्रुता का वध करें। हम उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव करें कि उसकी शत्रुता की भावनाएँ समाप्त हो जाएँ और वह हमसे प्रेम करने लग जाए।

२. इसी प्रकार हम द्वेषी का नहीं द्वेष का उन्मूलन करें, द्वेष भावना को काटकर फेंक दें।।

३. हम निन्दक से प्यार करें, हाँ निन्दा का सफाया कर दें। . ४. हम छली और कपटी से भी प्रेम करें, छल और कपट का उन्मूलन कर दें। इसके लिए परम साधना की आवश्यकता है और यह कार्य किसी महर्षि दयानन्द जैसे योगी और संन्यासी के लिए ही सम्भव है।

राजाओं को, सैनिकों को तो शत्रुओं, द्वेषियों और छली-कपटियों को मत्यु के घाट उतार देना चाहिए।

संन्यासी और राजा के धर्म में अन्तर होता है।

और धोखा करना चाहे तू (तम् सर्वम्) उस सबको, उस शत्रुता, द्वेष, निन्दा और छल को (मस्मसा करु) जैसे दाँतों में अन्न को पीसते हैं उसी प्रकार पीस डाल ।

भावार्थ- १. यदि कोई शत्रु हमारे साथ शत्रुता करे, हमसे वैर विरोध रक्खे तो हम उस शत्रु का वध न करके शत्रुता का वध करें। हम उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव करें कि उसकी शत्रुता की भावनाएँ समाप्त हो जाएँ और वह हमसे प्रेम करने लग जाए।

२. इसी प्रकार हम द्वेषी का नहीं द्वेष का उन्मूलन करें, द्वेष भावना को काटकर फेंक दें।।

३. हम निन्दक से प्यार करें, हाँ निन्दा का सफाया कर दें। . ४. हम छली और कपटी से भी प्रेम करें, छल और कपट का उन्मूलन कर दें। इसके लिए परम साधना की आवश्यकता है और यह कार्य किसी महर्षि दयानन्द जैसे योगी और संन्यासी के लिए ही सम्भव है।

राजाओं को, सैनिकों को तो शत्रुओं, द्वेषियों और छली-कपटियों को मत्यु के घाट उतार देना चाहिए।

संन्यासी और राजा के धर्म में अन्तर होता है।

भूमण्डल को जगमगा दे

सुपर्णोऽसि गरुत्मान् पृष्ठे पृथिव्याः सीद ।

भासान्तरिक्षमा पृण ज्योतिषा दिवमुत्तभान तेजसा दिश उद्द ह॥

(यजु० १७ । ७२)

शब्दार्थ- हे मानव ! (गरुत्मान् सुपर्णः असि) तू अत्यन्त गौरव शाली, ज्ञान और कर्मरूपी सुन्दर पंखों से युक्त है । तू (पृष्ठे पृथिव्याः सीद) तू पृथिवी के ऊपर विराजमान हो (भासा) अपने प्रकाश से, तेज और कान्ति से (अन्तरिक्षम् प्रा पृण) अन्तरिक्ष को भर दे। (ज्योतिषा) ज्ञान-ज्योति से (दिवम्) धुलोक को (उत् स्तभान्) द्योतित कर दे, चमका दे (तेजसा) अपने तेज से (दिशः) सभी दिशाओं को (उत् +ह) उन्नत कर दे।भावार्थ- १. मानव ! मत समझ कि तू दीन-हीन है, तू तो महान् है, अत्यन्त गौरवशाली है । तू क्षुद्र और तुच्छ नही है अपितु संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, अतः आत्महीनता की भावनाओं को त्याग दे।

२. तू सुपर्ण है। ज्ञान और कर्मरूपी तेरे दो सुन्दर पंख हैं। इन की सहायता से तू अन्तरिक्ष और धुलोक को भी पार कर मोक्षधाम तक जा सकता है।

३. अपनी शक्ति और आत्म-गौरव को पहचान और प्रथिवी के ऊपर विराजमान हो, पृथिवी पर शिरोमणि बन ।

४. पृथिवी से ऊपर उड़ और अपने तेज से, अपने ज्ञान और कर्म कौशल से अन्तरिक्ष को घोतित कर दे। संसार के मानवमात्र के अन्तःकरण को ज्ञान-ज्योति से जगमगा दे।

५. तू समस्त धुलोक को, मनुष्यमात्रके मस्तिष्क को द्योतित कर दे।

६. दशों दिशाओं को अपने तेज से भर दे। ऐसा पराक्रम कर कि संसार में कहीं भी अज्ञान, अन्याय और प्रभाव न रहने पाए। सारा. भूमण्डल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए।

सर्वश्रेष्ठ बन

समुद्र ईशे स्रवतामग्निः पृथिव्या वशी।

चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेक वृषो भव ॥

(अथर्व० ६ । ८६ । २)

शब्दार्थ-(स्रवताम्) बहनेवाले जलों, नली-नालों पर (समुद्रः) समुद्र (ईशे) शासन करता है (पृथिव्याः) पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाले पदार्थो को (अग्निः) अग्नि (वशी) वश में किये हुए है (नक्षत्राणाम्) नक्षत्रों में (चन्द्रमा) चन्द्रमा (ईशे) सबपर शासन करता है, उन्हें अपने तेज से दबा लेता है, उसी प्रकार हे मनुष्य ! तू सम्पूर्ण प्राणियों में (एक-वृषः) एकमात्र सर्वश्रेष्ठ (भव) बन, बनने का प्रयत्न कर।भावार्थ-१. बहनेवाले नदी-नालों को देखिये और समुद्र के ऊपर एक दष्टि डालिए । समुद्र अपनी विशालता, गहनता, गम्भीरता और महान् जलराशि के कारण सभी नद और नदियों पर शासन करता है। समुद्र सभी नदी-नालों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है।

२. अपने तेज और दाहक शक्ति के कारण अग्नि सारी पृथिवी को, पृथिवी पर उत्पन्न होनेवाली सभी वनस्पतियों को अपने वश में रखता है।

३. आकाश में करोड़ों तारे टिमटिमाते हैं, चन्द्रमा अपने तेज से उन सबको दबाकर उनपर शासन करता है।

वेद इन तीन दृष्टान्तों को मनुष्य के सम्मुख रखकर उसे उद्बो धन देते हुए कहता है, जिस प्रकार नदियों में समुद्र सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार पृथिवी पर अग्नि सबपर शासन करती है, नक्षत्रों में जिस प्रकार चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ है । हे मानव ! तू भी इसी प्रकार सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयत्न कर।

द्वादश गुण

तृदिला अतृदिलासो अद्रयोऽश्रमणा अशृथिता अमृत्यवः ।

अनातुरा अजरा: स्थामविष्णवः सुपीवसो अतृषिता अतृष्णजः ॥

(ऋ० १० । ६४ । ११)

शब्दार्थ- तुम (तृदला:) भेदक (अतृदलास:) स्वयं अभेद्य (अंद्रयः) पर्वत और मेघ बनो (अश्रमणाः) अनथक (अशृथिताः) अशिथिल (अमृत्यव:) मृत्युरहित (अनातुरा:) रोगरहित (अजरा:) जरारहित (अमविष्णवः) सदा गतिशील (सुपीवस:) हृष्ट-पुष्ट (अतृषिताः) लोभ से रहित, संतोषी (अतृष्णजः) निर्मोही (स्थ) बनो।भावार्थ- मन्त्र में निम्न बारह आदेश है --

- १. हे मनुष्यो! तुम अविद्या-अन्धकार और अधर्म को छिन्न-भिन्न करनेवाले बनो।

- २. तुम स्वयं अभेद्य बनो ! संशय, विघ्न और बाधाएँ, नास्तिकता और अधार्मिकता तुममें प्रविष्ट न हो सके।

- ३. तुम पर्वत-समान उच्च-अचल और मेघ-समान उदार बनो।

- ४. तुम श्रम से न थकनेवाले बनो।

- ५. अशिथिल बनो । ढील-ढाल, आलस्य और प्रमाद तुम्हारे पास फटकने न पाए।

- ६. मृत्युरहित बनो अर्थात् चारित्रिक, नैतिक, धार्मिक मृत्यु न हो।

- ७ तुम रोगरहित और स्वस्थ बनो।

- ८. तुम जरा-वृद्धावस्था से रहित रहो। खान-पान, नियमित व्यायाम और ब्रह्मचर्य-पालन आदि द्वारा बुढ़ापे को अपने पास मत आने दो । जीवन में युवकों की-सी स्फूर्ति हो।

- ९. उद्योगी, पुरुषार्थी और प्रगतिशील बनो।

- १०. हृष्ट-पुष्ट बनो । दुर्बल-तनुः मत रहो ।

- ११. सन्तोषी बनो।

- १२. मोहरहित, नि:स्पृह बनो।

मूर्ति-पूजा

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः।

हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हि सीदित्येषा

यस्मान्न जात इत्येषः॥

यस्मान्न जात इत्येषः॥

(यजु० ३२ । ३)

शब्दार्थ- (यस्य) जिसका (नाम) प्रसिद्ध (महत् यशः) बड़ा यश है (तस्य) उस परमात्मा की (प्रतिमा) मूर्ति, प्रतिकृति, प्रतिनिधि, मापक, परिमाण (न अस्ति) नहीं है (एषः हिरण्यगर्भः इति) सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों को अपने भीतर धारण करने से वह हिरण्यगर्भ है। (मा मा हिंसीत् इति एषा) 'मेरी हिंसा मत कर' ऐसी प्रार्थना उसीसे की जाती है (यस्मात् न जातः इति एषः) 'जिससे बढ़कर कोई उत्पन्न नहीं हुआ ऐसा' जो प्रसिद्ध है-उस परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है।

भावार्थ- ईश्वर का सामर्थ्य महान व उसका यश भी महान् है।

भावार्थ- ईश्वर का सामर्थ्य महान व उसका यश भी महान् है।

'हिरण्यगर्भः' यजु० २५ । १०-१३ में जिसका वर्णन है।

'यस्मान्न जातः' यजु० ८ । ३६ में जिसका गुण-गान है।

'मा मा हिंसीत् यजु० १२ । १०२ में जिसका चित्रण है।

वह प्रभु बहुत महान् है। वह संसार के सभी चमकीले पदार्थों को अपने गर्भ में धारण कर रहा है। संसार में उस जैसा कोई न अाज तक उत्पन्न हुआ है और न भविष्य में होगा।

विपत्ति और कष्टों में मनुष्य उसी परमात्मा को पुकारते हैं। ऐसे गुणागार, कृपासिन्धु, महान् एवं व्यापक परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। जब परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है तब मूर्तिपूजा अवैदिक है। भागवत १० । ८४ । १३ के अनुसार मूर्तिपूजक 'गोखर' गौओं का चारा ढोनेवाला गधा है।

वह प्रभु बहुत महान् है। वह संसार के सभी चमकीले पदार्थों को अपने गर्भ में धारण कर रहा है। संसार में उस जैसा कोई न अाज तक उत्पन्न हुआ है और न भविष्य में होगा।

विपत्ति और कष्टों में मनुष्य उसी परमात्मा को पुकारते हैं। ऐसे गुणागार, कृपासिन्धु, महान् एवं व्यापक परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। जब परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है तब मूर्तिपूजा अवैदिक है। भागवत १० । ८४ । १३ के अनुसार मूर्तिपूजक 'गोखर' गौओं का चारा ढोनेवाला गधा है।

अवतारवाद निषिद्ध

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते ।

तस्य योनि परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥

(यजु० ३१ । १९)

शब्दार्थ- (प्रजापतिः) प्रजापालक परमात्मा (गर्भे अन्तः) गर्भ में, गर्भस्थ जीवात्मा में (चरति) विचरता है। वह (अजायमानः) स्वयं कभी उत्पन्न न होता हुआ भी (बहुधा) अनेक प्रकार से (वि जायते) विविध रूपों में प्रकट होता है (तस्य योनिम्) उसके स्वरूप को (धीराः) धीर, निश्चल योगिजन ही (परि पश्यन्ति) साक्षात् करते हैं (तस्मिन् ह) उस परमेश्वर में ही (विश्वा भुवनानि) समस्त सूर्यादि लोक (तस्थुः) स्थिर हैं।भावार्थ- १. ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, अतः वह गर्भ में अथवा गर्भस्थ जीवात्मा में भी व्यापक है।।

२. वह स्वयं जन्म धारण नहीं करता। जो जन्म नहीं लेता वह मरता भी नहीं । अतः ईश्वर जन्म-मरण के बन्धन से रहित है।

३. ईश्वर जन्म नहीं लेता परन्तु वह नाना रूपों में प्रकट होता है। सूर्य में उसीका प्रकाश है, चन्द्रमा में उसीकी ज्योत्स्ना है, तारों और सितारों में उसीकी जगमगाहट है। ये हिमाच्छादित ऊँचे-ऊँचे पर्वत, ये कल-कल, छल-छल करके बहती हुई नदियाँ सभी उस प्रभु की ओर संकेत करती हैं।

४. उस ईश्वर का साक्षात्कार धीर और योगी लोग ही कर सकते हैं।

५. सारे लोक-लोकान्तर उसी प्रभु में स्थित हैं, उसीके आश्रय पर ठहरे हुए हैं।

इस मन्त्र में ईश्वर को अजन्मा कहा है। तथाकथित अवतार इस मन्त्र की कसौटी पर खरे नहीं उतरते । अतः अवतारवाद का सिद्धान्त अवैदिक है।

मृतक-श्राद्ध वर्जित

उपहताः पितरः सोम्यासो बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ।

(यजु० १९ । ५७)

शब्दार्थ- (सोम्यास:) चन्द्रमा के तुल्य शान्त, शम, दम आदि गुणों से युक्त (पितरः) माता, पिता, पितामह आदि पालकजन (बहिष्येष) आसनों पर बैठने के लिए और (प्रियेषु निधिष) प्रिय कोशों पर उनका सेवन करने के लिए (उपहूताः) आमन्त्रित किये जाते हैं। हमारे द्वारा बुलाये जाकर (ते आगमन्तु) वे लोग पाएँ (ते इह श्रुवन्तु) यहाँ आकर वे हमारी बात सुनें (ते अधि ब्रुवन्तु) वे हमें उपदेश दें और (ते अस्मान् अवन्तु) वे हमारी रक्षा करें।भावार्थ- पितर शब्द 'पा रक्षणे' धातु से सिद्ध होता है। जो पालन और रक्षण करने में समर्थ हो उसे पितर कहते हैं। प्रस्तुत मन्त्र में पितरों के सम्बन्ध में निम्न बातें कही गई हैं

पितर लोग आसनों पर बैठने के लिए और कोशों का उपभोग करने के लिए निमन्त्रित किये जाते हैं। हमारे द्वारा आमन्त्रित वे पितर

१. हम लोगों के पास आएँ। २. यहाँ आकर वे हमारी बात सुनें। ३. हम लोगों को अधिकारपूर्वक उपदेश दें और ४. हमारी रक्षा करें।

आना, सुनना, उपदेश देना और रक्षा करना जीवित में ही घट सकता है मरे हुए में नहीं, अतः सिद्ध हुआ कि पितर जीवित होते हैं। चारों वेदों में कहीं भी किसी मन्त्र में मृतक पितर का अथवा मरों के लिए श्राद्ध करने का विधान नहीं है। मृतक-श्राद्ध अवैदिक, कपोल कल्पित और तर्करहित है।

कर्मफल

न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रैः समममान एति ।

अनूनं निहितं पात्रं न एतत् पक्तारं पक्वः पुनराविशाति ॥

(अथर्व० १३ । ३ । ३८)

शब्दार्थ- (अत्र) इसमें, कर्मफल के विषय में (किल्बिषम् न) कोई त्रुटि, कमी नहीं होती और (न) न ही (आधारः अस्ति) किसीकी सिफारिश चलती है (न यत्) यह बात भी नहीं है कि (मित्रैः) मित्रों के साथ (सम् अममानः एति) सङ्गति करता हुआ जा सकता है (नः एतत् पात्रम्) हमारा यह कर्मरूपी पात्र (अनूनम् निहितम्) पूर्ण है, बिना किसी घटा-बढ़ी के सुरक्षित रक्खा है (पक्तारम्) पकानेवाले को, कर्म कर्ता को (पक्व:) पकाया हुअा पदार्थ, कर्मफल (पुनः) फिर (प्रा विशाति) प्रा मिलता है, प्राप्त हो जाता है।भावार्थ- मन्त्र में कर्मफल का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया गया है। कर्म का सिद्धान्त इस एक ही मन्त्र में पूर्णरूप से समझा दिया गया है===

१. कर्मफल में कोई कमी नहीं हो सकती। मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ेगा।

२. कर्मफल के विषय में किसीकी सिफारिश नहीं चलती। किसी पीर, पैगम्बर पर ईमान लाकर मनुष्य कर्मफल से बच नहीं सकता।

३. मित्रों का पल्ला पकड़कर भी कर्मफल से बचा नहीं जा सकता।

४. किसी भी कारण से हमारे कर्मफल-पात्र में कोई कमी या बेशी नहीं हो सकती। यह भरा हुआ और सुरक्षित रक्खा रहता है।

५. कर्मकर्ता जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त हो जाता है। यदि संसार से त्राण पाने की इच्छा है तो शुभकर्म करो।

पाप पापी को लोटा आता है

असद् भूम्याः समभवत् तद् द्यामेति महद् व्यचः।

तद् वै ततो विधूपायत् प्रत्यक् कर्तारमृच्छतु ॥

(अथर्व० ४ । १९ । ६)

शब्दार्थ- (असत्) असद् व्यवहार, पाप, अधर्म (भूम्याः) भूमि से (समभवत्) उत्पन्न होता है और (तत्) वह (महत् व्यचः) बड़े रूप में, अत्यन्त विकसित होकर (द्याम् एति) धुलोक तक पहुँच जाता हैं फिर (ततः) वहाँ से (तत् वै) वह पाप निश्चयपूर्वक (विधूपायत्) सन्ताप देता हुआ, वज्ररूप में (प्रत्यक्) वापस लौटता हुआ (कर्तारम्) पाप कर्म करनेवाले को (ऋच्छतु) आ पड़ता है।भावार्थ- मन्त्र में पापकर्म-कर्ता का सुन्दर चित्र खींचा गया है--

- १. मनुष्य पाप करता है और समझता है किसीको पता नहीं चला । परन्तु यह बात नहीं है। पाप जहाँ से उत्पन्न होता है वही तक सीमित नहीं रहता अपितु शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाता है।

- २. फैलकर पाप वहीं नहीं रह जाता अपितु पापी को कष्ट देता हुआ, उसके ऊपर वज्र-प्रहार करता हुआ वह पापी को ही लौट आता

- ३. पाप का फल पाप होता है और पुण्य का पुण्य । उन्नति के अभिलाषी मनुष्यों को चाहिए कि अपनी जीवन-भूमि से पाप, अधर्म, अन्याय और असद्-व्यवहार के बीजों को निकालकर पुण्य के अंकुर उपजाने का प्रयत्न करें।

पुनर्जन्म

पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन् पुनःप्राणः पुनरात्मा म पागन् पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम्म आगन् ।

वैश्वानरो अदब्धस्तनपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यात् ॥

(यजु० ४ । १५)

शब्दार्थ- (मे) मुझे (मन: पुन:) मन फिर से (आगन्) प्राप्त हुआ है (प्राणः पुनः) प्राण भी फिर से प्राप्त हुए हैं (चक्षुः पुन:) नेत्र भी नूतन ही मिले हैं (श्रोत्रम् मे पुनः आगन्) कान भी मुझे फिर से प्राप्त हुए हैं (प्रात्मा मे पुनः आगन) आत्मा भी मुझे फिर से प्राप्त हुआ है। अतः (मे पुनः आयुः आगन्) मुझे पुनः जीवन, पुनर्जन्म प्राप्त हुआ है। (वैश्वानरः) विश्वनायक, सर्वजन-हितकारी (अदब्धः) अविनाशी (तनूपाः) जीवनरक्षक (अग्निः) परमतेजस्वी, सर्वोन्नति-साधक परमात्मा (दुरितात् अवद्यात्) बुराई और निन्दा से, दुराचार और पाप से (नः पातु) हमारी रक्षा करें।भावार्थ- जो लोग यह कहते हैं कि वेद में पुनर्जन्म नहीं हैं वे इस मन्त्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस मन्त्र में पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख है। देह के साथ आत्मा के संयोग को पुनर्जन्म कहते हैं। मन्त्र के पूर्वार्द्ध में मुझे नूतन मन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और आत्मा मिला है अतः मेरा पुनर्जन्म हुआ है यह स्पष्ट रूप से पुनर्जन्म का वर्णन है।

मन्त्र के उत्तरार्द्ध में प्रभु से एक सुन्दर प्रार्थना की गई है-हे प्रभो! हमें दुराचार और पाप से बचा । दुराचार और पाप से बच कर जब हम शुभ-कर्म करेंगे तो नीच योनियों में न जाकर हमारा जन्म श्रेष्ठ योनियों में होगा अथवा हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे।

मुक्ति से पुनरावृत्ति

कस्य ननं कतमस्यामतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

को नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥१॥

अग्नेयं प्रथमस्यामतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

स नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च ॥२॥

(ऋ० १ । २४ । १-२)

शब्दार्थ--(अमृतानाम) नित्य पदार्थों में (कतमस्य कस्य देवस्य) कौन-से तथा किस गुणवाले देव का (चारु नाम मनामहे) सुन्दर नाम हम स्मरण करे। (कः नः) कौन हमें (मह्या अदितये पुनः दात्) महती, अखण्ड-सम्पत्ति-मुक्ति के लिए पुनः देता है (पितरं च मातरं च दशेयम्) और फिर किसकी प्रेरणा से माता-पिता के दर्शन करता हूँ।(वयम्) हम (अमृतानाम्) नित्य पदार्थों में (प्रथमस्य अग्नेः देवस्य) सर्वप्रमुख, ज्ञानस्वरूप, परमात्मदेव के (चारु नाम मनामहे) सुन्दर नाम का स्मरण करें। (सः नः) वही परमात्मा हमें (मह्या अदितये) महती मुक्ति के लिए (पुनः दात्) फिर देता है और उसीसे प्रेरणा पाकर (पितरं च मातरं च दृशेयम्) मैं माता और पिता के दर्शन करता हूँ।

भावार्थ ---१. मनुष्यों को सर्वप्रमुख, ज्ञानस्वरूप परमात्मा का ही जप, ध्यान एवं स्मरण करना चाहिए।

२. वह प्रभ ही जीव को मुक्ति में पहुँचाता है।

३. वही परमात्मा मुक्त जीव को मुक्ति-सुख-भोग के पश्चात् माता-पिता के दर्शन कराता है, उसे जन्म धारण कराता है।

४. जन्म धारण करना, मुक्ति प्राप्त करना, पुनः जन्म धारण करना-यह एक क्रम है जो निरन्तर चलता रहता है और चलना भी चाहिए। यदि जीव परमात्मा में विलीन हो जाए तो वह मुक्ति क्या

त्रैतवाद

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥

(ऋ० १ । १६४ । २०)

शब्दार्थ-(द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पंखोंवाले पक्षी, पक्षी की भाँति गमनागमनवाले, आत्मा और परमात्मा (सयुजा) एक-साथ मिले हुए (सखाया)कए-दूसरे के मित्र बने हुए (समानं वृक्षम्) एक ही वृक्षप्रकृति अथवा शरीर पर स्थित (परिषस्वजाते) एक-दूसरे को आलिङ्गन किये हुए हैं (तयोः) उन दोनों में (अन्यः) एक जीवात्मा (पिप्पलं स्वादु अत्ति) संसार के फलों को स्वादु जानकर खाता है, भोगता है (अन्यः अनश्नन्) दूसरा परमात्मा न खाता हुआ (अभि चाकशीति) केवलमात्र देखता है, साक्षी बनकर रहता है।भावार्थ-मन्त्र में त्रैतवाद का सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया गया है। संसार में तीन पदार्थ अनादि हैं--परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति । मन्त्र में इन तीनों का निर्देश है।

जीवात्मा और परमात्मा दोनों ज्ञानवान् और चेतन हैं, दोन संसाररूपी वृक्ष पर स्थित हैं।

जीवात्मा अल्पज्ञ है। अपनी अल्पज्ञता के कारण वह संसार वे फलों को स्वादु समझकर उनमें आसक्त हो जाता है।

परमात्मा सर्वज्ञ है। उसे भोग की इच्छा नहीं, आवश्यकता र्भ नही । वह जीवात्मा का साक्षी बना हुआ है।

मनुष्य को संसार के पदार्थों का त्यागपूर्वक भोग करते हु। परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, इसी में उसका कल्याण है।

चार वर्ण

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः ।

ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्या शूद्रो अजायत ।।

(यजु० ३१ । ११)

शब्दार्थ- (अस्य) इस सृष्टि का, समाज का (ब्राह्मणः मुखम् आसीत्) ब्राह्मण मुख के समान है, होता है (बाहू राजन्यः कृतः) क्षत्रिय लोग शरीर में विद्यमान भुजाओं के तुल्य हैं (यत् वैश्यः) जो वैश्य है (तत्) वह (अस्य ऊरू) इस समाज का मध्यस्थान, उदर है (पद्भ्याम्) पैरों के लिए (शद्रः अजायत्) शूद्र को प्रकट किया गया है ।भावार्थ- इस मन्त्र में अलङ्कार के द्वारा चारों वर्णो का स्पष्ट निर्देश है। मुख की भाँति त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी मनुष्य ब्राह्मण पद का

अधिकारी होता है।

भुजाओं की भॉति रक्षा में तत्पर, लड़ने-मरने के लिए सदा तैयार अपने प्राणों को हथेली पर रखनेवाले क्षत्रिय होते हैं।

उदर की भाँति ऐश्वर्य और धन-धान्य को संग्रह करके उसे राष्ट्र के कार्यों में अर्पित करनेवाले व्यक्ति वैश्य होते हैं।

जैसे पैर समस्त शरीर का भार उठाते हैं उसी प्रकार सबकी सेव, करनेवाले शूद्र कहलाते हैं।

समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए इन चारों वर्गों की सदा आवश्यकता रहती है। आज के युग में भी अध्यापक, रक्षक, पोषक और सेवक-ये चार श्रेणियाँ हैं ही । नाम कुछ भी रक्खे जा सकते हैं परन्तु चार वर्णों के बिना संसार का कार्य चल नहीं सकता।

इन वर्गों में सभी का अपना महत्त्व और गौरव है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई ऊँच है और न कोई नीच, न कोई अछूत है।

यज्ञोपवीत

स सूर्यस्य रश्मिभिः परि व्यत तन्तु तन्वानस्त्रिवृतं यथा विदे।

नयन्नृतस्य प्रशिषो नवीयसीः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम् ।।

(ऋ० ९ । ८६ । ३२)

शब्दार्थ- (सूर्यस्य रश्मिभिः) ज्ञान-रश्मियों से (परि व्यत) आवृत, परिवेष्टित आत्मावाला (सः) वह गुरु (त्रिवृतं तन्तुम्) तीन बटवाले धागे, यज्ञोपवीत को (तन्वान:) धारण कराता हुआ (यथा विदे) सम्यक् ज्ञान के लिए (ऋतस्य) सृष्टि-नियम की (नवीयसी:) नवीन, अति उत्तमोत्तम (प्रशिषः) व्यवस्थाओं का (नयन्) ज्ञान कराता हुआ (पतिः) उनका पालक होकर (जनीनाम्) पुत्रोत्पादक माताओं के (निष्कृतम् उपयाति) सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करता है।भावार्थ- १. जिसका प्रात्मा सूर्य के समान देदीप्यमान हो ऐसा व्यक्ति ही गुरु होने के योग्य है।

२. ऐसा गुरु ही शिष्य को यज्ञोपवीत देने का अधिकारी है। ३. गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को सम्यक् ज्ञान कराए।

४. गुरु को योग्य है कि वह अपने शिष्य को सृष्टि-नियमों का बोध कराए।

५. गुरु को शिष्यों का पालक और रक्षक होना चाहिए।

६. ऐसे गुणों से युक्त गुरु माता की गौरवमयी पदवी को प्राप्त होता है, माता के समान गौरव और आदर पाने योग्य होता है।

मन्त्र में आये 'तन्तु तन्वानस्त्रिवृतम्' शब्द स्पष्टरूप में यज्ञोपवीत धारण करने का संकेत कर रहे हैं।

वृक्षों में जीव

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा द्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा ।

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥

(ऋ० १० । १६ ।३)

शब्दार्थ- हे मृत जीव ! (चक्षुः सूर्य गच्छतु) तुम्हारा नेत्र सूर्य को प्राप्त करे। (आत्मा वातम्) प्राण, वायु को प्राप्त करे। तू (धर्मणा) अपने पुण्यफल के आधार पर (द्यां च गच्छ) धुलोक को प्राप्त कर (च) अथवा (पृथिवीम्) पृथिवी पर जन्म धारण कर। (वा) अथवा (अपः गच्छ) जलों में, जलीय जीवों में शरीर धारण कर। (शरीरैः) शरीर के अवयवों द्वारा (ओषधीषु) ओषधियों, वनस्पतियों में (प्रति तिष्ठ) प्रतिष्ठा प्राप्त कर (यदि ते तत्र हितम्) यदि उसमें तेरा हितहो।

भावार्थ- मनुष्य का शरीर पञ्चभौतिक है। मरने पर शरीर के अंश पाँच भूतों में विलीन हो जाते हैं।

अाँख सूर्य-तत्व से बनी है, अतः सूर्य में मिल जाती है। प्राण श्वास, वायु में मिल जाता है। इसी प्रकार अन्य भूत भी अपने-अपने कारण में लीन हो जाते हैं।

अपने पुण्यों के आधार पर जीव या तो धुलोक में जन्म धारण करता है अथवा पृथिवीलोक में उत्पन्न होता है।

अपने कर्मों के अनुसार वह जलीय जीवों में भी उत्पन्न होता है।

यदि जीव का हित इस बात में हो कि वह वनस्पतियों की योनि को प्राप्त करे तो परमात्मा अपनी न्याय-व्यवस्था के अनुसार उसे वनस्पतियों में भेज देता है, वह वृक्ष को अपना शरीर बनाकर उसमें प्रतिष्ठित होता है।

इस मन्त्र में 'वृक्षों में जीव' स्पष्ट सिद्ध है।

मांस-निषेध

यः पौरुषेयेण ऋविषा समक्ते यो अश्व्येन पशना यातुधानः ।

यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥

(ऋ० १० । ८७ । १६)

शब्दार्थ- (यः यातुधानः) जो राक्षस, दुष्ट (पौरुषेयेण) पुरुष सम्बन्धी मांस से (सम् अङक्ते) अपने शरीर को पुष्ट करते हैं (यः) जो क्रूर लोग (अश्व्येन) घोड़े के मांस से और (पशुना) पशु के मांस से अपना उदर भरते हैं (अपि) और भी (यः) जो (अघ्न्यायाः) अहिंसनीय गौ के (क्षीरम) दूध को (भरति) हरण करते हैं (अग्ने) हे तेजस्वी राजन् ! (तेषां) उन सब राक्षसों के (शीर्षाणि) शिरों को (हरसा) अपने तेज से (वृश्च) काट डाल ।भावार्थ-मन्त्र में राजा के लिए आदेश है कि---

१. जो मनुष्यों का मांस खाते हैं,

२. जो घोड़ों का मांस खाते हैं,

३. जो अन्य पशुओं का मांस खाते हैं और

४. जो बछड़ों को न पिलाकर गौ का सारा दूध स्वयं पी लेते हैं, हे राजन् ! तू अपने तीव्र शस्त्रों से ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के सिरों को काट डाल । इस मन्त्र के अनुसार किसी भी प्रकार के मांस-भक्षण का सर्वथा निषेध है।

'अन्याया क्षीरं भरति' का यही अर्थ सम्यक है कि जो बछड़े को न पिलाकर सारा दूध स्वयं ले लेते हैं। इस मन्त्र से गोदुग्ध पीनेवालों को मार दे ऐसा भाव लेना ठीक नहीं है क्योंकि वेद में अन्यत्र कहा गया है 'पयः पशूनाम्' (अथर्व० १९। ३१ । ५) हे मनुष्य ! तुझे पशुओं का केवल दूध ही लेना है।

मद्य-निषेध

हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् ।

ऊधर्न नग्ना जरन्ते ॥

(ऋ० ८।२। १२)

शब्दार्थ- (न) जिस प्रकार (दुर्मदासः) दुष्टमद से युक्त लोग (युध्यन्ते) परस्पर लड़ते हैं उसी प्रकार (हृत्सु) दिल खोलकर (सुरायाम् पीतासः) सुरा, शराब पीनेवाले लोग भी लड़ते और झगड़ते हैं तथा (नग्नाः न) नङ्गों की भाँति (ऊधः) रातभर (जरन्ते) बड़बड़ाया करते हैं।भावार्थ- मन्त्र में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में शराब पीने का निषेध किया गया है। मन्त्र में शराब की दो हानियाँ बताई गई हैं

१. शराब पीनेवाले परस्पर खूब लड़ते हैं। २. शराब पोनेवाले रातभर बड़बड़ाया करते हैं।

मन्त्र में शराबी की उपमा दुर्मद से दी गई है। जो शराब पीते हैं वे दुष्टबुद्धि होते हैं । मद्यपान से बुद्धि का नाश होता है और 'बुद्धिनाशा प्रणश्यति' (गीता २। ६३) बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य समाप्त हो जाता है।

शराब दो शब्दों के मेल से बना है-शर+आब । इसका अर्थ होता है शरारत का पानी। शराब पीकर मनुष्य अपने आप में नहीं रहता । वह शरारत करने लगता है, व्यर्थ बड़बड़ाने लगता है।

मद्य पेय पदार्थ नहीं हैं। शराब पीने की निन्दा करते हुए किसी कवि ने भी सुन्दर कहा है

गिलासों में जो डबे फिर न उबरे जिन्दगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बन्द पानी में ।

जुआ-निषेध

अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः ।

पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नयता बद्धमेतम् ॥

(ऋ० १० । ३४ । ४)

शब्दार्थ- (यस्य वेदने) जिसके धन पर (वाजी अक्षः) विजयशील पाश, जुए का व्यसन (अगधत्) ललचा जाता है (अस्य) उसकी (जायाम) स्त्री को (अन्ये परि मशन्ति) दूसरे, उसके शत्रु हथिया लेते हैं, उसका आलिङ्गन करते हैं (माता, पिता भ्रातरः एनम् आहु) माता, पिता और भाई उस जुएबाज़ को लक्ष्य करके कहते हैं (न जानीमः) हम नहीं जानते यह कौन है ? (एतम् बद्धम् नयत) इनको बाँधकर ले जाओ।भावार्थ-- ऋग्वेद में जुए की निन्दा में पूरा एक सूक्त दिया गया है। प्रस्तुत मन्त्र में जुआरी की दुर्दशा का चित्रण है==

- १. जो व्यक्ति जुए में फंस जाता है उसके धन का तो कहना ही क्या, वह तो नष्ट होता ही है, उसकी स्त्री को भी अन्य लोग हथिया लेते हैं और उसके साथ भोग-विलास करते हैं।

- २. जब कोई व्यक्ति जुआरी के घर पहुँचकर उसके सम्बन्ध में पूछताछ करता है तो माता-पिता, भाई-बन्धु कोई भी उसका साथ नहीं देता, अपितु वे उसे लक्ष्य करके कहते हैं.-"हम इसे नहीं जानते यह कौन है, कहाँ रहता है, किसका है। इसको बाँध लो और ले जाओ।"

संसार को आर्य बनाओ

इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ।

अपघ्नन्तो अराव्णः॥

(ऋ० ९ । ६३ । ५)

शब्दार्थ-- (इन्द्रम्) आत्मा को (वर्धन्तः) बढ़ाते हुए, दिव्य गुणों से अलंकृत,करते हुए (अप्तुरः) तत्परता के साथ कार्य करते हुए (अराव्णः) अदानशीलता को, ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह की भावनाओं को, शत्रुओं को (अपघ्नन्तः) परे हटाते हुए (विश्वम्) सम्पूर्ण विश्व को, समस्त संसार को (आर्यम्) आर्य (कृण्वन्तः) बनाते हुए हम सर्वत्र विचरें।भावार्थ- वेद समस्त संसार को आर्य = श्रेष्ठ बनाने का उपदेश देता है। संसार को आर्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वेद ने उसका भी निर्देश कर दिया है।

- १. दूसरों को आर्य बनाने से पूर्व अपनी आत्मा को अलंकृत करना होगा। हमें स्वयं आर्य बनना होगा क्योंकि If one mends oneself we will have a new world. यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना सुधार कर लेता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने-आपको आर्य बना लेता है तो सारा ससार स्वयमेव आर्य बन जाएगा।

- २. संसार को आर्य बनाने के लिए हमें तत्परता से कार्य करना होगा। हमें कर्मशील, पुरुषार्थी और उद्योगी बनना होगा। केवल कहने से, जयघोष लगाने से और बातें बनाने से हम संसार को आर्य नहीं बना सकते।

- ३. संसार को आर्य बनाने के लिए हमें ईर्ष्या, द्वेष, अदानशीलता प्रादि की भावनाओं को तथा शत्रुओं नियम और व्यवस्था को भंग करनेवालों को मार भगाना होगा।

व्यायाम और ब्रह्मचर्य

देवैर्दत्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोभुवा।

विष्कन्धं सर्वा रक्षांति व्यायामे सहामहे ॥

(अथर्व० २ । ४ । ४)