✍️ रणसिंह आर्य

ब्रह्म विद्या सीखने की पद्धति

ब्रह्म विद्या सीखने की पद्धति

हमारे पूर्वज महान् ऋषियों ने विद्या प्राप्ति के लिये एक विशिष्ट पद्धति-शैली का निर्देश किया है। जो साधक इस पद्धति से ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिये प्रयास करत है वह विद्या के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और जो इस प्रक्रिया से पुरुषार्थ नहीं करता है उसे विद्या प्राप्त नहीं होती है।

चतुर्भिः प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति ।

आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति' ॥

अर्थात् विद्या चार प्रकार से आती है - आगमकाल, स्वाध्यायकाल, प्रवचनकाल और व्यवहारकाल। आगमकाल उसको कहते हैं जब मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान पूर्वक विद्या को सुने। स्वाध्यायकाल

(महाभाष्य अ. १/१/१/१)

उसको कहते हैं जब पढ़ी सुनी विद्या पर स्वस्थ चित्त होकर विचार करे ! प्रवचनकाल उसे कहते हैं जब दूसरों को प्रेम पूर्वक पढ़ावे। व्यवहारकाल उसको कहते हैं जब पढ़ी, विचारी पढ़ायी विद्या को आचरण में लावे।

विद्या प्राप्ति के लिये इससे मिलती-जुलती एक अन्य शैली भी है - श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। इसके अनुसार पहले विद्यार्थी विद्या को गुरुमुख से सुने-पढ़े, पश्चात् उस पर विचार करे, तत्पश्चात् उस

विषय में निर्णय लेवे और अन्त में उस पर आचरण करे। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी के मन पर विद्या के संस्कार दृढ़ बनते हैं, मनन करने में श्रद्धा बन जाती है। इसके विपरीत पढ़ा, सुना, विचारा सब व्यर्थ सा ही हो जाता है यदि

विद्या व्यवहार में नहीं उतरती है।

प्रत्येक कार्य की सफलता के कारण

(१) पूर्व जन्म में उपाजित संस्कार ।

(२) तीव्र इच्छा।

(३) पर्याप्त साधनों की उपलब्धि ।

(४) कार्य करने की सही विधि (शैली ) ।

(५) पूर्ण पुरुषार्थ ।

(६) घोर तपस्या ।

उपरोक्त कारण ज्यादा व अच्छे हों तो शीघ्र सफलता मिलती है।

विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली : -

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । (योगदर्शन १/२) चित्त की वृत्तियों को रोकने को योग (= समाधि) कहते हैं ।

"चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा कर शुभ गुणों में स्थिर करके , परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं, और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फँस करके उससे दूर हो जाना। उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, तब योगी की वृत्ति सदा हर्ष-शोक रहित, आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्द युक्त रहती है; और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष-शोक रूप दु:ख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की वृत्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फँसती जाती है।" (महर्षि दयानन्द)

चित्त वृत्ति निरोध योग है। पर विवेक = वास्तविक विज्ञान न होने से मन रूपी उपकरण को व्यक्ति चेतन मान लेता है, जिससे वह इसे अधिकार में नहीं कर पाता है। मन के बारे में हम मानते हैं कि यह 'चला जाता है क्या ऐसा मानना ठीक है ? विचार कहाँ से आते हैं ? स्वयं प्रत्यक्ष करके देखो, वास्तविकता का पता चल जायेगा। "हमने लगभग चालीस वर्ष पूर्व परीक्षण शुरु किया था। अधिकार पूर्वक खोज की कि मेरी इच्छा के विरुद्ध न कोई विचार आ सकता है न जा सकता है"। अच्छा भोजन खाने के लिये व्यक्ति सुसज्जित है - भूखा है; क्या वह कहता है कि मेरा मन खाने के लिये जाने नहीं देता ? परन्तु सन्ध्या में तो कहते हैं कि मेरा मन ईश्वर में नहीं लगता। सर्दी में मन क्या कम्बल नहीं ओढ़ने देता ? विद्यार्थी परीक्षा भवन में तीन घण्टे क्या कहता है कि मन नहीं लगता ? वस्तुत: अज्ञान के कारण भूल है। मन स्वत: कुछ नहीं करता हम ही मन से करते हैं। सन्ध्या में होने वाला मन का भटकाव भी स्वत: नहीं होता, हमारे द्वारा किया जाता है।

ईश्वर के स्वरूप में मग्न ( तल्लीन) होना योग है। मन की वृत्ति जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है।

जिससे सारे दु:खों से छूट जायें, जिससे मोक्ष- ईश्वर को प्राप्त करें योग

उसका नाम है।

(२) तीव्र इच्छा।

(३) पर्याप्त साधनों की उपलब्धि ।

(४) कार्य करने की सही विधि (शैली ) ।

(५) पूर्ण पुरुषार्थ ।

(६) घोर तपस्या ।

उपरोक्त कारण ज्यादा व अच्छे हों तो शीघ्र सफलता मिलती है।

ब्रह्म विद्या का अधिकारी

ब्रह्म विद्या का अधिकारी

विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली : -

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेऽहमस्मि ।

असूयकायानृजवेऽयताय न मा बूया वीर्यवती तथा स्याम ॥

(निरुक्त २/१/१)

हे ब्राह्मण विद्वान् ! मैं आपकी निधि हूँ अत: मेरी रक्षा करो। जो निन्दक, कुटिल और असंयमी हो उसके लिये मेरा उपदेश मत करो।

यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।

यस्ते न दुह्येत् कतमच्चनाह तस्मै मा बूया निधिपाय ब्रह्मन् इति ॥

(निरुक्त २/१)

जो पवित्रात्मा, प्रमाद रहित, बुद्धिमान्, ब्रह्मचर्य से युक्त और आप से किञ्चित् भी वैर न करता हो उस विद्याधनरक्षक के लिये मेरा उपदेश करें।

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्ृत एकरषि श्रद्धयन्तः ।

तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् ॥

(मु.उप.३/२/१०)

जो लोग पुरुषार्थी, वेद को पढ़ने वाले, ईश्वर विश्वासी, श्रद्धालु होकर एक ज्ञानी गुरु को स्वयं स्वीकार करते हैं। उन्हीं जिज्ञासुओं को वह विद्वान् ब्रह्मविद्या का उपदेश करे।

योग

योग

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । (योगदर्शन १/२) चित्त की वृत्तियों को रोकने को योग (= समाधि) कहते हैं ।

"चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा कर शुभ गुणों में स्थिर करके , परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं, और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फँस करके उससे दूर हो जाना। उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, तब योगी की वृत्ति सदा हर्ष-शोक रहित, आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्द युक्त रहती है; और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष-शोक रूप दु:ख सागर में ही डूबी रहती है। उपासक योगी की वृत्ति तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फँसती जाती है।" (महर्षि दयानन्द)

चित्त वृत्ति निरोध योग है। पर विवेक = वास्तविक विज्ञान न होने से मन रूपी उपकरण को व्यक्ति चेतन मान लेता है, जिससे वह इसे अधिकार में नहीं कर पाता है। मन के बारे में हम मानते हैं कि यह 'चला जाता है क्या ऐसा मानना ठीक है ? विचार कहाँ से आते हैं ? स्वयं प्रत्यक्ष करके देखो, वास्तविकता का पता चल जायेगा। "हमने लगभग चालीस वर्ष पूर्व परीक्षण शुरु किया था। अधिकार पूर्वक खोज की कि मेरी इच्छा के विरुद्ध न कोई विचार आ सकता है न जा सकता है"। अच्छा भोजन खाने के लिये व्यक्ति सुसज्जित है - भूखा है; क्या वह कहता है कि मेरा मन खाने के लिये जाने नहीं देता ? परन्तु सन्ध्या में तो कहते हैं कि मेरा मन ईश्वर में नहीं लगता। सर्दी में मन क्या कम्बल नहीं ओढ़ने देता ? विद्यार्थी परीक्षा भवन में तीन घण्टे क्या कहता है कि मन नहीं लगता ? वस्तुत: अज्ञान के कारण भूल है। मन स्वत: कुछ नहीं करता हम ही मन से करते हैं। सन्ध्या में होने वाला मन का भटकाव भी स्वत: नहीं होता, हमारे द्वारा किया जाता है।

ईश्वर के स्वरूप में मग्न ( तल्लीन) होना योग है। मन की वृत्ति जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है।

जिससे सारे दु:खों से छूट जायें, जिससे मोक्ष- ईश्वर को प्राप्त करें योग

उसका नाम है।

मन, इन्द्रिय तथा आत्मा का विचार जो मनुष्य नहीं करता वह अयोगी रहता है। उसे भीतर का कोई ज्ञान नहीं होता और इन्द्रियों के साथ मन, मन के साथ आत्मा बहिर्मुख हो जाती है। बाह्य स्थूल पदार्थों में जो सुख दीखता है उससे हजारों गुना सुख ईश्वरानन्द में मिलता है। योग में दृश्य पदार्थों से मन को हटाने से आत्मा का संयोग विभु पदार्थ परमात्मा से होता है। जिसने कभी विचार नहीं किया, उसको आत्मा-परमात्मा का कुछ भी आभास नहीं होता। जिस समय आत्मा घबराहट में होता है उस समय कोई भी विचार का कार्य व्यक्ति से नहीं होता। मनुष्य का सम्पूर्ण बाह्य व्यवहार भीतर की व्यवस्था के कारण है। ध्यान में विचार करने से मनुष्य की वृत्ति परमेश्वर के साथ जुड़ती है।

ईश्वरोपासना - योगाभ्यास की पद्धति - जिससे ईश्वर के ही आनन्द स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें, तब-तब इच्छा के अनुकूल एकान्त स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करें, तथा सब इन्द्रिय और मन को सच्चिदानन्द आदि लक्षण वाले अन्तर्यामी अर्थात् सब में व्यापक और न्यायकारी आत्मा की ओर अच्छे प्रकार से लगाकर सम्यक् चिन्तन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें। फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना को बारम्बार करके अपने आत्मा को भली -भाँति से उसमें लगा दें।

निष्काम कर्म (कर्मयोग) उसको कहते हैं जिसमें कर्म संसार की प्राप्ति के लिये न हो कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो जाये ।

दूरी के तीन प्रकार - स्थान, समय और ज्ञान, तीन प्रकार की दूरी होती है। ईश्वर सर्वव्यापक व नित्य होने से स्थान और समय से तो सदा जीवात्मा से मिला हुआ है परन्तु ज्ञान की दृष्टि से दूरी जब समाप्त हो जाती है तब कहते हैं - ज्योति से ज्योति मिल गई । यह ज्योति कोई भौतिक प्रकाश नहीं। यदि सूर्य जैसा भौतिक प्रकाश प्रभु का (में ) है तो कहीं भी और कभी भी अन्धेरा न हो। यह प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे जब विद्यार्थी की समझ में कोई प्रश्न आ जाये तो कहता है हाँ अब मेरी बुद्धि में प्रकाश (चान्दनी सी) हो गया, सवाल समझ गया अर्थात् ज्ञान हो गया। परमात्मा अपनी तरफ से दूर नहीं, जीवात्मा ही उससे विमुख हो जाता है। सम्मुख होने पर ईश्वर सब जगह, सब समय, सब वस्तुओं में और सब जीवों में है ।

परमात्मा पापी से पापी, दुराचारी के भी उतने ही पास है जितना संत महात्मा, जीवनमुक्त, तत्त्वज्ञ, भगवत्प्रेमी आदि के निकट है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिये अष्टांग योग का अनुष्ठान करें ।

इस सर्वोपकारी सत्य शाश्वत सुख के देने वाले योगशास्त्र को महर्षि पतञ्जलि ने चार भागों में विभक्त किया है जिसे पाद कहते हैं।

(१) पहले पाद में योग के लक्षण-मनोनिग्रह- चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय लिखे हैं। सो समाधिपाद है । इसमें ५१ सूत्र हैं ।

(२) दूसरे पाद में अष्टांग योग का वर्णन और शम- दम आदि योग के साधनों का विस्तार से वर्णन । सो साधनपाद है। इसमें ५५ सूत्र हैं।

(३) इसमें योग साधना के गौण फल वाक् सिद्धि और अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन है । सो विभूतिपाद है। इसमें ५५ सूत्र हें ।

(४) चतुर्थ पाद में योग के प्रधान फल मोक्ष का वर्णन है इस कारण इसका नाम कैवल्यपाद है। इसमें ३४ सूत्र हैं।

ब्रह्मविद्या-योगविज्ञान यह ऋषियों की मानव समाज को अर्पित अनुपम भेंट है। वह योग विज्ञान ईश्वरोपासना और व्यवहार में ईश्वर की आज्ञापालन (निष्काम कर्म) करने से प्राप्त होता है।

जिसमें क्रियाओं की प्रधानता हो वह क्रियात्मक योग है। ऐसा नहीं कि व्यावहारिक दैनिक जीवन में चाहे कुछ भी उलटे सीधे काम करते रहें और प्रात: सायं दो समय सन्ध्या के मंत्र मन में बोल लिये तो हो गया

योगाभ्यास। यह योग नहीं।

वैदिक जीवन जीने की शैली ही वह क्रियात्मक योग है जिसमें उठने जागने से सोने तक नियमित दिनचर्या हो। क्रिया की अधिकता वाले इस प्रकार के योग अभ्यास में दिन भर के क्रिया-कलाप करते हुए ईश्वर को सम्मुख रखते हुए ईश्वर से सम्बन्ध बनाये रखना। आठ अंगो का पालन व्यवहार में लाना। उठते ही ईश्वर की गोद में बैठने का अनुभव करना। दिन भर उससे जुड़े रहना। उठते-बैठते, खाते-पीते, व्यवसाय, सेवा, कर्त्तव्य कर्म करते हुए योग के यम-नियमों का पालन करते हुए जीवन जीना ईश्वरीय आज्ञानुसार अपने आपको दिव्य मानव में परिवर्तित करना है। क्रियात्मक जीवन ही योगी का जीवन है। वेदविहित शुभ कर्मों का करना ही निवृत्ति मार्ग है। वे मनुष्य जीवित कहलाने के अधिकारी हैं, जो अपने जीवन को लोकहित के कार्यों में लगाते हैं व उठने से सोने तक सब क्रिया करते हुए ईश्वर से आबद्ध रहते हैं ।

हमें योगानुसार चलना है, चाहे कठिनाइयां कितनी ही क्यों न आयें। हमारी प्रत्येक क्रिया यमनियमानुसार संयमित हो। झूठ छल कपट से अस्त-व्यस्त जीवन न हो, खान-पान में मद्य-मांस न हो, असन्तोष से ग्रस्त न हो। व्यवहार में यमनियमों के बिना योग, ध्यान, धारणा, जप, समाधि सब व्यर्थ हैं ।

ईश्वर के गुणों का कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसके गुणों को मांगना (अपनाना) यह भी क्रियात्मक योग है। ईश्वर की तरह लोक से अप्रभावित रहना, दु:खी न होना। ब्रह्म सम है 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म'| मन के अपने आप में ठहर जाने पर, उसकी वृत्तियों का अनारम्भ होने पर शरीर के दुःखों का अभाव हो जाता है, क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है ।

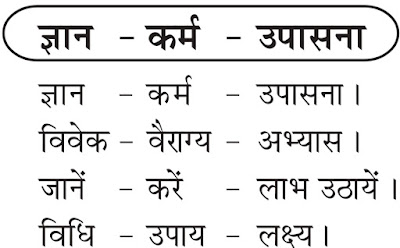

ज्ञान-कर्म-उपासना, विवेक-वैराग्य-अभ्यास और तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान इसमें सब आ गया।

१. तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्योः । (अथर्व. १०/८/४४)

ईश्वर को जानकर व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता ।

२. न च पुनरावर्तते । (छान्दो. ८/१५/१)

जब तक मोक्ष का फल पूरा न हो जावे, तब तक जीव बीच में दु:ख को प्राप्त नहीं होता।

३. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (यजुर्वेद ३१/१८)

उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य जन्म-मरण आदि दु:खों से पार हो सकता है। मुक्ति के लिये और कोई मार्ग नहीं है।

४. रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ॥

(तैत्ति. उप. ब्रह्मा. व. ७)

ईश्वर आनन्द स्वरूप है। यह जीवात्मा उसी आनन्द स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करके आनन्दवान् होता है।

५. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पराऽवरे ॥ (मुण्ड. २/२/८)

उस सर्वव्यापक ईश्वर को योग के द्वारा जान लेने पर हृदय की अविद्यारूपी गांठ कट जाती है, सभी प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं। और भविष्य में किये जा सकने वाले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात् ईश्वर को जान लेने पर व्यक्ति भविष्य में पाप नहीं करता ।

योगाभ्यास न करने वाला व्यक्ति-

ब्रह्मविद्या पूर्ण आत्म-समर्पण करके, श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक प्राप्त की जाती है। सिखाने वाले निपुण हैं यह मानकर केवल भावुकता से आकर नहीं बैठ जायें। वैदिक परम्परा में बिना परीक्षा किये नहीं, परन्तु सत्यासत्य की परीक्षा व निर्णय करके ही गुरु बनाकर विद्या प्राप्त करते हैं।

वैदिक योग विज्ञान को सीखने की पद्धति, प्रक्रिया तथा रीति-ज्ञान-कर्म-उपासना की है।

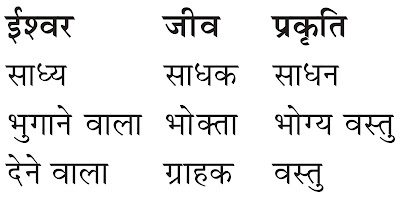

(१) ज्ञान-विज्ञान में ईश्वर क्या है ? हम क्या हैं ? यह संसार क्या है ? यह सिखाया जायेगा। इनके जाने बिना योग में प्रवेश नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में ईश्वर- जीव- प्रकृति को नहीं जानता, वह लौकिक क्षेत्र में भी निष्फल रहता है।

(२) ज्ञान के बाद वैदिक योग में कर्म का विषय आता है। कर्म शुभ- अशुभ, अच्छा-बुरा, मन-वाणी-शरीर से होता है। क्या बुरा और क्या अच्छा यह जानकर बुरे को छोड़ता व अच्छे को करता है। लौकिक उद्देश्यों को लक्ष्य बनाकर कर्म करना 'सकाम कर्म' और ईश्वर प्राप्ति के लिये करना 'निष्काम कर्म' कहाता है। अशुभ को छोड़ शुभ कर्म करने हैं और शुभ कर्मों को भी निष्काम भावना से करना है।

(३) तीसरा भाग है - उपासना। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किस प्रकार करनी चाहिए? उसके क्या-क्या विरोधी हैं ? ईश्वर से उचित सम्बन्ध की स्थापना कैसे हो ? आदि। बिना कृतज्ञता पूर्वक उपासना के ईश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होती। यदि उपासना नहीं करें तो कृतध्नता से कुछ लाभ नहीं होगा।

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' जिससे चित्त की वृत्तियों को रोका जा सके, जिससे मोक्ष-ईश्वर को प्राप्त करें, जिससे सारे दु:खों से छूट जायें उसका नाम योग है। जिसके अनुसार चलने से उपरोक्त बातें प्राप्त नहीं होती वह योग की परिभाषा में नहीं आता। ईश्वर के स्वरूप में मग्न (तल्लीन) होना योग है।

पात्रता - सीखने वाला व्यक्ति पात्र के रूप में अपने को उपस्थित नहीं करता तो उसे यह विद्या नहीं आती। जो मन की एक-एक चेष्टा को दिन भर नियन्त्रित (वश में) नहीं रखता, वह व्यक्त योग विद्या नहीं प्राप्त कर पाता। जिसके अधिकार में (नियन्त्रण में) अपने मन , वाणी, शरीर नहीं, वह इस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक साधक को यह काम स्वयं करना पड़ता है। जो साधक बिना ही किसी के कहे, बिना किसी के डर के स्वभावत: ऐसा ही रहता है वह सफल होता है। जो बार-बार कहने पर भी अपने काम को नहीं करता, इच्छुक भी नहीं होता वरन् लौकिक चेष्टा करता है तो वह सफल नहीं होता। उसको दण्ड देना पड़ता है । फिर भी नहीं सुधरे तो वह ढीठ हो जाता है। जैसे चोर डाकू कारागार में से छूटने पर भी फिर डाका डालते हैं।

साधक को कहा जाता है मत बोलिये, भोजन के समय बातें न करिये फिर भी बोलते ही जाते हैं, नहीं मानते तो पात्र नहीं बनेंगे और निष्फल होगें। अपने व्यवहार को सब के साथ ठीक रखें, फिर योग-विद्या आयेगी, सीखने में सफलता मिलेगी।

(१) 'मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना है'। यह बात योग जिज्ञासु को अपने मन में निश्चय से बिठा लेनी चाहिए। जैसा कि वेदादि सत्य शास्त्रों में लिखा है -

१. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्... (यजुर्वेद ३१/१८)

२. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: । (केनोपनिषद २/५)

३. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । (बृहदारण्यक उपनिषद् २/४/५)

(२) योगाभ्यासी को यम-नियमों का पालन मन, वचन और शरीर से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए।

(३) साधक स्वयं अनुशासन में रहे और अनुशासन बनाये रखने में सहयोग देवे ।

(४) योगाभ्यासी को महरषि व्यासजी के अनुसार यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये के 'नाऽतपस्विनो योगः सिध्यति' अर्थात् बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती।

(५) योग साधक को वेद, दर्शन, उपनिषद्, स्मृति आदि ग्रन्थों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिये। इन आप्त वचनों पर संशय न करे।

(६) योगाभ्यासी को चाहिए कि व्यवहार में वह इतना सावधान रहे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि (दोष) होने ही न दे, यदि कभी हो भी जावे तो उसको वह शीघ्र स्वीकार करे, उसका प्रायश्चित्त करे (दण्ड लेवे) और भविष्य में न होवे ऐसा प्रयास करे।

(७) योगाभ्यासी वाणी का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करे अर्थात् आवश्यक होने पर ही बोले, सत्य ही बोले, सत्य भी मधुर भाषा में बोले और वह भी हितकारी होना चाहिये।

(८) योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिये और अपमान होने पर उसको सहन करना चाहिये, (दु:खी नहीं होना चाहिये)।

(९) योग साधक को अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर की प्राप्ति (साक्षात्कार) के लिये करना चाहिये, न कि सांसारिक सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति के लिये।

(१०)योगाभ्यासी ब्रह्मविद्या (= योगविद्या) को श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास करे।

(११) साधक को चाहिये कि वह योग सम्बन्धी विषयों का ही अध्ययन करे, उन पढ़े हुए विषयों पर ही चर्चा, विचार आदि करे। अन्य सांसारिक विषयों से सम्बन्धित चर्चा न करे।

(१२) योगाभ्यासी को चाहिये कि वह ब्रह्मविद्या के महत्त्व को समझे और इसकी प्राप्ति के लिये स्वयं को पात्र बनाये, जैसे कि जनक आदि राजा थे । राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से निम्न बात कही-

(१३) योगाभ्यासी को चाहिये कि स्वयं कष्ट उठा कर (अपनी सुख-सुविधाओं का परित्याग करके) भी दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयासnकरे ।

(१४) योगाभ्यासी दूसरे के गुणों को ही देखे दोषों को नहीं, और अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं।

(१५) भौतिक वस्तुओं (भोजन, वस्त्र, मकान, यानादि) का प्रयोग शरीर की रक्षा के लिये ही करे, न कि सुख प्राप्ति के लिये ।

(१६)योग साधक को चाहिये कि आवश्यकता न होने पर भोजन न करे तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर भोजनादि का अधिक प्रयोग न करे अर्थात् अपनी रसना आदि इन्द्रियों पर संयम रखे ।

(१७)ईश्वर की शीघ्र प्राप्ति हेतु योगाभ्यासी को चाहिये की ' हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय' (दु:ख, दु:ख का कारण, सुख, सुख का उपाय) इन पदार्थों को अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करे ।

(१८)योगाभ्यासी के मन में योग सम्बन्धी विभिन्न शंकाओं के उपस्थित होने पर, किसी योगनिष्ठ गुरु के पास जाकर, उनसे आज्ञा लेकर प्रेम पूर्वक, जिज्ञासा भाव से शंकाओं का समाधान करना चाहिए, किन्तु किसी के साथ विवादादि नहीं करना चाहिए।

योग के जो विघ्न-विक्षेप (अन्तराय) हैं वे योग के प्रथम स्तर से लेकर अन्तिम दशा तक बाधक बनते रहते हैं।

ये विघ्न चित्त वृत्तियों के साथ ही होते हैं। इन विघ्नों के अभाव होने पर चित्त की वृत्तियाँ (प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति) नहीं होतीं ।

(१) व्याधि - गलत आहार-विहार आदि से धातुओं, वात, पित्त व कफ की विषमता से शरीर में ज्वरादि पीड़ा होना।

(२) स्त्यान - सन्ध्या, उपासना आदि शुभकमों से जानबूझ कर जी चुराना, उन्हें न करना।

(३) संशय - अभ्यासी को तुरन्त फल न मिलने से या धैर्य आदि के अभाव में सन्देह होने लगता है कि अमुक वस्तु है भी अथवा नहीं, जैसे आत्मा अमर है या मर जाता है। द्वधा बनी रहना।

(४) प्रमाद - समाधि के साधन यमादि का यथावत् पालन न करना, भूल जाना, उपेक्षा करना, लापरवाह रहना।

(५) आलस्य - योग साधनों के अनुष्ठान का सामर्थ्य होते हुए भी तमो- गुणादि के प्रभाववश शरीर-मन में भारीपन के कारण उन्हें न करना।

(६) अविरति - तृष्णादि दोषों के कारण सांसारिक विषयों में रुचि बने रहना। अविरति=वैराग्य का अभाव होना ।

(७) भ्रान्ति दर्शन - मिथ्या-उलटा ज्ञान होना, जड़ को चेतन मानना आदि ।

(८) अलब्धभूमिकत्व - समाधि की प्राप्ति न होना ।

(९) अनवस्थितत्व - समाधि प्राप्त होने पर पुनः छूट जाना। समाधि में चित को स्थिर न कर पाना।

इसके उपरान्त पांच उपविघ्न भी हैं जो योग दर्शन १/३१ के अनुसार निम्न प्रकार के हैं -

आधिदैविक- जो दु:ख देव अर्थात् मन व इन्द्रियों की अशान्ति से और प्राकृतिक विपदाओं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति सर्दी-गर्मी से हों ।

(२) दौर्मनस्य - इच्छा की पूर्ति न होने अथवा उसमें बाधा आ जाने पर मन का खिन्न होना।

(३) अङ्गमेजयत्व - आसन सिद्ध न होने से हिलना-डुलना अथवा अन्य करें। रोग के कारण शरीर में कम्पन होना। रोग को औषधि से दूर करें। आसन के अभ्यास से निश्चेष्ट बैठने का अभ्यास करें।(४) (५) श्वास-प्रश्वास- दमादि रोग के कारण श्वास-प्रश्वास का अनियंत्रित रूप से चलना। उपरोक्त विघ्न व उपविघ्न एकाग्रचित्त वाले योगी को नहीं होते।

निवारण - एक तत्त्व ब्रह्म की उपासना तथा उसकी आज्ञा का पालन करने से व्याधि आदि विघ्नों और उनके साथ होने वाले दुःखादि उपविघ्नों की निवृत्ति हो जाती है अथवा होते हुए भी, ईश्वर - प्रणिधान करने वाले योगी को ये विघ्न विक्षिप्त नहीं कर पाते।

प्रसन्न मन एकाग्रता=स्थिरता को प्राप्त होता है । अत: मन की प्रसन्नता के लिये :-

योगविद्या-ब्रह्मविद्या बड़ी सूक्ष्म विद्या है। यह मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। जीवन काल बहुत अल्प है। कल भी रहेगा या नहीं कह नहीं सकते। मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है ? ईश्वर की प्राप्ति करने, ईश्वर को जानने पा लेने में है; और विफलता न जानने में है। मनुष्य जीवन पाकर भी जो ईश्वर को नहीं पाता, वह न तो अपना न अन्यों का भला करता है।

जो भी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना अपनायेगा, उसका लक्ष्य सदा ईश्वर ही बना रहेगा। जब ईश्वर ही लक्ष्य बना रहेगा तो उत्तम कार्य ही करता रहेगा। ऐसा करते-करते एक समय आयेगा कि वह अपने परम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा , भले ही अगले जन्म में हो। ईश्वर बहुत प्रयत्न, तप, त्याग, परिश्रम करने से प्राप्त होता है।

आज प्राय: सभी ने अपना लक्ष्य लौकिक सुख (तीन एषणाओं) को पूर्ण करना बना रखा है। ईश्वर प्राप्ति को आडम्बर-छल-कपट-झूठ समझते हैं। अपने लौकिक जीवन को रूपान्तरित (छोड़) कर यहाँ ब्रह्म -विद्या सीखें। उत्पन्न हो गये, बड़े होकर खाते- पीते, व्यापार करते वृद्ध होकर समाप्त हो गये। यह जीवन केवल इतना ही नहीं है। कुछ काल पहले हम में से कोई नहीं था, कुछ काल बाद कोई नहीं रहेगा । क्या वर्तमान ही सब कुछ है ? क्या खाना-पीना, वस्त्र-मकान बनाने से सभी कामनायें पूर्ण हो जाती हैं? हम आत्माएँ एक चेतन वस्तु, पदार्थ, त्त्व हैं | ये हमारे मन बुद्धि आदि उपकरण-ईश्वर प्रदत्त हैं। बाहर के जल थल, वायु, सूर्य आदि हमारे जीने के साधन हैं, इन साधनों का हम से सम्बन्ध है। इनको लेकर हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्या जीवन में कैसे आये ? कोई भी विद्या-श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से आती है। योगाभ्यास (चित्तवृत्ति निरोध) कहीं अन्य स्थल आकाश-पाताल में नहीं, परन्तु अपने इसी शरीर में अन्तः स्थल में करना है। हमारी कामना नित्य आनन्द को प्राप्त करने से पूर्ण हो जायेगी। कोई भी कितनी ही दुर्लभ वस्तु हो प्रयास करने पर प्राप्त की जा सकती है ।

ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य क्यों हो ? - क्योंकि इसे प्राप्त किये बिना मनुष्य की सब कामनायें पूर्ण नहीं हो पाती। 'सब दुःखों से छूटना और सर्वानन्द की प्राप्ति' यह मनुष्य ही क्या पशु-पक्षी आदि हर प्राणी की इच्छा या लक्ष्य होता है।

परन्तु मनुष्य जाति आज अपना विपरीत लक्ष्य बना चुकी है। पांच इन्द्रियों के भोगों की प्राप्ति के लिये व्यक्ति सब क्रियायें कर रहा है। इन्हीं की पूर्ति के लिये भाई भाई का गला काट रहा है । पति - पत्नी का मूल्य भी धन-सम्पत्ति से आंका जाता है। आप यहाँ आर्यवन में जीवन बदलने के लिये आये हैं। यदि आपने केवल अच्छा सुना व जाना, पर किया नहीं तो समझे ईश्वर और ऋषियों की परम्परा को ठुकरा दिया। समाज में धन-सम्पत्ति के लिये बुरे से बुरे काम किये जाते हैं। निर्दोष को सरेआम मार दिया जाता है। हत्यारे डाकू को सजा पाने पर भी बन्धक के बदले छोड़ दिया जाता है। पर हमें ईश्वर, वेद और ऋषियों की आज्ञा का पालन करना है। मरण-जन्म तो होते रहते हैं। संसार अनादि काल से चला आ रहा है। अनन्त काल तक चलता रहेगा। अपने उलटे आचार-विचार को बदल डालें चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को सदा समक्ष रखें। शुद्ध ज्ञान - कर्म - उपासना से योगी बन कर ईश-साक्षात्कार से ही नित्य आनन्द की प्राप्ति होगी।

कोई भी कार्य रुचि के अनुपात से कठिन और सरल होता है। जिसमें रुचि हो वह सरल, जिसमें रुचि नहीं हो वह कठिन होता है ।

मनु महाराज कहते हैं - चरित्र निर्माण की शिक्षा लेने इस देश में सारे भूगोल के लोग आते थे । वह शिक्षा यह योग विद्या ही है, जिससे मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये आठ योग के अङ्ग हैं । यम-नियम अष्टाङ्ग योग के आधार बिन्दु हैं ।

यम पांच हैं जो "सार्वभौमा महाब्रतम्" कहलाते हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । (योगदर्शन २/३०)

(१) अहिंसा- शरीर, वाणी तथा मन से सब काल में, समस्त प्राणियों के साथ वैरभाव (= द्वेषभाव) छोड़कर प्रेमपूर्वक व्यवहार करना। अहिंसा से अगले सत्यादि चार यम और सभी नियम अहिंसा पर आश्रित और इसकी सिद्धि के लिये हैं।

(२) सत्य - जैसा देखा, सुना, पढ़ा, अनुमान किया हुआ ज्ञान मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण करना। आवश्यकता होने पर सत्य न बोलना (चुप रहना) भी असत्य है। सत्य सब प्राणियों के हित के लिये हो ।

(३) अस्तेय - किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को न तो शरीर से लेना, न लेने के लिये किसी को वाणी से कहना और न ही मन मे लेने की इच्छा करना। तन, मन व धन से किसी पात्र को सहयोग न करना भी चोरी है ।

(४) ब्रह्मचर्य - मन तथा इन्द्रियों पर संयम करके वीर्य आदि शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना तथा ईश्वर की उपासना करना।

(५) अपरिग्रह - हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना।

१. जाति - शरीर (पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य आदि),

२. देश - स्थान विशेष (मन्दिर, तीर्थस्थान इत्यादि)

३. काल - दिवस विशेष (एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि)

४. समय - अपना नियम = सिद्धान्त (अतिथि को माँस खिलाऊँगा, स्वयं

नहीं खाऊँगा इत्यादि)।

ये अहिंसा आदि यम जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित (= सभी अवस्थाओं में पालन करने योग्य) सब प्राणियों के लिये हितकारी महान् कर्त्तव्य हैं। अर्थात् सब प्राणियों के साथ इन यमों का पालन करने से मनुष्य का जीवन महान् बनता है।

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । (योगदर्शन २/३२)

यमों के अनुष्ठान के साथ नियमों का पालन योगाभ्यासी को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, किन्तु यमों के बिना नियमों का पालन करना बाह्य दिखावा मात्र होने से पतन का कारण भी हो सकता है।

(१) शौच- अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ (मनु. ५/९)

अर्थ - जल से शरीर की, सत्य से मन की, विद्या और तप जीवात्मा की और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है।

बाह्य शुद्धि- शरीर, वस्त्र, निवास स्थान और आहार को पवित्र रखना बुद्धिनाशक नशीले मद्य-मांस आदि का त्याग करना।

आन्तरिक शुद्धि- चित्तस्थ मलों को दूर करना अर्थात् ईष्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, रागादि मलों का त्याग कर देना।

(२) संतोष- यथाशक्ति ज्ञान व योग्यता अनुसार उत्तम कर्मों को करना, उससे प्राप्त फल से अधिक की इच्छा न करना। इससे लोभादि की वृत्तियाँ दु:ख नहीं देतीं। सन्तोष पालन से प्राप्त सुख सर्वश्रेष्ठ होता है ।

(३) तप - उत्तम कर्मों के करने में हानि, अपमान, कष्ट, बाधा आदि आने पर भी उस कर्म को न छोड़ना। गर्मी-सदी, सुख-दुःख, भूख-प्यास, मान-अपमान आदि द्वन्द्वों को सहना।

(४) स्वाध्याय - मोक्ष प्राप्ति का उपदेश करने वाले वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन और ओंकारादि पवित्र मंत्रों का जप करना।

(५) ईश्वर प्रणिधान - समस्त साधनों शरीर, धन, मकान, भूमि, सम्पदा, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य आदि ईश्वर का मानकर उसकी आज्ञानुसार कर्म करना तथा उसके फल की इच्छा छोड़ देना। जीवनमुक्त योगी पुरुष चाहे शय्या वा आसन पर स्थित हो, चाहे मार्ग में जा रहा हो, वह ईश्वर प्रणिधान द्वारा स्वस्थ स्वरूप में ही स्थित होता है। उसके समस्त वितर्क-जाल %3 संशय, अज्ञान, हिंसा आदि नष्ट हो गये होते हैं और वह योगी संसार के बीज ( अविद्यादि क्लेशों) तथा उनके संस्कारों का नाश करता हुआ मोक्ष के आनन्द का अधिकारी बन जाता है।

आसन की परिभाषा - उपाय तथा फल -

स्थिरसुखमासनम् ।- योगदर्शन २/४६ । जिस स्थिति में बिना हिले-डुले सुख पूर्वक ईश्वर का ध्यान किया जाता है, उसे आसन कहते हैं।

आसन में प्रयत्न (चेष्टाओं) को रोक देना चाहिये, अनन्त ईश्वर का ध्यान करना चाहिये अर्थात् प्रभु सर्वत्र ठसा-ठस भरा हुआ है यह सुनते हैं, जानते हैं पर मानते-करते नहीं। आसन सिद्धि से भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी

आदि नहीं सतायेंगे, परिणामत: ध्यान भी लगेगा। सरलता से आसन लगने पर चित्त अनन्त आकाश व अनन्त ध्येय में चला जाता है तब योगी को अपना शरीर सम्भालने का ज्ञान नहीं रहता ।

लक्ष्य स्मरण रखें कि मैं इस आसन पर इसलिये बैठा हूँ कि ईश्वर प्राप्ति करूँगा। साथ ही ईश्वर समर्पित रहना। मन-वाणी से हे ईश्वर ! आप सत्-चित् -आनन्द स्वरूप व निराकार हैं। हे भगवान् ! आप की ही उपासना करने योग्य है। ऐसा न मानें कि वह कहीं अन्यत्र रहता है। ईश्वर को सर्वत्र सर्वव्यापक मानना। साधक जब ध्यान में बैठता है तब ईश्वर को कहीं अन्यत्र बाहर या अन्दर शरीर में खोजने लगता है। यह दोनों जगह गलत हैं। जहाँ जानता है कि मैं हूँ, यह आत्मा की अनुभूति जहाँ मैं हूँ वही ईश्वर है। वहीं ईश्वर को सीधे संबोधित करे "मैं क्लेश-वासना आदि सहित हूँ, आप इनसे रहित पुरुष विशेष हैं। में अल्पज्ञ, कर्म करने में स्वतन्त्र, पर फल भोगने में परतन्त्र हूँ। आप सच्चिदानन्द हैं, आपका नाम प्रणव: ओ३म् है।"

प्राणायाम की परिभाषा-

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः । (योगदर्शन २/४९)

उस उपर्युक्त आसन के सिद्ध होने पर विधि पूर्वक, विचार से यथाशक्ति श्वास-प्रश्वास की गति रोकने की जो क्रिया है उसका नाम प्राणायाम है।

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः। और बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:। (योगदर्शन २/५०-५१) यह प्राणायाम चार प्रकार का होता है। बाह्य, आभ्यन्तर, स्तम्भवृत्ति और बाह्य आभ्यन्तर विषयाक्षेपी।

लाभ - ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् । (योगदर्शन २/५२)

प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश (ज्ञान) को ढकनेवाला आच्छादन नष्ट जाता है और 'धारणासु च योग्यता मनस:' (योगदर्शन २/५३) मस्तक, नासिका आदि स्थानों पर मन को रोकने की योग्यता बढ़ जाती है । प्राणायाम करने से एक तो चित्तस्थ अशुद्धि का नाश और दूसरे मन के एकाग्र करने में पर्याप्त सहायता मिलती है । जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणायाम से मनादि इन्द्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम से अनेक लाभ हैं।

(१) प्राण के वश में होने पर मन स्वत: वश में हो जाता है। (२) आयु की वृद्धि होती है। (३) शारीरिक बल, वीर्य, पराक्रमादि बढ़ते हैं। (४) शारीरिक मानसिक उन्नति होती है। (५) बुरे विचार नष्ट होते हैं। (६) रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ होता है। (७) चित्त का मल दूर होकर मुक्ति तक ज्ञान बढ़ता जाता है। (८) मन आदि इन्द्रियों पर वशित्व होता है, मन एकाग्र होता है। (९) बुद्धि बढ़ती है। (१०) छाती की पेशियाँ मजबूत होती हैं। (११) अन्त:करण में विषय-भोग की वासना का नाश होता है। (१२) हित-अहित को पहचानने की योग्यता बढ़ती है। (१३) भूख बढ़ती है। (१४) ब्रह्मचर्य का पालन होता है । (१५) आलस्य दूर होकर शरीर हलका, स्फूर्ति वाला होता है। (१६) चञ्चलता का अभाव, शान्ति और धर्म में प्रवृत्ति होती है ।

अर्थात् इन्द्रियाँ शान्त होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं, इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है।

प्रत्याहार की सिद्धि होने से योगाभ्यासी का इन्द्रियों पर सर्वोत्कृष्ट वशीकरण (= अच्छा नियंत्रण) हो जाता है। वह अपने मन को जहां और जिस विषय में लगाना चाहता है, लगा लेता है, तथा जिस विषय से हटाना

चाहता है, हटा लेता है।

योग के आठ अङ्गों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार योग के बहिरङ्ग साधन हैं तो धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के अन्तरङ्ग साधन हैं।

धारणा की परिभाषा - देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ योगदर्शन ३/१ ॥

मस्तक, नासिका, कण्ठ, नाभि, हृदय आदि किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करना 'धारणा' है। ईश्वर विषयक ज्ञान को लगातार बनाये रखना बीच में किसी अन्य विषय को न आने देना 'ध्यान' है | ईश्वर की गवेषणा-खोज करना (ढूँढ़ना) ध्यान है।

ध्यान की परिभाषा - (१) तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ।। योगदर्शन ३/२ ॥

धारणा वाले स्थान पर मन को स्थिर करके, ईश्वर की खोज सम्बन्धी ज्ञान का लगातार बने रहना ध्यान है।

(२) ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ सांख्य ६/२५ ॥ मन में सांसारिक विषयों का न रहना तथा ईश्वर का चिन्तन होते रहना ध्यान है।

(३) रागोपहतिध्ध्यानम् ॥ सांख्य ३/३० ॥ सांसारिक विषयों के प्रति राग का नष्ट हो जाना तथा ईश्वर का चिन्तन करते रहना ध्यान है।

प्रश्न- ध्यान किसका नहीं होता ?

केवल शब्दज्ञान रखकर व्यक्ति क्रियारूप नहीं देता तो मिथ्या अभिमान होगा, वह भी 'अहं ब्रह्मास्मि' मानने वालों की भांति कोरा रहेगा। व्यवहार और उपासना काल में हमारे सारे सम्बन्ध ईश्वर से जुड़े रहने चाहिये।

ध्यान के लिये प्रसन्नता - ध्यान के लिये मन की प्रसन्नता जरूरी है। खिन्नता, क्षोभ, राग, द्वेष आदि रहित मन ही ध्यान में लगता है। परिवार में कोई हानिकारक घटना हो गई। तो खिन्नता-क्षोभ गया। भोजन बांटने वाला एक, दो व तीसरी बार भी निकल गया पर हमें नहीं दिया तो मन में खिन्नता आ गई। परन्तु साधक सावधान रहें, विपरीत भावना जागने पर मन को खिन्न न होने दें। शरीर में सामान्य पीड़ा हो तो भी पुरुषार्थी साधक मन लगा सकेगा। साधक को सदा सावधान रहना पड़ता है। उस ड्राईवर की भाँति जो गंगोत्री जमनोत्री मार्ग पर चलता है, पलक झपकते ही क्षण भर भी असावधानी बरते तो खाई में जा गिरे। पढ़ते-लिखते, जानते होते हुए भी जो व्यवहार में प्रेम से नहीं रह पाते वे दु:खी रहते हैं। खिन्नता न लाकर सन्तोष का प्रयोग करना पड़ता है। उसे कोई चीज मिले न मिले उसकी अवस्था शान्त रहती है। एक तो मित्र खाना न खिलाये तो भूख का दुःख, फिर क्यों न खिलाया यह मानसिक दुःख स्वयं पैदा करता है। वृत्ति निरोध से दुःख दूर किया जा सकता है।

चित की प्रसन्नता के लिये जब व्यवहार में प्रवृत्त हो तो इस प्रकार व्यवहार रखें।

सुखी (= साधन सम्पन्न) व्यक्तियों के साथ मित्रता, दु:खी लोगों के प्रति दया, पुण्यात्माओं (धार्मिक, विद्वान्, परोपकारी लोगों) को देखकर प्रसन्न होना और पापियों के प्रति उपेक्षा (न राग न द्वेष) की भावना (= व्यवहार) करने से योगाभ्यासी का मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन एकाग्रता=स्थिरता को प्राप्त होता हैं।

ध्यान के लिये स्थिति (आसन) - आसनासीन होकर ही ध्यान करें। ब्रह्मोपासना आसन से ही सम्भव है। शयान को आलस्य (नीन्द) घेर लेता है। खड़ा श्रान्त हो जाता है। चलता हुआ चञ्चल होता है। जहाँ शान्त-एकान्त स्थल हो वहाँ आसन लगायें। अचल रहने से ही ध्यान निष्पन्न होता है। हिलने-डुलने से मन डुल जाता है।

ध्यान के लिये मनोनियंत्रण - भले ही लौकिक व्यक्ति के मन में कोई विचार आये कोई विचार जाये, परन्तु योगाभ्यासी को अपना मन नियन्त्रण में रखना पड़ता है। जैसे कुशल सेनाध्यक्ष युद्ध में सतत निरीक्षण करके किसी शत्रु को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता। इसी प्रकार योगाभ्यासी की आंखें उसके नियंत्रण में रहती हैं, वे चाहे जो नहीं देख सकतीं। वह आंख को ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही देखने देता है विरुद्ध नहीं। वह द्वेष दृष्टि से नहीं प्यार की दृष्टि से देखता है जैसे ईश्वर सब प्राणियों को देखता है या अभ्यासी स्वयं अपने को प्यार की दृष्टि से देखता है ।

जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसकी स्थिति विचित्र, बहुत ऊँची होती है। सामान्य व्यवहार से अलग। जिससे अपना मन मुटाव है, ध्यान अवस्था में उस व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उस समय उससे ईष्ष्या समाप्त हो जाती है। एक उद्देश्य को दृढ़ बनाने के लिये आधा घण्टा विचार करें, ताकि संशय मिट सके। संशयात्मक ज्ञान ईश्वर में प्रीति नहीं होने देता।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥

यह परमात्मतत्त्व न केवल प्रवचनों से प्राप्त होता है, न केवल मेधाबुद्धि के उपार्जन से ही और न केवल बहुत कुछ सुनने से। जो आचरण के साथ साथ हृदय के अन्तस्थल में उसे ढूंढ़ता है वही उसे प्राप्त करता है और वह परमात्मा अपनी महिमा का प्रकाशन अपने उस अनुरागी भक्त के समक्ष करता है।ईश्वरोपासना - योगाभ्यास की पद्धति - जिससे ईश्वर के ही आनन्द स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं। जब जब मनुष्य लोग ईश्वर की उपासना करना चाहें, तब-तब इच्छा के अनुकूल एकान्त स्थान में बैठकर अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करें, तथा सब इन्द्रिय और मन को सच्चिदानन्द आदि लक्षण वाले अन्तर्यामी अर्थात् सब में व्यापक और न्यायकारी आत्मा की ओर अच्छे प्रकार से लगाकर सम्यक् चिन्तन करके उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें। फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना को बारम्बार करके अपने आत्मा को भली -भाँति से उसमें लगा दें।

महर्षि दयानन्द

कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, हठयोग, राजयोग, सहजयोग, मन्त्रयोग आदि कोई भिन्न योग नहीं हैं। अलग अलग योगांगों का क्रमश: अभ्यास करने से नहीं परन्तु पतञ्जलि ऋषि द्वारा बताये अष्टांग योग का साथ-साथ अनुष्ठान करने से दु:खों का अत्यन्त अभाव और परमानन्द की प्राप्ति होती है। इन सब योगांगों का उद्देश्य यह है कि परमात्मा के साथ जो नित्य योग है अर्थात् नित्य सम्बन्ध है उसकी जागृति हो जाये ।निष्काम कर्म (कर्मयोग) उसको कहते हैं जिसमें कर्म संसार की प्राप्ति के लिये न हो कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो जाये ।

दूरी के तीन प्रकार - स्थान, समय और ज्ञान, तीन प्रकार की दूरी होती है। ईश्वर सर्वव्यापक व नित्य होने से स्थान और समय से तो सदा जीवात्मा से मिला हुआ है परन्तु ज्ञान की दृष्टि से दूरी जब समाप्त हो जाती है तब कहते हैं - ज्योति से ज्योति मिल गई । यह ज्योति कोई भौतिक प्रकाश नहीं। यदि सूर्य जैसा भौतिक प्रकाश प्रभु का (में ) है तो कहीं भी और कभी भी अन्धेरा न हो। यह प्रकाश ज्ञान का प्रकाश होता है। जैसे जब विद्यार्थी की समझ में कोई प्रश्न आ जाये तो कहता है हाँ अब मेरी बुद्धि में प्रकाश (चान्दनी सी) हो गया, सवाल समझ गया अर्थात् ज्ञान हो गया। परमात्मा अपनी तरफ से दूर नहीं, जीवात्मा ही उससे विमुख हो जाता है। सम्मुख होने पर ईश्वर सब जगह, सब समय, सब वस्तुओं में और सब जीवों में है ।

परमात्मा पापी से पापी, दुराचारी के भी उतने ही पास है जितना संत महात्मा, जीवनमुक्त, तत्त्वज्ञ, भगवत्प्रेमी आदि के निकट है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिये अष्टांग योग का अनुष्ठान करें ।

इस सर्वोपकारी सत्य शाश्वत सुख के देने वाले योगशास्त्र को महर्षि पतञ्जलि ने चार भागों में विभक्त किया है जिसे पाद कहते हैं।

(१) पहले पाद में योग के लक्षण-मनोनिग्रह- चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय लिखे हैं। सो समाधिपाद है । इसमें ५१ सूत्र हैं ।

(२) दूसरे पाद में अष्टांग योग का वर्णन और शम- दम आदि योग के साधनों का विस्तार से वर्णन । सो साधनपाद है। इसमें ५५ सूत्र हैं।

(३) इसमें योग साधना के गौण फल वाक् सिद्धि और अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति का वर्णन है । सो विभूतिपाद है। इसमें ५५ सूत्र हें ।

(४) चतुर्थ पाद में योग के प्रधान फल मोक्ष का वर्णन है इस कारण इसका नाम कैवल्यपाद है। इसमें ३४ सूत्र हैं।

क्रियात्मक योग

क्रियात्मक योग

ब्रह्मविद्या-योगविज्ञान यह ऋषियों की मानव समाज को अर्पित अनुपम भेंट है। वह योग विज्ञान ईश्वरोपासना और व्यवहार में ईश्वर की आज्ञापालन (निष्काम कर्म) करने से प्राप्त होता है।

जिसमें क्रियाओं की प्रधानता हो वह क्रियात्मक योग है। ऐसा नहीं कि व्यावहारिक दैनिक जीवन में चाहे कुछ भी उलटे सीधे काम करते रहें और प्रात: सायं दो समय सन्ध्या के मंत्र मन में बोल लिये तो हो गया

योगाभ्यास। यह योग नहीं।

वैदिक जीवन जीने की शैली ही वह क्रियात्मक योग है जिसमें उठने जागने से सोने तक नियमित दिनचर्या हो। क्रिया की अधिकता वाले इस प्रकार के योग अभ्यास में दिन भर के क्रिया-कलाप करते हुए ईश्वर को सम्मुख रखते हुए ईश्वर से सम्बन्ध बनाये रखना। आठ अंगो का पालन व्यवहार में लाना। उठते ही ईश्वर की गोद में बैठने का अनुभव करना। दिन भर उससे जुड़े रहना। उठते-बैठते, खाते-पीते, व्यवसाय, सेवा, कर्त्तव्य कर्म करते हुए योग के यम-नियमों का पालन करते हुए जीवन जीना ईश्वरीय आज्ञानुसार अपने आपको दिव्य मानव में परिवर्तित करना है। क्रियात्मक जीवन ही योगी का जीवन है। वेदविहित शुभ कर्मों का करना ही निवृत्ति मार्ग है। वे मनुष्य जीवित कहलाने के अधिकारी हैं, जो अपने जीवन को लोकहित के कार्यों में लगाते हैं व उठने से सोने तक सब क्रिया करते हुए ईश्वर से आबद्ध रहते हैं ।

हमें योगानुसार चलना है, चाहे कठिनाइयां कितनी ही क्यों न आयें। हमारी प्रत्येक क्रिया यमनियमानुसार संयमित हो। झूठ छल कपट से अस्त-व्यस्त जीवन न हो, खान-पान में मद्य-मांस न हो, असन्तोष से ग्रस्त न हो। व्यवहार में यमनियमों के बिना योग, ध्यान, धारणा, जप, समाधि सब व्यर्थ हैं ।

ईश्वर के गुणों का कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसके गुणों को मांगना (अपनाना) यह भी क्रियात्मक योग है। ईश्वर की तरह लोक से अप्रभावित रहना, दु:खी न होना। ब्रह्म सम है 'निर्दोषं हि समं ब्रह्म'| मन के अपने आप में ठहर जाने पर, उसकी वृत्तियों का अनारम्भ होने पर शरीर के दुःखों का अभाव हो जाता है, क्लेशों की निवृत्ति हो जाती है ।

ज्ञान-कर्म-उपासना, विवेक-वैराग्य-अभ्यास और तप-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधान इसमें सब आ गया।

योगाभ्यास का महत्त्व एवं लाभ

योगाभ्यास का महत्त्व एवं लाभ

- १. मेधा बुद्धि की प्राप्ति ।

- २. तीव्र स्मृति की प्राप्ति ।

- ३. एकाग्रता की प्राप्ति ।

- ४. मनादि इन्द्रियों पर नियन्त्रण होना।

- ५. कुसंस्कारों का नाश व सुसंस्कारों का उदय होना ।

- ६. 'मैं कौन हूँ' इस का ज्ञान होना।

- ७. शान्त, प्रसन्न, सन्तुष्ट व निर्भय होना।

- ८. निष्काम कत्त्ता बनना ।

- ९. जीवन के परम लक्ष्य का परिज्ञान होना।

- १०. कष्ट सह कर आदर्श पर आरूढ़ रह सकने में समर्थ होना ।

- ११. आत्मसाक्षात्कार होना व जीवनमुक्त बनना ।

- १२. ब्रह्मानन्द की प्राप्ति।

योग का फल

योग का फल

१. तमेव विद्वान् न बिभाय मृत्योः । (अथर्व. १०/८/४४)

ईश्वर को जानकर व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता ।

२. न च पुनरावर्तते । (छान्दो. ८/१५/१)

जब तक मोक्ष का फल पूरा न हो जावे, तब तक जीव बीच में दु:ख को प्राप्त नहीं होता।

३. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (यजुर्वेद ३१/१८)

उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर को जानकर ही मनुष्य जन्म-मरण आदि दु:खों से पार हो सकता है। मुक्ति के लिये और कोई मार्ग नहीं है।

४. रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ॥

(तैत्ति. उप. ब्रह्मा. व. ७)

ईश्वर आनन्द स्वरूप है। यह जीवात्मा उसी आनन्द स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करके आनन्दवान् होता है।

५. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पराऽवरे ॥ (मुण्ड. २/२/८)

उस सर्वव्यापक ईश्वर को योग के द्वारा जान लेने पर हृदय की अविद्यारूपी गांठ कट जाती है, सभी प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं। और भविष्य में किये जा सकने वाले पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात् ईश्वर को जान लेने पर व्यक्ति भविष्य में पाप नहीं करता ।

योगाभ्यास न करने से हानियाँ

योगाभ्यास न करने से हानियाँ

योगाभ्यास न करने वाला व्यक्ति-

- १. अपने व्यवहार से अन्यों को दुःखी करता है।

- २. कृतघ्न और महामूर्ख होता है ।

- ३. मन इन्द्रियों का दास होता है।

- ४. वेद व ऋषियों की सूक्ष्म बातों (विषयों) को समझने में असमर्थ होता है।

- ५. रोग, वियोग, अपमान, अन्याय, हानि, विश्वासघात, मृत्यु आदि से होने वाले दुःखों को सहन नहीं कर सकता।

- ६. काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से सम्बन्धत कुसंस्कारों को नष्ट नहीं कर पाता और सुसंस्कारों की वृद्धि नहीं कर पाता।

- ७. समस्याओं का ठीक समाधान नहीं कर सकता।

- ८. समाधि से उपलब्ध होने वाले ईश्वरीय गुण विशेष ज्ञान, बल, आनन्द, निर्भयता, स्वतन्त्रता आदि से वंचित रहता है।

- ९. जीवन के मुख्य लक्ष्य-समस्त दु:खों से छूटकर स्थायी सुख (नित्य आनन्द) को प्राप्त नहीं कर सकता है।

योग में प्रवेश व पात्रता

योग में प्रवेश व पात्रता

ब्रह्मविद्या पूर्ण आत्म-समर्पण करके, श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक प्राप्त की जाती है। सिखाने वाले निपुण हैं यह मानकर केवल भावुकता से आकर नहीं बैठ जायें। वैदिक परम्परा में बिना परीक्षा किये नहीं, परन्तु सत्यासत्य की परीक्षा व निर्णय करके ही गुरु बनाकर विद्या प्राप्त करते हैं।

वैदिक योग विज्ञान को सीखने की पद्धति, प्रक्रिया तथा रीति-ज्ञान-कर्म-उपासना की है।

(१) ज्ञान-विज्ञान में ईश्वर क्या है ? हम क्या हैं ? यह संसार क्या है ? यह सिखाया जायेगा। इनके जाने बिना योग में प्रवेश नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में ईश्वर- जीव- प्रकृति को नहीं जानता, वह लौकिक क्षेत्र में भी निष्फल रहता है।

(२) ज्ञान के बाद वैदिक योग में कर्म का विषय आता है। कर्म शुभ- अशुभ, अच्छा-बुरा, मन-वाणी-शरीर से होता है। क्या बुरा और क्या अच्छा यह जानकर बुरे को छोड़ता व अच्छे को करता है। लौकिक उद्देश्यों को लक्ष्य बनाकर कर्म करना 'सकाम कर्म' और ईश्वर प्राप्ति के लिये करना 'निष्काम कर्म' कहाता है। अशुभ को छोड़ शुभ कर्म करने हैं और शुभ कर्मों को भी निष्काम भावना से करना है।

(३) तीसरा भाग है - उपासना। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किस प्रकार करनी चाहिए? उसके क्या-क्या विरोधी हैं ? ईश्वर से उचित सम्बन्ध की स्थापना कैसे हो ? आदि। बिना कृतज्ञता पूर्वक उपासना के ईश्वर की सहायता प्राप्त नहीं होती। यदि उपासना नहीं करें तो कृतध्नता से कुछ लाभ नहीं होगा।

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' जिससे चित्त की वृत्तियों को रोका जा सके, जिससे मोक्ष-ईश्वर को प्राप्त करें, जिससे सारे दु:खों से छूट जायें उसका नाम योग है। जिसके अनुसार चलने से उपरोक्त बातें प्राप्त नहीं होती वह योग की परिभाषा में नहीं आता। ईश्वर के स्वरूप में मग्न (तल्लीन) होना योग है।

पात्रता - सीखने वाला व्यक्ति पात्र के रूप में अपने को उपस्थित नहीं करता तो उसे यह विद्या नहीं आती। जो मन की एक-एक चेष्टा को दिन भर नियन्त्रित (वश में) नहीं रखता, वह व्यक्त योग विद्या नहीं प्राप्त कर पाता। जिसके अधिकार में (नियन्त्रण में) अपने मन , वाणी, शरीर नहीं, वह इस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्येक साधक को यह काम स्वयं करना पड़ता है। जो साधक बिना ही किसी के कहे, बिना किसी के डर के स्वभावत: ऐसा ही रहता है वह सफल होता है। जो बार-बार कहने पर भी अपने काम को नहीं करता, इच्छुक भी नहीं होता वरन् लौकिक चेष्टा करता है तो वह सफल नहीं होता। उसको दण्ड देना पड़ता है । फिर भी नहीं सुधरे तो वह ढीठ हो जाता है। जैसे चोर डाकू कारागार में से छूटने पर भी फिर डाका डालते हैं।

साधक को कहा जाता है मत बोलिये, भोजन के समय बातें न करिये फिर भी बोलते ही जाते हैं, नहीं मानते तो पात्र नहीं बनेंगे और निष्फल होगें। अपने व्यवहार को सब के साथ ठीक रखें, फिर योग-विद्या आयेगी, सीखने में सफलता मिलेगी।

योग जिज्ञासु के आवश्यक कर्त्तव्य

योग जिज्ञासु के आवश्यक कर्त्तव्य

(१) 'मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना है'। यह बात योग जिज्ञासु को अपने मन में निश्चय से बिठा लेनी चाहिए। जैसा कि वेदादि सत्य शास्त्रों में लिखा है -

१. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्... (यजुर्वेद ३१/१८)

२. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: । (केनोपनिषद २/५)

३. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । (बृहदारण्यक उपनिषद् २/४/५)

(२) योगाभ्यासी को यम-नियमों का पालन मन, वचन और शरीर से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए।

(३) साधक स्वयं अनुशासन में रहे और अनुशासन बनाये रखने में सहयोग देवे ।

(४) योगाभ्यासी को महरषि व्यासजी के अनुसार यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये के 'नाऽतपस्विनो योगः सिध्यति' अर्थात् बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती।

(५) योग साधक को वेद, दर्शन, उपनिषद्, स्मृति आदि ग्रन्थों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिये। इन आप्त वचनों पर संशय न करे।

(६) योगाभ्यासी को चाहिए कि व्यवहार में वह इतना सावधान रहे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि (दोष) होने ही न दे, यदि कभी हो भी जावे तो उसको वह शीघ्र स्वीकार करे, उसका प्रायश्चित्त करे (दण्ड लेवे) और भविष्य में न होवे ऐसा प्रयास करे।

(७) योगाभ्यासी वाणी का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करे अर्थात् आवश्यक होने पर ही बोले, सत्य ही बोले, सत्य भी मधुर भाषा में बोले और वह भी हितकारी होना चाहिये।

(८) योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिये और अपमान होने पर उसको सहन करना चाहिये, (दु:खी नहीं होना चाहिये)।

(९) योग साधक को अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर की प्राप्ति (साक्षात्कार) के लिये करना चाहिये, न कि सांसारिक सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति के लिये।

(१०)योगाभ्यासी ब्रह्मविद्या (= योगविद्या) को श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास करे।

(११) साधक को चाहिये कि वह योग सम्बन्धी विषयों का ही अध्ययन करे, उन पढ़े हुए विषयों पर ही चर्चा, विचार आदि करे। अन्य सांसारिक विषयों से सम्बन्धित चर्चा न करे।

(१२) योगाभ्यासी को चाहिये कि वह ब्रह्मविद्या के महत्त्व को समझे और इसकी प्राप्ति के लिये स्वयं को पात्र बनाये, जैसे कि जनक आदि राजा थे । राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से निम्न बात कही-

'सोऽहं भगवते विदेहान् ददामि माञ्चापि सह दास्यायेति'

हे याज्ञवल्क्य ! मैं आपको अपना सम्पूर्ण विदेह राज्य भेंट करता हूँ और स्वयं को भी आपके आदेश का पालन करने के लिये समर्पित करता हूँ।

(बृ.उप.४/४/२३)

(१३) योगाभ्यासी को चाहिये कि स्वयं कष्ट उठा कर (अपनी सुख-सुविधाओं का परित्याग करके) भी दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयासnकरे ।

(१४) योगाभ्यासी दूसरे के गुणों को ही देखे दोषों को नहीं, और अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं।

(१५) भौतिक वस्तुओं (भोजन, वस्त्र, मकान, यानादि) का प्रयोग शरीर की रक्षा के लिये ही करे, न कि सुख प्राप्ति के लिये ।

(१६)योग साधक को चाहिये कि आवश्यकता न होने पर भोजन न करे तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर भोजनादि का अधिक प्रयोग न करे अर्थात् अपनी रसना आदि इन्द्रियों पर संयम रखे ।

(१७)ईश्वर की शीघ्र प्राप्ति हेतु योगाभ्यासी को चाहिये की ' हेय, हेयहेतु, हान, हानोपाय' (दु:ख, दु:ख का कारण, सुख, सुख का उपाय) इन पदार्थों को अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करे ।

(१८)योगाभ्यासी के मन में योग सम्बन्धी विभिन्न शंकाओं के उपस्थित होने पर, किसी योगनिष्ठ गुरु के पास जाकर, उनसे आज्ञा लेकर प्रेम पूर्वक, जिज्ञासा भाव से शंकाओं का समाधान करना चाहिए, किन्तु किसी के साथ विवादादि नहीं करना चाहिए।

योग के विघ्न-उपविघ्न

योग के विघ्न-उपविघ्न

योग के जो विघ्न-विक्षेप (अन्तराय) हैं वे योग के प्रथम स्तर से लेकर अन्तिम दशा तक बाधक बनते रहते हैं।

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वा-

नवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ।

(योगदर्शन १/३०)

(व्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमाद आलस्य-अविरति-भ्रान्तिदर्शन-अलब्धभूमिकत्व-अनवस्थितत्वानि) ये नौ (चित्तविक्षेपा:) चित्त की एकाग्रता को भंग करने वाले हैं (ते) वे (अन्तरायाः) योग के बाधक=शत्रु हैं।ये विघ्न चित्त वृत्तियों के साथ ही होते हैं। इन विघ्नों के अभाव होने पर चित्त की वृत्तियाँ (प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति) नहीं होतीं ।

(१) व्याधि - गलत आहार-विहार आदि से धातुओं, वात, पित्त व कफ की विषमता से शरीर में ज्वरादि पीड़ा होना।

(२) स्त्यान - सन्ध्या, उपासना आदि शुभकमों से जानबूझ कर जी चुराना, उन्हें न करना।

(३) संशय - अभ्यासी को तुरन्त फल न मिलने से या धैर्य आदि के अभाव में सन्देह होने लगता है कि अमुक वस्तु है भी अथवा नहीं, जैसे आत्मा अमर है या मर जाता है। द्वधा बनी रहना।

(४) प्रमाद - समाधि के साधन यमादि का यथावत् पालन न करना, भूल जाना, उपेक्षा करना, लापरवाह रहना।

(५) आलस्य - योग साधनों के अनुष्ठान का सामर्थ्य होते हुए भी तमो- गुणादि के प्रभाववश शरीर-मन में भारीपन के कारण उन्हें न करना।

(६) अविरति - तृष्णादि दोषों के कारण सांसारिक विषयों में रुचि बने रहना। अविरति=वैराग्य का अभाव होना ।

(७) भ्रान्ति दर्शन - मिथ्या-उलटा ज्ञान होना, जड़ को चेतन मानना आदि ।

(८) अलब्धभूमिकत्व - समाधि की प्राप्ति न होना ।

(९) अनवस्थितत्व - समाधि प्राप्त होने पर पुनः छूट जाना। समाधि में चित को स्थिर न कर पाना।

इसके उपरान्त पांच उपविघ्न भी हैं जो योग दर्शन १/३१ के अनुसार निम्न प्रकार के हैं -

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः ।

(योगदर्शन १/३१)

(१) दुःख - जिससे पीड़ित होकर प्राणी उसके नाश के लिये प्रयत्न करते हैं उसे दु:ख कहते हैं। वे तीन प्रकार के हैं। आध्यात्मिक- शारीरिक रोग ज्वरादि और मानसिक रोग राग द्वेषादि से होने वाले दुःख। आधिभौतिक- प्राणी समूह से प्राप्त होने वाले। जैसे शत्रुओं, सिंह, व्याघ्र, सर्प, मच्छरादि से होने वाले दुःख ।आधिदैविक- जो दु:ख देव अर्थात् मन व इन्द्रियों की अशान्ति से और प्राकृतिक विपदाओं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति सर्दी-गर्मी से हों ।

(२) दौर्मनस्य - इच्छा की पूर्ति न होने अथवा उसमें बाधा आ जाने पर मन का खिन्न होना।

(३) अङ्गमेजयत्व - आसन सिद्ध न होने से हिलना-डुलना अथवा अन्य करें। रोग के कारण शरीर में कम्पन होना। रोग को औषधि से दूर करें। आसन के अभ्यास से निश्चेष्ट बैठने का अभ्यास करें।(४) (५) श्वास-प्रश्वास- दमादि रोग के कारण श्वास-प्रश्वास का अनियंत्रित रूप से चलना। उपरोक्त विघ्न व उपविघ्न एकाग्रचित्त वाले योगी को नहीं होते।

निवारण - एक तत्त्व ब्रह्म की उपासना तथा उसकी आज्ञा का पालन करने से व्याधि आदि विघ्नों और उनके साथ होने वाले दुःखादि उपविघ्नों की निवृत्ति हो जाती है अथवा होते हुए भी, ईश्वर - प्रणिधान करने वाले योगी को ये विघ्न विक्षिप्त नहीं कर पाते।

प्रसन्न मन एकाग्रता=स्थिरता को प्राप्त होता है । अत: मन की प्रसन्नता के लिये :-

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां

भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।

अर्थात् सुखी (साधन सम्पन्न) व्यक्तियों के साथ मित्रता, दुःखी लोगों के प्रति दया, पुण्यात्माओं (धार्मिक, विद्वान्, परोपकारी लोगों) को देखकर प्रसन्न होना और पापियों के प्रति उपेक्षा (न राग, न द्वेष) की भावना (व्यवहार) करने से योगाभ्यासी का मन प्रसन्न रहता है।

(योगदर्शन १/३३)

मानव जीवन का चरम लक्ष्य

मानव जीवन का चरम लक्ष्य

योगविद्या-ब्रह्मविद्या बड़ी सूक्ष्म विद्या है। यह मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है। जीवन काल बहुत अल्प है। कल भी रहेगा या नहीं कह नहीं सकते। मनुष्य जीवन की सफलता किसमें है ? ईश्वर की प्राप्ति करने, ईश्वर को जानने पा लेने में है; और विफलता न जानने में है। मनुष्य जीवन पाकर भी जो ईश्वर को नहीं पाता, वह न तो अपना न अन्यों का भला करता है।

जो भी व्यक्ति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना अपनायेगा, उसका लक्ष्य सदा ईश्वर ही बना रहेगा। जब ईश्वर ही लक्ष्य बना रहेगा तो उत्तम कार्य ही करता रहेगा। ऐसा करते-करते एक समय आयेगा कि वह अपने परम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति कर लेगा , भले ही अगले जन्म में हो। ईश्वर बहुत प्रयत्न, तप, त्याग, परिश्रम करने से प्राप्त होता है।

आज प्राय: सभी ने अपना लक्ष्य लौकिक सुख (तीन एषणाओं) को पूर्ण करना बना रखा है। ईश्वर प्राप्ति को आडम्बर-छल-कपट-झूठ समझते हैं। अपने लौकिक जीवन को रूपान्तरित (छोड़) कर यहाँ ब्रह्म -विद्या सीखें। उत्पन्न हो गये, बड़े होकर खाते- पीते, व्यापार करते वृद्ध होकर समाप्त हो गये। यह जीवन केवल इतना ही नहीं है। कुछ काल पहले हम में से कोई नहीं था, कुछ काल बाद कोई नहीं रहेगा । क्या वर्तमान ही सब कुछ है ? क्या खाना-पीना, वस्त्र-मकान बनाने से सभी कामनायें पूर्ण हो जाती हैं? हम आत्माएँ एक चेतन वस्तु, पदार्थ, त्त्व हैं | ये हमारे मन बुद्धि आदि उपकरण-ईश्वर प्रदत्त हैं। बाहर के जल थल, वायु, सूर्य आदि हमारे जीने के साधन हैं, इन साधनों का हम से सम्बन्ध है। इनको लेकर हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। यह विद्या जीवन में कैसे आये ? कोई भी विद्या-श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से आती है। योगाभ्यास (चित्तवृत्ति निरोध) कहीं अन्य स्थल आकाश-पाताल में नहीं, परन्तु अपने इसी शरीर में अन्तः स्थल में करना है। हमारी कामना नित्य आनन्द को प्राप्त करने से पूर्ण हो जायेगी। कोई भी कितनी ही दुर्लभ वस्तु हो प्रयास करने पर प्राप्त की जा सकती है ।

ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य क्यों हो ? - क्योंकि इसे प्राप्त किये बिना मनुष्य की सब कामनायें पूर्ण नहीं हो पाती। 'सब दुःखों से छूटना और सर्वानन्द की प्राप्ति' यह मनुष्य ही क्या पशु-पक्षी आदि हर प्राणी की इच्छा या लक्ष्य होता है।

परन्तु मनुष्य जाति आज अपना विपरीत लक्ष्य बना चुकी है। पांच इन्द्रियों के भोगों की प्राप्ति के लिये व्यक्ति सब क्रियायें कर रहा है। इन्हीं की पूर्ति के लिये भाई भाई का गला काट रहा है । पति - पत्नी का मूल्य भी धन-सम्पत्ति से आंका जाता है। आप यहाँ आर्यवन में जीवन बदलने के लिये आये हैं। यदि आपने केवल अच्छा सुना व जाना, पर किया नहीं तो समझे ईश्वर और ऋषियों की परम्परा को ठुकरा दिया। समाज में धन-सम्पत्ति के लिये बुरे से बुरे काम किये जाते हैं। निर्दोष को सरेआम मार दिया जाता है। हत्यारे डाकू को सजा पाने पर भी बन्धक के बदले छोड़ दिया जाता है। पर हमें ईश्वर, वेद और ऋषियों की आज्ञा का पालन करना है। मरण-जन्म तो होते रहते हैं। संसार अनादि काल से चला आ रहा है। अनन्त काल तक चलता रहेगा। अपने उलटे आचार-विचार को बदल डालें चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को सदा समक्ष रखें। शुद्ध ज्ञान - कर्म - उपासना से योगी बन कर ईश-साक्षात्कार से ही नित्य आनन्द की प्राप्ति होगी।

कोई भी कार्य रुचि के अनुपात से कठिन और सरल होता है। जिसमें रुचि हो वह सरल, जिसमें रुचि नहीं हो वह कठिन होता है ।

मनु महाराज कहते हैं - चरित्र निर्माण की शिक्षा लेने इस देश में सारे भूगोल के लोग आते थे । वह शिक्षा यह योग विद्या ही है, जिससे मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये आठ योग के अङ्ग हैं । यम-नियम अष्टाङ्ग योग के आधार बिन्दु हैं ।

यम

यम

यम पांच हैं जो "सार्वभौमा महाब्रतम्" कहलाते हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । (योगदर्शन २/३०)

(१) अहिंसा- शरीर, वाणी तथा मन से सब काल में, समस्त प्राणियों के साथ वैरभाव (= द्वेषभाव) छोड़कर प्रेमपूर्वक व्यवहार करना। अहिंसा से अगले सत्यादि चार यम और सभी नियम अहिंसा पर आश्रित और इसकी सिद्धि के लिये हैं।

(२) सत्य - जैसा देखा, सुना, पढ़ा, अनुमान किया हुआ ज्ञान मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण करना। आवश्यकता होने पर सत्य न बोलना (चुप रहना) भी असत्य है। सत्य सब प्राणियों के हित के लिये हो ।

(३) अस्तेय - किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को न तो शरीर से लेना, न लेने के लिये किसी को वाणी से कहना और न ही मन मे लेने की इच्छा करना। तन, मन व धन से किसी पात्र को सहयोग न करना भी चोरी है ।

(४) ब्रह्मचर्य - मन तथा इन्द्रियों पर संयम करके वीर्य आदि शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना तथा ईश्वर की उपासना करना।

(५) अपरिग्रह - हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना।

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ।

जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित सब अवस्थाओं में अनुष्ठान किये जाने वाले उपरोक्त यम महाव्रत माने गये हैं ।

(योगदर्शन २/३१)

१. जाति - शरीर (पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य आदि),

२. देश - स्थान विशेष (मन्दिर, तीर्थस्थान इत्यादि)

३. काल - दिवस विशेष (एकादशी, पूर्णिमा इत्यादि)

४. समय - अपना नियम = सिद्धान्त (अतिथि को माँस खिलाऊँगा, स्वयं

नहीं खाऊँगा इत्यादि)।

ये अहिंसा आदि यम जाति, देश, काल और समय की सीमा से रहित (= सभी अवस्थाओं में पालन करने योग्य) सब प्राणियों के लिये हितकारी महान् कर्त्तव्य हैं। अर्थात् सब प्राणियों के साथ इन यमों का पालन करने से मनुष्य का जीवन महान् बनता है।

नियम

नियम

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । (योगदर्शन २/३२)

यमों के अनुष्ठान के साथ नियमों का पालन योगाभ्यासी को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, किन्तु यमों के बिना नियमों का पालन करना बाह्य दिखावा मात्र होने से पतन का कारण भी हो सकता है।

(१) शौच- अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ।

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ (मनु. ५/९)

अर्थ - जल से शरीर की, सत्य से मन की, विद्या और तप जीवात्मा की और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है।

बाह्य शुद्धि- शरीर, वस्त्र, निवास स्थान और आहार को पवित्र रखना बुद्धिनाशक नशीले मद्य-मांस आदि का त्याग करना।

आन्तरिक शुद्धि- चित्तस्थ मलों को दूर करना अर्थात् ईष्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध, रागादि मलों का त्याग कर देना।

(२) संतोष- यथाशक्ति ज्ञान व योग्यता अनुसार उत्तम कर्मों को करना, उससे प्राप्त फल से अधिक की इच्छा न करना। इससे लोभादि की वृत्तियाँ दु:ख नहीं देतीं। सन्तोष पालन से प्राप्त सुख सर्वश्रेष्ठ होता है ।

(३) तप - उत्तम कर्मों के करने में हानि, अपमान, कष्ट, बाधा आदि आने पर भी उस कर्म को न छोड़ना। गर्मी-सदी, सुख-दुःख, भूख-प्यास, मान-अपमान आदि द्वन्द्वों को सहना।

(४) स्वाध्याय - मोक्ष प्राप्ति का उपदेश करने वाले वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन और ओंकारादि पवित्र मंत्रों का जप करना।

(५) ईश्वर प्रणिधान - समस्त साधनों शरीर, धन, मकान, भूमि, सम्पदा, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य आदि ईश्वर का मानकर उसकी आज्ञानुसार कर्म करना तथा उसके फल की इच्छा छोड़ देना। जीवनमुक्त योगी पुरुष चाहे शय्या वा आसन पर स्थित हो, चाहे मार्ग में जा रहा हो, वह ईश्वर प्रणिधान द्वारा स्वस्थ स्वरूप में ही स्थित होता है। उसके समस्त वितर्क-जाल %3 संशय, अज्ञान, हिंसा आदि नष्ट हो गये होते हैं और वह योगी संसार के बीज ( अविद्यादि क्लेशों) तथा उनके संस्कारों का नाश करता हुआ मोक्ष के आनन्द का अधिकारी बन जाता है।

आसन

आसन

आसन की परिभाषा - उपाय तथा फल -

स्थिरसुखमासनम् ।- योगदर्शन २/४६ । जिस स्थिति में बिना हिले-डुले सुख पूर्वक ईश्वर का ध्यान किया जाता है, उसे आसन कहते हैं।

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ।

योगदर्शन २/४७

सब प्रयत्नों-चेष्टाओं को समाप्त कर देने तथा अनन्त ईश्वर में ध्यान करने से आसन की सिद्धि होती है। आसन सिद्धि के बिना ध्यान नहीं बनता। सर्वव्यापक परमात्मा हिलता-डुलता नहीं क्योंकि उसे हिलने डुलने की जगह नहीं, जरूरत भी नहीं। जब व्यक्ति न हिलने -डुलने वाले का ध्यान करता है तो वैसा ही न हिलने-डुलने वाला बन जाता है। जैसे को देखता-विचार करता वैसा ही बन जाता है। आसन एक ही स्थान पर लगायें। बिछाने वाला आसन चुभने वाला न हो।आसन में प्रयत्न (चेष्टाओं) को रोक देना चाहिये, अनन्त ईश्वर का ध्यान करना चाहिये अर्थात् प्रभु सर्वत्र ठसा-ठस भरा हुआ है यह सुनते हैं, जानते हैं पर मानते-करते नहीं। आसन सिद्धि से भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी

आदि नहीं सतायेंगे, परिणामत: ध्यान भी लगेगा। सरलता से आसन लगने पर चित्त अनन्त आकाश व अनन्त ध्येय में चला जाता है तब योगी को अपना शरीर सम्भालने का ज्ञान नहीं रहता ।

लक्ष्य स्मरण रखें कि मैं इस आसन पर इसलिये बैठा हूँ कि ईश्वर प्राप्ति करूँगा। साथ ही ईश्वर समर्पित रहना। मन-वाणी से हे ईश्वर ! आप सत्-चित् -आनन्द स्वरूप व निराकार हैं। हे भगवान् ! आप की ही उपासना करने योग्य है। ऐसा न मानें कि वह कहीं अन्यत्र रहता है। ईश्वर को सर्वत्र सर्वव्यापक मानना। साधक जब ध्यान में बैठता है तब ईश्वर को कहीं अन्यत्र बाहर या अन्दर शरीर में खोजने लगता है। यह दोनों जगह गलत हैं। जहाँ जानता है कि मैं हूँ, यह आत्मा की अनुभूति जहाँ मैं हूँ वही ईश्वर है। वहीं ईश्वर को सीधे संबोधित करे "मैं क्लेश-वासना आदि सहित हूँ, आप इनसे रहित पुरुष विशेष हैं। में अल्पज्ञ, कर्म करने में स्वतन्त्र, पर फल भोगने में परतन्त्र हूँ। आप सच्चिदानन्द हैं, आपका नाम प्रणव: ओ३म् है।"

प्राणायाम

प्राणायाम

प्राणायाम की परिभाषा-

तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः । (योगदर्शन २/४९)

उस उपर्युक्त आसन के सिद्ध होने पर विधि पूर्वक, विचार से यथाशक्ति श्वास-प्रश्वास की गति रोकने की जो क्रिया है उसका नाम प्राणायाम है।

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः। और बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ:। (योगदर्शन २/५०-५१) यह प्राणायाम चार प्रकार का होता है। बाह्य, आभ्यन्तर, स्तम्भवृत्ति और बाह्य आभ्यन्तर विषयाक्षेपी।

लाभ - ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् । (योगदर्शन २/५२)

प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश (ज्ञान) को ढकनेवाला आच्छादन नष्ट जाता है और 'धारणासु च योग्यता मनस:' (योगदर्शन २/५३) मस्तक, नासिका आदि स्थानों पर मन को रोकने की योग्यता बढ़ जाती है । प्राणायाम करने से एक तो चित्तस्थ अशुद्धि का नाश और दूसरे मन के एकाग्र करने में पर्याप्त सहायता मिलती है । जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणायाम से मनादि इन्द्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम से अनेक लाभ हैं।

(१) प्राण के वश में होने पर मन स्वत: वश में हो जाता है। (२) आयु की वृद्धि होती है। (३) शारीरिक बल, वीर्य, पराक्रमादि बढ़ते हैं। (४) शारीरिक मानसिक उन्नति होती है। (५) बुरे विचार नष्ट होते हैं। (६) रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ होता है। (७) चित्त का मल दूर होकर मुक्ति तक ज्ञान बढ़ता जाता है। (८) मन आदि इन्द्रियों पर वशित्व होता है, मन एकाग्र होता है। (९) बुद्धि बढ़ती है। (१०) छाती की पेशियाँ मजबूत होती हैं। (११) अन्त:करण में विषय-भोग की वासना का नाश होता है। (१२) हित-अहित को पहचानने की योग्यता बढ़ती है। (१३) भूख बढ़ती है। (१४) ब्रह्मचर्य का पालन होता है । (१५) आलस्य दूर होकर शरीर हलका, स्फूर्ति वाला होता है। (१६) चञ्चलता का अभाव, शान्ति और धर्म में प्रवृत्ति होती है ।

प्रत्याहार

प्रत्याहार

स्वयविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रयाणां प्रत्याहारः ॥

(योगदर्शन २/५४)

अर्थात् इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न रहने पर मन के स्वरूप जैसा हो जाना (= रुक जाना) प्रत्याहार कहलाता है। मन के रुक जाने पर नेत्रादि इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता,अर्थात् इन्द्रियाँ शान्त होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं, इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है।

प्रत्याहार की सिद्धि होने से योगाभ्यासी का इन्द्रियों पर सर्वोत्कृष्ट वशीकरण (= अच्छा नियंत्रण) हो जाता है। वह अपने मन को जहां और जिस विषय में लगाना चाहता है, लगा लेता है, तथा जिस विषय से हटाना

चाहता है, हटा लेता है।

धारणा ध्यान

धारणा ध्यान

योग के आठ अङ्गों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार योग के बहिरङ्ग साधन हैं तो धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के अन्तरङ्ग साधन हैं।

धारणा की परिभाषा - देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ योगदर्शन ३/१ ॥

मस्तक, नासिका, कण्ठ, नाभि, हृदय आदि किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करना 'धारणा' है। ईश्वर विषयक ज्ञान को लगातार बनाये रखना बीच में किसी अन्य विषय को न आने देना 'ध्यान' है | ईश्वर की गवेषणा-खोज करना (ढूँढ़ना) ध्यान है।

ध्यान की परिभाषा - (१) तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ।। योगदर्शन ३/२ ॥

धारणा वाले स्थान पर मन को स्थिर करके, ईश्वर की खोज सम्बन्धी ज्ञान का लगातार बने रहना ध्यान है।

(२) ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ सांख्य ६/२५ ॥ मन में सांसारिक विषयों का न रहना तथा ईश्वर का चिन्तन होते रहना ध्यान है।

(३) रागोपहतिध्ध्यानम् ॥ सांख्य ३/३० ॥ सांसारिक विषयों के प्रति राग का नष्ट हो जाना तथा ईश्वर का चिन्तन करते रहना ध्यान है।

प्रश्न- ध्यान किसका नहीं होता ?

उत्तर - (१) जिस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान न हो उसका ध्यान नहीं होता। (२) जो प्रत्यक्ष ही मूर्तिमान हो उसका ध्यान नहीं होता कारण कि वह तो ज्ञात-प्राप्त हो गया। (३) विपरीत लक्षण से अर्थात् मिथ्या ज्ञान से भी वस्तु का ध्यान नहीं होता।

ईश्वर जिस गुण-कर्म-स्वभाव वाला नहीं है वैसी कल्पना करना ध्यान नहीं अध्यान है, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होगा।

जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में मन में रखकर उसकी जो खोज की जाती है उसी का नाम ध्यान है। जब ईश्वर निराकार है तो कोई व्यक्ति उसको साकार मानकर लाखों जन्मों तक भी गवेषणा करे, तो भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकेगा। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को न जान कर, उसको शरीरधारी अवतार के रूप में मानकर ध्यान करने से अत्यन्त हानि हुई है। लाखों-करोड़ों लोग ईश्वर की प्राप्ति से वञ्चित रह गये। ऐसे लोग विविध प्रकार के दु:खों को भोगते हैं तथा भिन्न-भिन्न विरुद्ध रूप में ईश्वर को मानकर परस्पर लड़ाई-झगड़े करके तन, मन और धन को नष्ट-भ्रष्ट करते हैं। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को न समझना ही दु:खों का मुख्य

योग में ध्यान का स्थान - योग में ध्यान का विशेष महत्त्व है | यदि ध्यान न करना आये तो योग में सफल नहीं हो सकता। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव व नाम जानकर जप और अर्थ भावना का विचार समर्पित भावना से करना ध्यान का सच्चा स्वरूप है।

वैदिक रीति को छोड़ ध्यान की जो सैकड़ों कल्पनायें की जाती हैं उनसे ईश्वर प्राप्ति=साक्षात्कार नहीं होता। उपनिषद् में ध्यान (जप) की विधि -

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

(मुण्डकोपनिषद)

प्रणव धनुष है, आत्मा तीर है और ब्रह्म लक्ष्य है। ओ३म् रूपी धनुष आत्मा रूपी तीर को चढ़ाकर लक्ष्य परमात्मा पर पहुँचा देगा, ईश्वर में आत्मा तीर की भांति घुस जायेगा। परन्तु अन्य लोग पहले मन में विपरीत सिद्धान्त बना लेते हैं फिर वेद-उपनिषद् की व्याख्या करते हैं। अर्थ में खींचतान करते हैं। गलत सिद्धान्त से मानव जीवन नष्ट हो रहा है। जब जीव ही नहीं तो कौन ध्यान करे? ईश्वर (ध्यान का) विषय नहीं तो किसका ध्यान ? परन्तु

ध्यान के लिये प्रसन्नता - ध्यान के लिये मन की प्रसन्नता जरूरी है। खिन्नता, क्षोभ, राग, द्वेष आदि रहित मन ही ध्यान में लगता है। परिवार में कोई हानिकारक घटना हो गई। तो खिन्नता-क्षोभ गया। भोजन बांटने वाला एक, दो व तीसरी बार भी निकल गया पर हमें नहीं दिया तो मन में खिन्नता आ गई। परन्तु साधक सावधान रहें, विपरीत भावना जागने पर मन को खिन्न न होने दें। शरीर में सामान्य पीड़ा हो तो भी पुरुषार्थी साधक मन लगा सकेगा। साधक को सदा सावधान रहना पड़ता है। उस ड्राईवर की भाँति जो गंगोत्री जमनोत्री मार्ग पर चलता है, पलक झपकते ही क्षण भर भी असावधानी बरते तो खाई में जा गिरे। पढ़ते-लिखते, जानते होते हुए भी जो व्यवहार में प्रेम से नहीं रह पाते वे दु:खी रहते हैं। खिन्नता न लाकर सन्तोष का प्रयोग करना पड़ता है। उसे कोई चीज मिले न मिले उसकी अवस्था शान्त रहती है। एक तो मित्र खाना न खिलाये तो भूख का दुःख, फिर क्यों न खिलाया यह मानसिक दुःख स्वयं पैदा करता है। वृत्ति निरोध से दुःख दूर किया जा सकता है।

चित की प्रसन्नता के लिये जब व्यवहार में प्रवृत्त हो तो इस प्रकार व्यवहार रखें।

मैत्रीकरुणामुदितो पेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।

(योगदर्शन १/३३)

ध्यान के लिये स्थिति (आसन) - आसनासीन होकर ही ध्यान करें। ब्रह्मोपासना आसन से ही सम्भव है। शयान को आलस्य (नीन्द) घेर लेता है। खड़ा श्रान्त हो जाता है। चलता हुआ चञ्चल होता है। जहाँ शान्त-एकान्त स्थल हो वहाँ आसन लगायें। अचल रहने से ही ध्यान निष्पन्न होता है। हिलने-डुलने से मन डुल जाता है।

ध्यान के लिये मनोनियंत्रण - भले ही लौकिक व्यक्ति के मन में कोई विचार आये कोई विचार जाये, परन्तु योगाभ्यासी को अपना मन नियन्त्रण में रखना पड़ता है। जैसे कुशल सेनाध्यक्ष युद्ध में सतत निरीक्षण करके किसी शत्रु को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता। इसी प्रकार योगाभ्यासी की आंखें उसके नियंत्रण में रहती हैं, वे चाहे जो नहीं देख सकतीं। वह आंख को ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही देखने देता है विरुद्ध नहीं। वह द्वेष दृष्टि से नहीं प्यार की दृष्टि से देखता है जैसे ईश्वर सब प्राणियों को देखता है या अभ्यासी स्वयं अपने को प्यार की दृष्टि से देखता है ।

जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसकी स्थिति विचित्र, बहुत ऊँची होती है। सामान्य व्यवहार से अलग। जिससे अपना मन मुटाव है, ध्यान अवस्था में उस व्यक्ति से प्यार हो जाता है। उस समय उससे ईष्ष्या समाप्त हो जाती है। एक उद्देश्य को दृढ़ बनाने के लिये आधा घण्टा विचार करें, ताकि संशय मिट सके। संशयात्मक ज्ञान ईश्वर में प्रीति नहीं होने देता।

जैसे पृथ्वी की सत्ता वास्तविक है ऐसे ईश्वर की भी है। जब प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द प्रमाण से विचार करेंगे तब निदिध्यासन से निश्चय हो जायेगा। जैसे भूमि अन्नादि देती है, इसी तरह ईश्वर आनन्द-सुख देता है।

ध्यान की एक पद्धति - ध्यान के लिये साधक प्रति दिन किसी निश्चित शान्त समय में तथा किसी नीरव स्थान पर शरीर को शिथिल करके आराम की सहज मुद्रा में सुखासन में बैठ जाये। साधक तटस्थ होकर चिन्तन प्रवाह को देखता रहे। केवल द्रष्टा बनकर आत्मनिरीक्षण करते हुए विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन आदि करके देखे कि विचार कहाँ से आते हैं ? कौन उठाता है ? तो पायेगा कि न तो जड़ मन में विचार स्वयं उठते हैं न कोई अन्य उठाता है। विचार उठाने वाला स्वयं निरीक्षण करने लगा तो विचार आने बन्द हो गये। तटस्थ द्रष्टा रहकर इस विचार प्रवाह को देखता रहे तथा स्वयं उसमें न जुड़े अन्यथा मन में तनाव आ जायेगा। वे सब इच्छायें और भय हमारे ही हैं जो हमें अनजाने दुःखी करते रहते हैं। धैर्य रखें तथा तटस्थ द्रष्टा होकर अपने भीतर के गहरे स्तर को देखते रहें । वास्तव में जड़ मन भी गतिमान् तो निरन्तर रहता है किन्तु हमें इस ध्यान अवस्था में ही उसका विशेष ज्ञान होता है। तब हमारे निरीक्षण के समक्ष जड़ मन नग्न होकर दीखने लगता है।

ध्यान की दूसरी पद्धति - प्रणव 'ओम्' अथवा 'गायत्री मंत्र' को अर्थ सहित समर्पण भाव से थोड़ी देर तक धीरे-धीरे बोल कर जप करना चाहिये तथा स्वयं अपने मंत्रोच्चारण की ध्वनि को सुनना चाहिये। फिर मानसिक जप को प्रारम्भ कर देना चाहिये और आंख बन्द कर के अपने मानसिक जप को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मानसिक जप करते हुए साधक को आत्म-समर्पण भाव से ओत-प्रोत होकर भाव पूर्ण प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर हृदय की वाणी, कातर पुकार को अवश्य सुनते हैं। वास्तव में जप या ध्यान साधन है, साध्य है प्रभु के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना। इसके द्वारा ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ा जाता है। प्रार्थना करते हुए उपासक भाव विभोर हो जाता है। उसे कुछ समय के लिये अपने तन-मन तथा बहिर्जगत् का भान नहीं रहता तथा जप आदि छूट जाते हैं और साधक आनन्दलीन हो जाता है।

ध्यानस्थ स्थिति व लाभ - ध्यानावस्था में साधक को समीप के कोलाहल का नगण्य सा आभास हो सकता है; किन्तु तल्लीनता के कारण उसे बाधा का अनुभव न हो सकेगा। ध्यान की अवस्था में शरीर अत्यन्त भारहीन, मन सूक्ष्म और श्वास-प्रश्वास अलक्षित प्रतीत होते हैं। दूर प्रतीत होने वाला ईश्वर समीप अनुभव होने लगता है।

ध्यान से दुःख की निवृत्ति - ध्यान द्वारा मन पर नियन्त्रण करने से काम, क्रोध, मोह आदि से पैदा होने वाले दु:ख बिलकुल नहीं छूते। शारीरिक दु:ख एक सीमा तक रोके जा सकते हैं। ईश्वर का ध्यान करने पर शारीरिक दु:ख कम सतायेंगे अथवा कम मात्रा वाले बिलकुल नहीं सतायेंगे। व्यवहारिक जीवन में यम-नियम का पालन करने से दोनों काल की सन्ध्या में (=ध्यान में) सफलता मिलती है।

समाधि की विविध व्याख्यायें -

(१) तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: | (योगदर्शन ३/३)

वह ध्यान ही केवल अर्थ (ईश्वर) के स्वसरूप को प्रकाशित करने वाला, अपने स्वरूप से शून्य जैसा 'समाधि' कहा जाता है।

इसमें वस्तु तत्त्व (ईश्वर) प्रधान हो जाता है और व्यक्ति अपने को भूल सा जाता है। जिसमें भी समाधि लगाएगा वही दीखेगा। ध्यान केवल अप्रत्यक्ष का होता है, जो प्रत्यक्ष है ही उस दीखनेवाली वस्तु का ध्यान क्या? साधक ने अभ्यास करते हुए चित्त पर इतना अधिकार कर लिया कि कल्याण के लिये एक लक्ष्य 'ओ३म्'

सर्वरक्षक पर जमा रहा, बीच में कोई वृत्ति नहीं उठाई। दूसरे विचार भी कि मैं शरीर हूँ या अन्य तत्त्व हूँ आदि किसी पर भी कोई वृत्ति उठाये बिना लगे रहना। जैसे विद्यार्थी पाठ को कण्ठस्थ करने के लिये अन्य विषयों को नहीं उठाता। तब ऐसे ही निर्धारित विषय ईश्वर में स्थित होने पर योगी की असम्प्रज्ञात समाधि होती है। और जब ईश्वर से भिन्न प्राकृतिक पदार्थ या जीव समाधि का विषय होते हैं तब वह सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है।

(२) चित्तस्य (मनसः) ऐकाग्रयं समाधि: | अर्थात् चित्त की एकाग्रता को भी समाधि कहते हैं।

(३) मनसः (चित्तस्यः) बरह्मणि समाधानं स्थिरीकरणं वा समाधिः । अर्थात् मन को ईश्वर में स्थिर कर देना समाधि है ।

(४) तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभाव: स योगः । (वैशेषिक दर्शन ५/२/१६)

जब मनुष्य अपने मन को समस्त सांसारिक विषयों से हटाकर आत्मा-परमात्मा में स्थिर कर लेता है, तब वह समस्त शारीरिक और मानसिक दु:खों से रहित हो जाता है, इसे ही योग (समाधि) कहते हैं।

(५) तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः। (सांख्य २/३४) वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर इन्द्रियों के विषयों का प्रभाव शान्त हो जाने से, जिसका राग शान्त हो (रुक) गया है ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, इसको समाधि (योग) कहते हैं ।

जब व्यक्ति मन में किसी न किसी सांसारिक पदार्थ की अनुभूति (भोग) कर रहा होता है वह व्युत्थान अवस्था है। ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से, ईश्वर प्रणिधान अथवा अत्यन्त ब्रह्मविचार करने से जब मन केवल ब्रह्म में रत (मग्न) होता है, तब बाह्य जगत् से वह लापरवाह सा रहता है। उसे वह दिखाई ही नहींपड़ता।

समाधि के प्रारम्भिक काल में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का भेद नहीं रहता। यह अवस्था दूसरों को वाणी से पूर्णत: बतलाई नहीं जा सकती, अनुभव ही की जा सकती है। शान्त सम-बुद्धिवाला परमेश्वर के समान ही सदा आनन्दमय रहता है। व्यवहार में भी उसको लोगों से भय अथवा उससे लोगों को जरा भी अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं होता। जो हर्ष -खेद, भय-विषाद, सुख-दुःख आदि बन्धनों से मुक्त, सदा अपने आप में ही सन्तुष्ट है। त्रिगुणों से जिसका अन्त:करण चञ्चल नहीं होता। स्तुति या निन्दा और मान या अपमान जिसे सम=एक से हैं। तथा प्राणी मात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता-समानता को परख, साम्य बुद्धि से आसक्ति छोड़कर, धैर्य और उत्साह से अपना कर्त्तव्य कर्म करता है वह स्थितप्रज्ञ, समाधि अवस्था को प्राप्त होता है।

मन का निग्रह तथा योगाभ्यास करने से हमारे ऋषियों को ऐसी अवस्था (जीवनमुक्तावस्था) सहज थी। परन्तु आज लाखों मनुष्यों में एकाध ही इसके लिये प्रयत्न करता है; और इन प्रयत्न करने वालों में से किसी विरले को ही अनेक जन्मों के अनन्तर मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है।

समाधि का स्वरूप - वह ध्यान ही समाधि बन जाता है। जैसे कोई बढ़ई लकड़ी को छीलता-छीलता उसे कुर्सी का आकार दे देता है वैसे ही ध्यान करते-करते समाधि में परिवर्तित हो जाता है। फिर ध्यान करने वाला जिस वस्तु को खोज रहा था वह तो प्रकाशित हो गई और खोजने वाला शून्य सा दीखने लग गया। वहाँ दीखना अर्थात् अनुभूति है। इसके लिये यह जरूरी नहीं कि वह वस्तु आकार वाली ही हो। जैसे अग्नि आँख से दीखने वाली है,

जैसे अन्योन्य पदार्थ अलग-अलग इन्द्रियों से दीखते हैं, ज्ञात होते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी परमात्मा की अनुभूति या दर्शन होता है। समाधि में एक विचित्र सी दशा हो जाती है।

प्रज्ञा प्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान् ।भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥

जैसे पहाड़ पर रहने वाला भूमि पर रहने वालों को देखता है वैसे ही पुरुषार्थ से विवेक, वैराग्य को प्राप्त होकर उच्च स्थिति में पहुँचा योगी नीचे लौकिक जनों को क्लेशादि से पिसता हुआ अत्यन्त दु:खी देखता है।

यह स्थिति सम्प्रज्ञात समाधिस्थ योगी की होती है। असम्प्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है तब सारे संसार को ईश्वर में डूबा हुआ सा देखता है, जैसे कच्ची मिट्टी का टीला समुद्र में डूब जाता है। और योगाभ्यासी की हालत जलमग्न हुई रूई के समान अर्थात् जिसके भीतर-बाहर जल ही जल भरा हुआ है ऐसी होती है।

समाधि लगने पर व्यक्ति मुक्त आकाश में विचरने जैसा अनुभव करता है। समाधि टूटती है तो भूमि पर लोक में उतर आने जैसा अनुभव करता है। लौकिक व्यक्ति को यह स्थिति बड़ी भयावह लगती है। क्योंकि उसे अपने सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति प्रलय अवस्था जैसी होती है। किन्तु योगी (समाधिस्थ व्यक्ति) के लिये यह स्थिति निर्भय बनानेवाली होती है। योगी उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता । इस अवस्था में शुद्ध ज्ञान-विज्ञान होता है, ऐसा अन्य अवस्था में नहीं होता।

समाधि प्राप्ति की विधि - जो सृष्टि रचना को समझ लेता है, पुरुष व प्रकृति को विवेक -वैराग्य-अभ्यास से जान लेता है उसकी समाधि शीघ्र लग जाती है। ईश्वर-जीव-प्रकृति इन तीन को अपने ज्ञान में विशुद्ध रूप में लाकर खड़ा कर लेता है तो समाधि प्राप्त हो सकती है, यदि नहीं तो नहीं।

ध्यान की एक पद्धति - ध्यान के लिये साधक प्रति दिन किसी निश्चित शान्त समय में तथा किसी नीरव स्थान पर शरीर को शिथिल करके आराम की सहज मुद्रा में सुखासन में बैठ जाये। साधक तटस्थ होकर चिन्तन प्रवाह को देखता रहे। केवल द्रष्टा बनकर आत्मनिरीक्षण करते हुए विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन आदि करके देखे कि विचार कहाँ से आते हैं ? कौन उठाता है ? तो पायेगा कि न तो जड़ मन में विचार स्वयं उठते हैं न कोई अन्य उठाता है। विचार उठाने वाला स्वयं निरीक्षण करने लगा तो विचार आने बन्द हो गये। तटस्थ द्रष्टा रहकर इस विचार प्रवाह को देखता रहे तथा स्वयं उसमें न जुड़े अन्यथा मन में तनाव आ जायेगा। वे सब इच्छायें और भय हमारे ही हैं जो हमें अनजाने दुःखी करते रहते हैं। धैर्य रखें तथा तटस्थ द्रष्टा होकर अपने भीतर के गहरे स्तर को देखते रहें । वास्तव में जड़ मन भी गतिमान् तो निरन्तर रहता है किन्तु हमें इस ध्यान अवस्था में ही उसका विशेष ज्ञान होता है। तब हमारे निरीक्षण के समक्ष जड़ मन नग्न होकर दीखने लगता है।

ध्यान की दूसरी पद्धति - प्रणव 'ओम्' अथवा 'गायत्री मंत्र' को अर्थ सहित समर्पण भाव से थोड़ी देर तक धीरे-धीरे बोल कर जप करना चाहिये तथा स्वयं अपने मंत्रोच्चारण की ध्वनि को सुनना चाहिये। फिर मानसिक जप को प्रारम्भ कर देना चाहिये और आंख बन्द कर के अपने मानसिक जप को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मानसिक जप करते हुए साधक को आत्म-समर्पण भाव से ओत-प्रोत होकर भाव पूर्ण प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर हृदय की वाणी, कातर पुकार को अवश्य सुनते हैं। वास्तव में जप या ध्यान साधन है, साध्य है प्रभु के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना। इसके द्वारा ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ा जाता है। प्रार्थना करते हुए उपासक भाव विभोर हो जाता है। उसे कुछ समय के लिये अपने तन-मन तथा बहिर्जगत् का भान नहीं रहता तथा जप आदि छूट जाते हैं और साधक आनन्दलीन हो जाता है।

ध्यानस्थ स्थिति व लाभ - ध्यानावस्था में साधक को समीप के कोलाहल का नगण्य सा आभास हो सकता है; किन्तु तल्लीनता के कारण उसे बाधा का अनुभव न हो सकेगा। ध्यान की अवस्था में शरीर अत्यन्त भारहीन, मन सूक्ष्म और श्वास-प्रश्वास अलक्षित प्रतीत होते हैं। दूर प्रतीत होने वाला ईश्वर समीप अनुभव होने लगता है।

ध्यान से दुःख की निवृत्ति - ध्यान द्वारा मन पर नियन्त्रण करने से काम, क्रोध, मोह आदि से पैदा होने वाले दु:ख बिलकुल नहीं छूते। शारीरिक दु:ख एक सीमा तक रोके जा सकते हैं। ईश्वर का ध्यान करने पर शारीरिक दु:ख कम सतायेंगे अथवा कम मात्रा वाले बिलकुल नहीं सतायेंगे। व्यवहारिक जीवन में यम-नियम का पालन करने से दोनों काल की सन्ध्या में (=ध्यान में) सफलता मिलती है।

समाधि

समाधि

समाधि की विविध व्याख्यायें -

(१) तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: | (योगदर्शन ३/३)

वह ध्यान ही केवल अर्थ (ईश्वर) के स्वसरूप को प्रकाशित करने वाला, अपने स्वरूप से शून्य जैसा 'समाधि' कहा जाता है।

इसमें वस्तु तत्त्व (ईश्वर) प्रधान हो जाता है और व्यक्ति अपने को भूल सा जाता है। जिसमें भी समाधि लगाएगा वही दीखेगा। ध्यान केवल अप्रत्यक्ष का होता है, जो प्रत्यक्ष है ही उस दीखनेवाली वस्तु का ध्यान क्या? साधक ने अभ्यास करते हुए चित्त पर इतना अधिकार कर लिया कि कल्याण के लिये एक लक्ष्य 'ओ३म्'

सर्वरक्षक पर जमा रहा, बीच में कोई वृत्ति नहीं उठाई। दूसरे विचार भी कि मैं शरीर हूँ या अन्य तत्त्व हूँ आदि किसी पर भी कोई वृत्ति उठाये बिना लगे रहना। जैसे विद्यार्थी पाठ को कण्ठस्थ करने के लिये अन्य विषयों को नहीं उठाता। तब ऐसे ही निर्धारित विषय ईश्वर में स्थित होने पर योगी की असम्प्रज्ञात समाधि होती है। और जब ईश्वर से भिन्न प्राकृतिक पदार्थ या जीव समाधि का विषय होते हैं तब वह सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है।

(२) चित्तस्य (मनसः) ऐकाग्रयं समाधि: | अर्थात् चित्त की एकाग्रता को भी समाधि कहते हैं।

(३) मनसः (चित्तस्यः) बरह्मणि समाधानं स्थिरीकरणं वा समाधिः । अर्थात् मन को ईश्वर में स्थिर कर देना समाधि है ।

(४) तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभाव: स योगः । (वैशेषिक दर्शन ५/२/१६)

जब मनुष्य अपने मन को समस्त सांसारिक विषयों से हटाकर आत्मा-परमात्मा में स्थिर कर लेता है, तब वह समस्त शारीरिक और मानसिक दु:खों से रहित हो जाता है, इसे ही योग (समाधि) कहते हैं।

(५) तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः। (सांख्य २/३४) वृत्तियों के समाप्त हो जाने पर इन्द्रियों के विषयों का प्रभाव शान्त हो जाने से, जिसका राग शान्त हो (रुक) गया है ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, इसको समाधि (योग) कहते हैं ।

जब व्यक्ति मन में किसी न किसी सांसारिक पदार्थ की अनुभूति (भोग) कर रहा होता है वह व्युत्थान अवस्था है। ध्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से, ईश्वर प्रणिधान अथवा अत्यन्त ब्रह्मविचार करने से जब मन केवल ब्रह्म में रत (मग्न) होता है, तब बाह्य जगत् से वह लापरवाह सा रहता है। उसे वह दिखाई ही नहींपड़ता।

समाधि के प्रारम्भिक काल में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का भेद नहीं रहता। यह अवस्था दूसरों को वाणी से पूर्णत: बतलाई नहीं जा सकती, अनुभव ही की जा सकती है। शान्त सम-बुद्धिवाला परमेश्वर के समान ही सदा आनन्दमय रहता है। व्यवहार में भी उसको लोगों से भय अथवा उससे लोगों को जरा भी अन्यायपूर्वक कष्ट नहीं होता। जो हर्ष -खेद, भय-विषाद, सुख-दुःख आदि बन्धनों से मुक्त, सदा अपने आप में ही सन्तुष्ट है। त्रिगुणों से जिसका अन्त:करण चञ्चल नहीं होता। स्तुति या निन्दा और मान या अपमान जिसे सम=एक से हैं। तथा प्राणी मात्र के अन्तर्गत आत्मा की एकता-समानता को परख, साम्य बुद्धि से आसक्ति छोड़कर, धैर्य और उत्साह से अपना कर्त्तव्य कर्म करता है वह स्थितप्रज्ञ, समाधि अवस्था को प्राप्त होता है।

मन का निग्रह तथा योगाभ्यास करने से हमारे ऋषियों को ऐसी अवस्था (जीवनमुक्तावस्था) सहज थी। परन्तु आज लाखों मनुष्यों में एकाध ही इसके लिये प्रयत्न करता है; और इन प्रयत्न करने वालों में से किसी विरले को ही अनेक जन्मों के अनन्तर मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है।

समाधि का स्वरूप - वह ध्यान ही समाधि बन जाता है। जैसे कोई बढ़ई लकड़ी को छीलता-छीलता उसे कुर्सी का आकार दे देता है वैसे ही ध्यान करते-करते समाधि में परिवर्तित हो जाता है। फिर ध्यान करने वाला जिस वस्तु को खोज रहा था वह तो प्रकाशित हो गई और खोजने वाला शून्य सा दीखने लग गया। वहाँ दीखना अर्थात् अनुभूति है। इसके लिये यह जरूरी नहीं कि वह वस्तु आकार वाली ही हो। जैसे अग्नि आँख से दीखने वाली है,

जैसे अन्योन्य पदार्थ अलग-अलग इन्द्रियों से दीखते हैं, ज्ञात होते हैं। इसी प्रकार आत्मा को भी परमात्मा की अनुभूति या दर्शन होता है। समाधि में एक विचित्र सी दशा हो जाती है।

प्रज्ञा प्रसादमारुह्य अशोच्यः शोचतो जनान् ।भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥

जैसे पहाड़ पर रहने वाला भूमि पर रहने वालों को देखता है वैसे ही पुरुषार्थ से विवेक, वैराग्य को प्राप्त होकर उच्च स्थिति में पहुँचा योगी नीचे लौकिक जनों को क्लेशादि से पिसता हुआ अत्यन्त दु:खी देखता है।

यह स्थिति सम्प्रज्ञात समाधिस्थ योगी की होती है। असम्प्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है तब सारे संसार को ईश्वर में डूबा हुआ सा देखता है, जैसे कच्ची मिट्टी का टीला समुद्र में डूब जाता है। और योगाभ्यासी की हालत जलमग्न हुई रूई के समान अर्थात् जिसके भीतर-बाहर जल ही जल भरा हुआ है ऐसी होती है।

समाधि लगने पर व्यक्ति मुक्त आकाश में विचरने जैसा अनुभव करता है। समाधि टूटती है तो भूमि पर लोक में उतर आने जैसा अनुभव करता है। लौकिक व्यक्ति को यह स्थिति बड़ी भयावह लगती है। क्योंकि उसे अपने सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति प्रलय अवस्था जैसी होती है। किन्तु योगी (समाधिस्थ व्यक्ति) के लिये यह स्थिति निर्भय बनानेवाली होती है। योगी उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता । इस अवस्था में शुद्ध ज्ञान-विज्ञान होता है, ऐसा अन्य अवस्था में नहीं होता।

समाधि प्राप्ति की विधि - जो सृष्टि रचना को समझ लेता है, पुरुष व प्रकृति को विवेक -वैराग्य-अभ्यास से जान लेता है उसकी समाधि शीघ्र लग जाती है। ईश्वर-जीव-प्रकृति इन तीन को अपने ज्ञान में विशुद्ध रूप में लाकर खड़ा कर लेता है तो समाधि प्राप्त हो सकती है, यदि नहीं तो नहीं।

मन जड़ है, क्योंकि यह तीन जड़ पदार्थों (सत्त्व-रज-तम) से उत्पन्न हुआ है। जो-जो चीज इन तीन जड़ त्त्वों के सम्मिलन से पैदा होती है वह जड़ होती है जैसे पृथिवी ।