✍️ रणसिंह आर्य

वैदिक धर्म में जीवात्मा का स्वरूप

वैदिक धर्म में जीवात्मा का स्वरूप

जीवात्मा (स्वयं) के ज्ञान की आवश्यकता :-

जो जीवात्मा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वह अपनी शक्ति, गुण, स्वरूप को जाने बिना ईश्वर को नहीं जान सकता। जब व्यक्ति शीशे में देखता है तो विचारता है कि मैं पुरुष वा सत्री हूँ। काला, गोरा, नाटा, बालक, वृद्ध हूँ। यह मिथ्या ज्ञान है। परन्तु में स्त्री, पुरुष आदि शरीर वाला हूँ यह विचार करना चाहिये। आज व्यक्ति ने पृथ्वी का चप्पा-चप्पा खोज मारा, चन्द्रमादि ग्रहों तक पहुँच गया है; प्राकृतिक (भौतिक) अनेक पदार्थों को जान लिया है, परन्तु स्वयं के बारे में मानव को बहुत अल्पज्ञान है।

परिभाषाएँ व सिद्धान्त बदल जाने से विचार और व्यवहार बदल जाते हैं। कुरान-बाईबल में आत्मा के बारे में बहुत कम बातें लिखी हैं। जो लिखी हैं वे भी प्राय: गलत हैं। जैसे मनुष्य को छोड़कर किसी में आत्मा नहीं मानी। स्त्री में पूरी आत्मा मानते ही नहीं। पाकिस्तान में स्त्री को आधी आत्मायुक्त मानने से उसे चुनाव में आधे वोट का अधिकार है ।

अग्नि आदि भौतिक पदार्थों के बारे में हमारा जैसा व्यावहारिक ज्ञान है, वैसा आत्मा के बारे में भी हो । मुझ आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती इतना समझ लेने मात्र से कितनी शक्ति व निर्भयता आ जाती है। दयानन्द पर विष प्रयोग हुआ, मतीदास को चीरा गया, वैरागी की खाल नुचवायी गई, गुरु गोविन्दसिंह के बच्चे दीवार में चिनवाये गये, कोई कढ़ाई में तले गये, परन्तु उन्होंने आत्मा का सच्चा नित्य स्वरूप

जानकर कहा कि हमारे आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने अपने अनित्य शरीर को आत्मा नहीं माना। आत्मा को जानकर व्यक्ति महान् सामर्थ्यवान् हो जाता है। यह वास्तविक ज्ञान के कारण है।

जीवात्मा का कोई रंग-रूप नहीं, कोई भार नहीं है। जैसे भौतिक वस्तुओं में रंग, रूप, स्पर्श, लम्बाई, चौड़ाई आदि गुण पाये जाते हैं वैसे जीवात्मा में नहीं हैं।

एक रोचक बात; एक पुस्तक है "५०१ आश्चर्यजनक तथ्य" उसमें जीवात्मा का भार लिखा है कि जीवात्मा २१ ग्राम का है। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। मरते हुए एक व्यक्ति को एक बक्से में बन्द करके तुला में तोला गया। थोड़े काल में वह मर गया अर्थात् आत्मा निकल गई उसे फिर तोला गया तो २१ ग्राम भार कम हुआ। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवात्मा २१ ग्राम का है। अब इस २१ ग्राम में कितनी चींटियाँ समा जायेंगी? हजारों... कितना अज्ञान है आत्मा के विषय में।

जैनी लोग कहते हैं कि आत्मा घटता-बढ़ता है। हाथी में जायेगा तो बढ़ जायेगा, चींटी में जायेगा तो घट जायेगा ।

सत्य वैदिक सिद्धान्त यह है कि जीवात्मा अपरिणामी होने से घटता-बढ़ता नहीं है व अभौतिक वस्तु होने से स्थान नहीं घेरता। एक सुई की नोक में विश्व के सभी जीवात्मा समा सकते हैं ।(२) इन्द्रियान्तरविकारात् । (न्याय द. ३/१/१२) हमने कभी नीबू खाया था, मिष्टान्न खाया था। बहुत स्वादिष्ट था । कालान्तर में वही भोग्य वस्तु (नीबू, मिष्टान्न) दिखाई दी तो मुंह में पानी भर आया। देखा आँखों से, लार आई मुंह में। अत: इन दोनों को जोड़ने वाला हमारे शरीर में है, वह जीवात्मा है।

(३) सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात् । (न्याय द. ३/१/७) हम दोनों आंखें बन्द करते हैं। एक नई वस्तु को बाँयी आँख से देखा, उसी को दाँयी से देखा और ज्ञान बन रहा है कि जिसको बाँयी आँख से देखा था उसी वस्तु को दूसरी दाँयी आँख ने देखा। इस ज्ञान को जोड़ने वाला आत्मा है।

(४) इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिंगम् ।(न्याय द. १/१/१०) ईच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान जिस वस्तु में हों वहाँ आत्मा की सिद्धि होती है। (५) षष्ठीव्यपदेशादपि । (सांख्य द. ६/३) मेरी आँख, मेरा कान, मेरा नाक, यह स्वामित्त्व भावना वाला आत्मा है।

(६) देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् । (सांख्य द. ६/२) आत्मा के लक्षण शरीर, इन्द्रिय आदि से भिन्न प्रकार के होने से वह इन शरीर, इन्द्रिय आदि से अतिरिक्त ( भिन्न-पृथक्) है।

(७) अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम् । (वैशे.द.३/२/९) "मैं हूँ" यह प्रत्यक्ष अनुभव है सो सिद्ध होता है कि आत्मा है। "मैं हूँ" की अनुभूति यह प्रत्यक्ष ज्ञान है।

(८) अनुमान प्रमाण - इन्द्रियों के विषय बन्द करके फिर स्थिर आसन में शरीर की अनुभूति भी बन्द होने पर जब विचार भी समाप्त हो जायें तो जो शेष रहे वह "मै हूँ" आत्मा है।

see also: वेद सौरभ (भाग २)

जीवात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव व स्वरूप

जीवात्मा का गुण, कर्म, स्वभाव व स्वरूप

(१) आत्मा एक सत्तात्मक चीज है, वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है क्योंकि उसमें गुण हैं। जिसमें क्रिया हो, गुण हो अथवा केवल गुण हो; गुणों को धारण करने वाला द्रव्य-पदार्थ-वस्तु कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि जो जगह घेरे और ठोस हो वही द्रव्य हो। अतः प्रकृति के साथ साथ जीव-ईश्वर भी वस्तु हैं।

गुण - आत्मा के नैमित्तिक और स्वाभाविक दोनों गुण है। स्वाभाविक गुण, ज्ञान, प्रयत्न आदि। नैमित्तिक गुण सुख, दु:ख आदि। "मै हूँ" इतना ज्ञान अर्थात् अपने अस्तित्त्व का ज्ञान ही स्वाभाविक है शेष चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह नैमित्तिक है।

कर्म - ईश्वर प्रदत्त उपकरणों के बिना जीव का सामर्थ्य निरुपयोगी है। जीव मोक्ष में बिना प्राकृतिक साधनों के ईश्वर के सामर्थ्य से मोक्ष-सुख अनुभव करता है। जब शरीर से अलग आत्मा की अनुभूति होती है तो पाप कम हो जाते हैं। शक्तियाँ व्यर्थ नहीं जातीं। जीवन बदल जाता है। इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने विषय होते हुए भी उसका भोग नहीं करता। उसमें सुख-दुःख की अनुभूति नहीं करता। ज्ञान तो होता है पर सुख की अनुभूति नहीं करता। यह तभी सम्भव है जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचानें।

(२) जीवात्मा का स्वरूप :- जीवात्मा नित्य अनादि, काल की दृष्टि से अनन्त, निर्विकार, निराकार, अल्पज्ञ, एकदेशी, अल्पशक्तिमान् है। तात्त्विक दृष्टि से अविकारी है।

मनुष्य की देह जड़ है और आत्मा चेतन है। इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान आदि आत्मा के गुण हैं। कर्त्तृत्व उसकी शक्ति है। अहंज्ञान उसका स्वरूप बोधक है। जीवात्मा भी अनादि है और मोक्ष प्राप्त करना उसके पुरुषार्थ का लक्षण है। उसकी शक्ति परिमित है। स्वभाव से अपूर्ण है। वह कर्मानुसार अनेक लोकों में भ्रमण करता है और मुक्त होकर परमात्मा में विश्राम करता है।

(३) शरीर में रहता कहां है ?- जीवात्मा स्थान विशेष हृदय में रहता है। कई मानते हैं मस्तिष्क स्थित हृदय में और कई वक्ष स्थल के मध्य। महर्षि दयानन्द जी ने वक्षस्थलवाला हृदय कहा है। दो स्तनों के बीच, कण्ठ से नीचे नाभि से ऊपर हृदय प्रदेश में। उपनिषद् में ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा का स्थान एक न होकर अनेक हैं। महर्षि दयानन्द ने कहा है जीवात्मा को सुख-दुःख भोगने के लिये कई स्थान ईश्वर ने बनाये हैं। स्थान विशेष में ईश्वर ने बाँधा नहीं, पर जब तक जीवन रहता है तब तक शरीर के साथ रहता है। इसका संकेत ब्रह्मोपनिषद् के एक प्रकरण में आया है कि जीव के शरीर में तीन स्थान हैं। जागृत अवस्था में आँखों में। हम एक दूसरे को, तथा पशु भी आंखों में देखते हैं। स्वप्न में कण्ठ में और सुषुप्ति काल में हृदय में रहता है। अनेक सम्प्रदाय जैसे ब्रह्माकुमारी मानते हैं कि सब योनियों के अलग अलग प्रकार के जीवात्मा हैं, कुत्ते का आत्मा सदा कुत्ता ही रहेगा (जन्मेगा)। परन्तु यह वेद और ऋषियों से उलटी मान्यता है। सब जीवात्माएँ एक ही प्रकार की हैं। परन्तु कर्मानुसार अलग-अलग योनियों को प्राप्त होती हैं।

प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण पर मतभेद होने पर केवल अनुमान प्रमाण ही वस्तु को शतप्रतिशत सत्य सिद्ध करने में समर्थ होता है। यदि पूर्णरूप से सिद्ध न करे तो वह अनुमान प्रमाण नहीं, वह सम्भावना कहलायेगा।

(४) नित्यता :- जीव व ईश्वर 'कूटस्थ नित्य' और प्रकृति 'परिणामी नित्य' है।

(५) लिंग : - जीवात्मा में स्त्री, पुरुष वा नपुंसक लिंग भेद नहीं है ।

(६) आकार :- बहुत ही सूक्ष्म अणुरूप है। इतना सूक्ष्म जीव हाथी जैसे बड़े शरीर और अतिसूक्ष्म जीवाणु के शरीर को चला लेता है। आत्मा अभौतिक है वह हजारों स्टील की परतों को भी पार कर सकता है।

(७) क्या जीवात्मा जन्म लेता और मरता है ? जीवात्मा न जन्म लेता है न मरता है वह अजर है, अमर है, नित्य है। अनादि, अनन्त है। जब जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर से होता है तो कहते हैं जन्म; शरीर छोड़ता है तो मृत्यु।

(८) जीवात्माओं की संख्या कितनी हैं ? :- जीवात्माएँ अनन्त हैं। हम जीवात्माओं की संख्या की परिगणना नहीं कर सकते। केवल एक भवन में कितने मच्छर, मकड़ी, चींटी हैं और सब भवनों में कितनी हैं कोई गणना कर सकता है ? कोई नहीं कर सकता। किन्तु ईश्वर जानता है। ईश्वर की गणना में जीवात्मा सीमित हैं। हमारे लिये असीमित हैं ।

(९) जीवात्मा के शरीर कितने हैं ? कारण, सूक्ष्म और स्थूल तीन हैं। कारण शरीर 'प्रकृति' सब का समान है। सूक्ष्म शरीर १८ त्त्वों का सृष्टि के आदि में मिलता है। जब तक मुक्ति या प्रलय न हो जाये तब तक रहता है। यह १८ तत्त्व प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहते हैं । ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ तन्मात्रायें, १ मन, १ अहंकार और एक बुद्धि। किन्हीं प्राणियों में भले ही गोलक न हों, पर इन्द्रियाँ रहती हैं। जैसे सांप के पैर भले ही न हों, पर पाद कर्मेन्द्रिय होती है।

(१०) आत्मा की शरीर में कितनी अवस्थाएँ हैं ? - आत्मा की शरीर में चार अवस्थाएँ हैं। एक जाग्रत, दूसरी स्वप्न, तीसरी निद्रा (सुषुप्ति) और चतुर्थ तुरीय जो कि समाधि अवस्था है।

(११) जीवात्मा के शरीर में कोष कितने हैं ? - जीवात्मा के शरीर में पांच कोष हैं। ये पांच अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय हैं ।

(१२) क्या जीवात्माओं में भेद हैं ? - नहीं, सब जीवात्माएँ समान हैं। स्वरूप व स्वभाव से कोई भेद नहीं। भेद का कारण न्यूनाधिक ज्ञान-विज्ञान, संस्कार व कर्म हैं ।

(१३) जीवात्मा में शक्तियाँ कितनी हैं ? - जीवात्मा में २४ प्रकार की शक्ति देखने, सुनने, विचारने, निर्णय लेने आदि की हैं। जीवात्मा मुक्ति में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से आनन्द लेता है ।

(१४) जीवात्मा शरीर धारण क्यों और कब तक करता है ? - जीवात्मा नये कर्मों को करने और किये कर्मं का फल पाने के लिये शरीर धारण करता है। कब तक करता है? जब तक अविद्या रहती है। जन्म-मरण का चक्कर अविद्या के कारण है। ईश्वर के सानिध्य से अज्ञान समाप्त हो जाये तो आवागमन का चक्कर भी समाप्त ।

(१५) जीव की मुक्ति और बन्धन क्या है ? दु:खों से छूट जाना मुक्ति है "ज्ञानान्मुक्ति, बन्धो विपर्ययात्" जब जीवात्मा अज्ञानी होता है तो बद्ध हो जाता है और ज्ञानी होने पर मुक्त। जब प्रकृति से छूटता है तो दु:ख उत्पन्न नहीं होता, वह ईश्वर के सानिध्य में रहता है। जो व्यक्ति अपने अविद्या के संस्कारों को दग्धबीज भाव में पहुंचा देता है वह मुक्ति में पहुँचता है। बचे हुए शेष कर्मों के फलस्वरूप मुक्ति के बाद फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है।

(१६) मुक्ति कितने समय तक रहती है ? ३१ नील, १० खरब, ४० अरब वर्ष तक जीवात्मा मुक्ति के आनन्द को भोगता है ।

(१७) एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पाने में कितना समय लगता है ? बहुत थोड़ा काल लगता है। उपनिषद् में है कि "जैसे एक कीड़ा अपने एक पांव को उठाकर आने वाले स्थान में रखता है उतना काल लगता है"। प्रत्येक दिन, प्रत्येक घण्टे, प्रत्येक निमिष काल में ब्रह्माण्ड में प्राणी लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ अपवाद भी हैं। कोई महान् जीवात्मा जिसे महान् घर में जन्म लेना है, यदि ऐसा परिवार उस समय नहीं है तो उस जीवात्मा को थोड़े काल के लिये ईश्वर अपनी व्यवस्था में रखेगा। फिर उसे योग्य परिवार मिलने पर जन्म देगा ।

(१८) क्या जीवात्मा अपनी इच्छा से एक शरीर को छोड़ बाहर जा सकता है ? नहीं। ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा बांध दिया है कि जब तक शरीर नष्ट-भ्रष्ट न हो जाये नहीं निकलेगा ।

(१९) शरीर के अन्दर कत्त्ता कौन और भोक्ता कौन है ? एक बहुत बड़ी भ्रान्ति है, लोग शरीर को ही कतर्ता मान लेते हैं। पर नहीं, आत्मा कर्त्ता है, भोक्ता भी वही है। मन, शरीर आदि नहीं। फिर भोजन कौन खाता है? न केवल शरीर खाता है न केवल आत्मा खाता है। हम चाहे कितना ही खायें आत्मा तो उतना ही रहता है। और केवल शरीर भी आत्मा के बिना नहीं खा सकता। जिस शरीर में जीवात्मा है वह अपने उस शरीर की रक्षा के लिये

अपने शरीर को खिलाता है। पर सुख-दुःख की अनुभूति जीवात्मा करता है।

(२०) प्रलय में जीवात्मा की स्थिति क्या होती है ? प्रलय में बद्ध जीवात्मा मूर्च्छित अवस्था (बेहोशी) में रहते हैं और जो मुक्त जीवात्मा हैं। वो आनन्द में रहेंगे।

(२१) मृत्यु समय शरीर कैसे छोड़ता है ? कोई कहते हैं कि मृत्यु होने पर जीवात्मा कान से, आँख से, मुंह आदि से अथवा सिर फोड़ के निकलता है। यह ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा बहुत ही सूक्ष्म है, वह कहीं से भी निकल जायेगा। उसके लिये कोई अवरोधक नहीं, कहीं से भी जा सकता है।

(२२) क्या एक जीवात्मा दूसरे के द्वारा किये कर्मों का फल प्राप्त करता है ? नहीं, किंचित् मात्र भी नहीं। दूसरे के किये हुए कर्मों का फल नहीं भोगता, लेकिन दूसरे के किये हुए कर्मों से सुख-दुःख भोगता है।

(२३) क्या जीवात्मा ईश्वर का अंश है ? नहीं। जीवात्मा ईश्वर में रहता है, परन्तु अंश नहीं है। अगर यह ईश्वर का अंश होता तो सदा आनन्दित होता। मूर्ख-अज्ञानी नहीं होता।

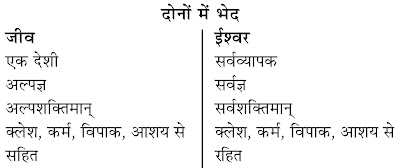

(२४) क्या जीव और ईश्वर में समानता है ?

उत्तर - साधर्म्य गुणों से जीव और ईश्वर में समानता है, और वैधम्म्य गुणों से दोनों में भेद भी है।

समानता - दोनों नित्य, निराकार, अपरिणामी और निरवयवी हैं।

see also: वेद सौरभ (भाग १)

मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को जाने बिना न तो स्वयं पूर्णरूपेण सुखी हो सकता है न अन्यों को कर सकता है। आज करोड़ों व्यक्ति पशु-पक्षी की आत्मा को आत्मा ही नहीं समझते। किसी वस्तु से सम्बन्धित परिभाषा बदल जाने से व्यवहार बदल जाते हैं। इस उलटे ज्ञान से आज पशु-पक्षियों के साथ अनर्थ, उनका विनाश हो रहा है। हम भी शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, यह हमारा अज्ञान है।

विश्वविद्यालयों में अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं पर आत्मा का विषय नहीं पढ़ाया जाता। जिस अज्ञान के कारण पशु-पक्षी दु:खी रहते हैं उससे स्वयं मानव भी दुःखी व अशान्त है। उसे कहीं चैन नहीं पड़ रहा, चाहे भौतिक उन्नति कितनी ही क्यों न कर ली हो ।

जीवात्माएँ स्वरूप से सब समान हैं, पर कर्मानुसार अलग अलग योनि मिलती है। मस्तिष्क हमारे अंत:करण मन का कार्यालय (गोलक) है । मुमुक्षु व्यक्ति मन को प्रकृति की सड़क से मोड़कर ईश्वर की राह पर मोड़ देता है।

शरीर के विषय में जब तक हमारा ज्ञान व्यावहारिक, क्रियावाला, जीवन में नहीं उतरता तब तक फलदायी नहीं होता जैसे बिजली के तार को छूना = मरना है । जहर लें या सर्प काटे तो मृत्यु का भय होना यह व्यावहारिक ज्ञान होने से व्यक्ति इनसे बचता है। शरीर के विषय में यह अयथार्थ ज्ञान है कि यह शरीर न बूढ़ा होगा न मरेगा ही। यह नित्य, पवित्र, चेतन मात्र सुखदायी है, ऐसा मानकर इससे प्यार-मोह करना अज्ञान (अविद्या) दोष है।

यथार्थ ज्ञान - यह सुन्दर दिखने वाला शरीर गन्दगी का घर है। इसमें से प्रत्येक क्षण पसीना आदि मल निकलते रहते हैं। मुख में हलवा डाल कर कुछ देर रखने के बाद निकालने पर देखने को मन न हो। जहाँ यह उल्टी करे वहाँ कोई बैठे भी नहीं। शुद्ध वायु ली, छोड़ने पर विषैली गन्दी। शरीर की चमड़ी हटाने पर क्या उसे देखने, चूमने को लालायित होगा? क्या सुन्दर बाल खाने में लेंगे? ईश्वर की कृपा है कि अपनी माया से इस शरीर को सुन्दर चमड़ी से ढका हुआ है। इसके अन्दर मांस मज्जा, नसों के जाल, कंकाल व मल भरे हैं। कुष्ठ, चेचक आदि रोग होने पर किसके मन को भायेगा। विवेक होने पर शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जायेगी। कितना ही सुन्दर शरीर क्यों न हो, मृत्यु होने पर कोई छूना भी नहीं चाहेगा ।

शरीर से उपयोग लेना है, पर यह भोग्य नहीं है। इससे ईश्वर प्राप्ति करनी है। इसमें आसक्त न होकर त्यागपूर्वक भोग करना है। स्वाध्याय, सत्संग, अभ्यास छोड़ देने से निश्चयात्मक ज्ञान भ्रमात्मक या अभावात्मक में बदल जाता है। अनभ्यास के कारण विवेक दबकर चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि को ठीक मानने लग जाता है। सुन्दर कपड़ों में सुन्दर शरीर पर आसक्त डाक्टर को उसी सुन्दर शरीर का आपरेशन करते समय वासना नहीं उभरती। वहाँ उसका विवेक काम करता है। वस्तु को गहराई से जानकर ज्ञान को दृढ़ बना लें ।

लोक (संसार) में मानव जो कार्य करता है दूसरे से सम्बन्धित होकर करता है। अपने अकेले से कुछ भी कार्य स्वतन्त्र रूपेण नहीं कर सकता। संसार में जो व्यक्ति अपने से सम्बन्धित लोगों को जानकर, उनसे उचित व्यवहार करता है वह सफल होता है। यदि गुरु-शिष्य का उचित सम्बन्ध नहीं है तो विद्या नहीं सीखी जाती है जो स्वयं से भी उचित व्यवहार नहीं करना जानता, वह सफल नहीं हो सकता।

जीवात्मा तथा शरीर सम्बन्धी ज्ञान

जीवात्मा तथा शरीर सम्बन्धी ज्ञान

मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को जाने बिना न तो स्वयं पूर्णरूपेण सुखी हो सकता है न अन्यों को कर सकता है। आज करोड़ों व्यक्ति पशु-पक्षी की आत्मा को आत्मा ही नहीं समझते। किसी वस्तु से सम्बन्धित परिभाषा बदल जाने से व्यवहार बदल जाते हैं। इस उलटे ज्ञान से आज पशु-पक्षियों के साथ अनर्थ, उनका विनाश हो रहा है। हम भी शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, यह हमारा अज्ञान है।

विश्वविद्यालयों में अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं पर आत्मा का विषय नहीं पढ़ाया जाता। जिस अज्ञान के कारण पशु-पक्षी दु:खी रहते हैं उससे स्वयं मानव भी दुःखी व अशान्त है। उसे कहीं चैन नहीं पड़ रहा, चाहे भौतिक उन्नति कितनी ही क्यों न कर ली हो ।

जीवात्माएँ स्वरूप से सब समान हैं, पर कर्मानुसार अलग अलग योनि मिलती है। मस्तिष्क हमारे अंत:करण मन का कार्यालय (गोलक) है । मुमुक्षु व्यक्ति मन को प्रकृति की सड़क से मोड़कर ईश्वर की राह पर मोड़ देता है।

शरीर के विषय में जब तक हमारा ज्ञान व्यावहारिक, क्रियावाला, जीवन में नहीं उतरता तब तक फलदायी नहीं होता जैसे बिजली के तार को छूना = मरना है । जहर लें या सर्प काटे तो मृत्यु का भय होना यह व्यावहारिक ज्ञान होने से व्यक्ति इनसे बचता है। शरीर के विषय में यह अयथार्थ ज्ञान है कि यह शरीर न बूढ़ा होगा न मरेगा ही। यह नित्य, पवित्र, चेतन मात्र सुखदायी है, ऐसा मानकर इससे प्यार-मोह करना अज्ञान (अविद्या) दोष है।

यथार्थ ज्ञान - यह सुन्दर दिखने वाला शरीर गन्दगी का घर है। इसमें से प्रत्येक क्षण पसीना आदि मल निकलते रहते हैं। मुख में हलवा डाल कर कुछ देर रखने के बाद निकालने पर देखने को मन न हो। जहाँ यह उल्टी करे वहाँ कोई बैठे भी नहीं। शुद्ध वायु ली, छोड़ने पर विषैली गन्दी। शरीर की चमड़ी हटाने पर क्या उसे देखने, चूमने को लालायित होगा? क्या सुन्दर बाल खाने में लेंगे? ईश्वर की कृपा है कि अपनी माया से इस शरीर को सुन्दर चमड़ी से ढका हुआ है। इसके अन्दर मांस मज्जा, नसों के जाल, कंकाल व मल भरे हैं। कुष्ठ, चेचक आदि रोग होने पर किसके मन को भायेगा। विवेक होने पर शरीर के प्रति आसक्ति समाप्त हो जायेगी। कितना ही सुन्दर शरीर क्यों न हो, मृत्यु होने पर कोई छूना भी नहीं चाहेगा ।

शरीर से उपयोग लेना है, पर यह भोग्य नहीं है। इससे ईश्वर प्राप्ति करनी है। इसमें आसक्त न होकर त्यागपूर्वक भोग करना है। स्वाध्याय, सत्संग, अभ्यास छोड़ देने से निश्चयात्मक ज्ञान भ्रमात्मक या अभावात्मक में बदल जाता है। अनभ्यास के कारण विवेक दबकर चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि को ठीक मानने लग जाता है। सुन्दर कपड़ों में सुन्दर शरीर पर आसक्त डाक्टर को उसी सुन्दर शरीर का आपरेशन करते समय वासना नहीं उभरती। वहाँ उसका विवेक काम करता है। वस्तु को गहराई से जानकर ज्ञान को दृढ़ बना लें ।

आत्मा को आवश्यकता है ईश्वरानन्द की। आत्मा ही आत्मा का बन्धु है, वही शत्रु भी है। ईश्वर जीव का सम्बन्ध पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। "त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।" (ऋ ८/९८/११) यदि इसको समझते हैं तो योग में सफल होंगे। यदि इसको नहीं जानते या ईश्वर से अयोग्य सम्बन्ध जोड़ते हैं तो विफल होंगे। लोक के माता-पिता से ईश्वर का मातृत्व-पितृत्व अधिक है। लोक में अच्छे धार्मिक पुत्र-पुत्रियां अपने माता-पिता से ठीक/अच्छे सम्बन्ध रखते हैं; परन्तु क्या उनके ईश्वर से भी ऐसे सम्बन्ध हैं ? यदि नहीं तो विफल होंगे। ईश्वर से तो नाम मात्र का सम्बन्ध रखते हैं। ईश्वर की सत्ता ही में संशय या भ्रान्ति होगी तो उसके साथ उचित व्यवहार क्या करेंगे? संशय दूर होने पर ही ईश्वर से सम्बन्ध जोड़ने की बात होती है। हम सिद्धान्त में ईश्वर का और व्यवहार में टार्च का मूल्य अधिक समझते हैं। जब तक व्यवहार में ईश्वर के मूल्य का पता न लगे, तब तक उससे सम्बन्ध नहीं जुड़ेगा। साधकों को शब्द व अनुमान प्रमाण से ईश्वर को मान कर, संशय दूर करके फिर अभ्यास से प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुभव करना चाहिए।

व्यवहार में प्रयोग, निरीक्षण, परीक्षण करते रहना चाहिए। नाम और नामी का पता जिज्ञासु को होना चाहिए। नाम-नामी का अर्थ व फल जानने से विद्या प्राप्त होती है। हमारा पिता सर्वव्यापक ईश्वर 'ओ३म्' नाम वाला सर्वरक्षक है। उसके बिना संसार टिक नहीं सकता। जड़ पदार्थ और प्राणधारी सब उसके सहारे टिके हुए हैं।

(१) माता-पिता, राजा-गुरु:- वेद में ईश्वर को जीव का स्वामी, सहायक, सुहृद्-मित्र, माता-पिता, राजा और गुरु स्वीकार किया है। लोक में यह जीव अपने बच्चों की रक्षा ईश्वर की सहायता से करता है। अत: लौकिक माता-पिता से बड़ा माता-पिता ईश्वर है। लौकिक मां तो मोह-अज्ञानता के कारण, उलटे काम करने वाले अपने बालक को भी सारी सम्पत्ति का मालिक बना देती है; परन्तु ईश्वर ने यह धरती आर्य को दी 'आर्य ईश्वरपुत्रः' (निरुक्त) श्रेष्ठ, आज्ञाकारी, ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव को धारण करने वाले उद्यमी को दी; अवज्ञाकारी, अनाड़ी सन्तान को नहीं। पिता की आज्ञानुसार चले सो पुत्र वरना नहीं। क्योंकि ईश्वर हमारा माता-पिता है, अत: यदि हम उस के विचार के साथ चलते हैं तो उसके पुत्र हैं, अन्यथा नहीं। ईश्वर के आदेश मानने पड़ेंगे यदि उसका पुत्र बनना चाहते हैं ।

(२) गुरु- शिष्य व स्वामी-सेवक सम्बन्ध - ईश्वर हमारा गुरु, हम उसके शिष्य हैं, ईश्वर स्वामी हम सेवक हैं तो उसकी आज्ञा, आदेश हमारे लिये क्या हैं? उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है, विरुद्ध चलना अधर्म, अन्याय, अविद्या, अज्ञान है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् आनन्द से परिपूर्ण होने से कभी भूल नहीं करता। ईश्वर परिपूर्ण है, अत: अपनी कमी पूर्ण करने हेतु कोई स्वार्थ का काम नहीं करता, जब कि लौकिक गुरु में ऐसी सम्भावना है। ईश्वर सर्वोपरि है अत: उसका निर्णय अन्तिम होगा। जब कोई कहे ये अच्छा, कोई कहे वह अच्छा, सो क्या अच्छा क्या बुरा यह अन्तिम निर्णय परम गुरु परमेश्वर का ही मान्य होगा।

(३) उपास्य-उपासक सम्बन्ध - ईश्वर भजनीय-उपासना करने योग्य है ऐसा समझकर उपासना करते हैं तो हम उसका लाभ उठा पायेंगे। एक वैज्ञानिक प्रकृति-विकृति की उपासना यह मानकर करता है कि उससे मेरा पूर्ण कल्याण हो जायेगा। उन सांसारिक वस्तुओं को उपास्य मानता है, जिनसे यह कामना कभी पूर्ण नहीं होती । चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक, धनवान्, चक्रवर्ती राजा हो जाये, प्रकृति-विकृति के उपासक कभी पूर्ण सुखी नहीं हुए । किसी के साथ सुख के लिये सम्बन्ध जोड़ना उसकी उपासना है। जीव कर्म करने में स्वतन्त्र, फल भोगने में ईश्वराधीन है, यह जीव-ईश्वर सम्बन्ध है।

संसार की उपासना में चार प्रकार के दु:खों से मिश्रित सुख मिलेगा, परन्तु ईश्वर की उपासना से ईश्वर का विशुद्ध ज्ञान, बल, आनन्द प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिये भी ज्ञान-कर्म-उपासना से रहित नहीं रह सकता। या तो संसार की उपासना या ईश्वर की उपासना बनी रहती है।

(४) व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध - जीव-ईश्वर का व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध किस रूप में रहता है ? एक लोहे के गोले को तपाने के बाद अग्नि के अन्दर-बाहर गोला 'अग्निवत्' दिखाई देगा। गोला व्याप्य और अग्नि व्यापक है। जो अग्नि अन्दर-बाहर रहती है वह व्यापक और जिसके अन्दर रहे वह गोला व्याप्य। जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो साधक ईश्वर को कहाँ ढूँढ़ता है ? लोक में जिस वस्तु को ढूँढ़ते हैं, वह प्राय: दूर होती है। इस तरह जो व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध को नहीं जानता, वह ईश्वर को भी नहीं जानता। उसे वह कहीं दूर ढूँढ़ते हुए प्राप्त करना चाहता है। साधक की पहली भूल-ईश्वर को कहीं दूर ढूँढ़ता है। दूसरा अपने निकट ऊपर-नीचे दायें-बायें तो स्वीकार करता है, पर शरीर में नहीं समझता। तीसरा बाहर मानता हुआ, अपने शरीर में भी खोजना आरम्भ करता है, परन्तु जीव स्वयं जहाँ रहता है वहाँ अपने आप को छोड़कर शेष शरीर में ईश्वर को खोजता है, क्योंकि उसको व्याप्य-व्यापक संबंध का सही ज्ञान नहीं। जब साधक यह जानेगा कि ईश्वर मेरे में भी है तभी तो उसे स्वयं में पा सकेगा। अपने को छोड़कर अन्यत्र ईश्वर को ढूंढ़ेगा तो कदापि नहीं मिलेगा ।

ईश्वर में गोता लगाने की विद्या आनी चाहिए। जैसे समुद्र में गोता लगाता है। अज्ञान, अधर्म जलाने पर लक्कड़रूपी संसार जल जाता है तो ज्ञानाग्नि में ईश्वर दीखने लगता है। शरीर, भोजन, मकान, भाई, पड़ोसी, बाजार आदि में व्यक्ति भूला रहता है। व्याप्य को व्यापक के प्रभाव से दबा देना चाहिए। व्याप्य (लक्कड़) का प्रभाव समाप्त हो तो व्यापक (अग्नि) का प्रभाव दीखेगा।

see also: स्वाध्याय का महत्व

ईश्वर के सम्बन्ध से व्यक्ति का निर्माण

ईश्वर के सम्बन्ध से व्यक्ति का निर्माण

ईश्वर की सहायता के बिना मानव निम्माण नहीं होता। जहाँ पाश्चात्यों का दर्शन समाप्त होता है वहां वैदिक दर्शन शुरू होता है। ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव और वेद का आदेश अन्तिम आदेश है। ईश्वर की आज्ञा मानने वाले को कोई डिगा नहीं सकता, चाहे मृत्यु भी क्यों न आ जाये। सत्य को जानने के लिये पाँच कसौटियाँ हैं (१) जो-जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह वह सत्य, उससे विरुद्ध असत्य। (२) जो-जो सृष्टिक्रम के अनुकूल वह वह सत्य, उससे विरुद्ध असत्य। जैसे कोई कहे, 'बिना माता-पिता के योग से लड़का हुआ' ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य मानना चाहिए (३) "आप्त" अर्थात् धार्मिक विद्वान् सत्यवादी सत्यमानी निष्कपटियों के उपदेशानुकूल। (४) अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दु:ख अप्रिय है वैसा सर्वत्र समझना। (५) आठों प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव के अनुकूल। अत: जो सत्य है उस पर डट जायें। असत्य को उखाड़कर फेंक दें। सत्य जानना, मानना, करना ही ईश्वर का काम है। हम भी सत्य पर चलेंगे। ईश्वर के निषेध को छोड़ेंगे और आदेश को मानेंगे। अच्छे कार्य से धन कमाएँ। जो अपने झूठ, छल-कपट, कुवासनाओं, अविद्या, चोरी आदि से सन्धि करता है, वह दूसरों की चोरी आदि से भी सन्धि कर लेता है। अपने दोषों को दूर करें तो अन्य के दोष दूर कर सकते हैं। जब हमारा पिता-माता-आचार्य-राजा ईश्वर है तो यह दो मुठ्ठी वाला मानव क्या हानि करेगा? सत्य कार्य को सिद्ध करो या मरो।

see also: ब्रह्म विज्ञान (भाग ३)

वैदिक धर्म में प्रकृति का स्वरूप

वैदिक धर्म में प्रकृति का स्वरूप

प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्।

(योग दर्शन २/१८)

समस्त मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अतः दृश्य =3 कार्य प्रकृति भी तीन गुणों वाली है, क्योंकि कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। सत्त्वगुण प्रकाशात्मक, रजोगुण क्रियाशील=प्रवृत्ति करने वाला और तमोगुण स्थितिशील = प्रकाश व क्रिया को स्थिर करने वाला होता है। यह दृश्य का स्वभाव बताया। फिर उसका स्वरूप बताया भूतेन्द्रियात्मक होना। 'भूत' शब्द से सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार के भूतों का ग्रहण है। 'इन्द्रिय', शब्द से बाह्य तथा आंतरिक दोनों इन्द्रियों का ग्रहण है। इस प्रकार महतत्त्व, अहंकार, पाँच सूक्ष्म भूत, ग्यारह इन्द्रियाँ और पृथ्वी आदि पांच स्थूल भूत तक सभी प्रकृति-विकृतियों का ग्रहण है। समस्त कार्य रूप यह जगत् 'दृश्य' कहलाता है।दृश्य का प्रयोजन - इस दृश्य जगत् का प्रयोजन पुरुष को भोग तथा अपवर्ग प्राप्त करना है। दोनों को जीवात्मा बुद्धि की सहायता से प्राप्त करता है। अत: यह बुद्धिकृत् कहलाते हैं। परन्तु बुद्धि अचेतन होने से स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकती। पुरुष की प्रेरणा से ही बुद्धि का समस्त व्यापार होने से बुद्धिकृत् भोग व अपवर्ग, पुरुष ही भोगता है। जैसे राजा के आदेश से योद्धा लड़ते हैं परन्तु इसका परिणाम 'हार जीत ' राजा की ही मानी जाती है, योद्धाओं की नहीं।

जीवात्मा बाह्य विषयों से सम्पर्क करने की इच्छा करता है तो बुद्धि से निश्चय करके मन को प्रेरित करता है और मन बाह्य इन्द्रियों को प्रेरित करता है। इसी प्रकार इन्द्रियों से जो भी ज्ञान होता है वह मन के द्वारा बुद्धि को और बुद्धि के द्वारा पुरुष को मिलता है। अत: इस पुरुष के अतिशय निकट रहने वाली बुद्धि प्रधान मन्त्री की भाँति होती है। अत: हम भ्रम से बुद्धि को भोक्ता मानने लगते हैं। प्रकृतिजन्य प्रत्येक कार्य-वस्तु में ये त्रिगुण मुख्य- गौण भाव से रहते हैं। एक समय में एक ही गुण प्रधान होने से वह दूसरे गौण भाव प्राप्त दो गुणों पर हावी होकर अपना प्रभाव प्रकट करता है। ये सभी पृथक्-पृथक् अपनी शक्ति बनाये हुए प्रधान गुण के साथ सहकारी भाव से कार्य करते हैं। गौण रूप से रहने वाले गुण भी उचित अवसर तथा उपयुक्त निमित्त को पाकर अपने-अपने कार्यों को प्रकट करने में समर्थ हो जाते हैं अत: शान्त घोर और मूढ़ परिणामों का क्रम न्यूनाधिक रूप में सदा चलता रहता है।

"बुद्धेरेव पुरुषार्थऽपरिसमाप्तिर्बन्धः" (व्यास भाष्य) अर्थात् बुद्धि आदि जो सूक्ष्म शरीर के घटक हैं वे जन्मजन्मान्तर में भी पुरुष के साथ रहते हैं। पुरुष इनकी सहायता से ही सुख-दुःख का भोग करता है। अत: मोक्ष होने तक बुद्धि आदि पुरुष के लिये कार्य करते रहते हैं और इनके कार्य की समाप्ति न होना ही पुरुष का बन्धन है तथा "तदर्थावसानो मोक्षः'' (व्यास भाष्य) अर्थात् उस बुद्धि का कार्य जब विवेकख्याति होने पर समाप्त हो जाता है और पुरुष अपने स्वरूप को समझ लेता है, तो यह प्रकृति के सम्पर्क से पृथक् होना ही पुरुष का "मोक्ष" कहलाता है।

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारोऽहंकारात्पञ्चतन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ (सांख्य द. १/६१)

अर्थात् सत्त्व, रजस्, तमस् इन तीन वस्तुओं (गुणों ) के संघात का नाम प्रकृति है। प्रकृति से महत्त्व = बुद्धि बुद्धि से अहंकार, उससे पांच तन्मात्राएँ (सूक्ष्म भूत) और दस इन्द्रियाँ तथा ग्यारहवाँ मन, पांच तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि पांच स्थूलभूत ये चौबीस और पच्चीसवाँ पुरुष (= जीव और ईश्वर ) ये पच्चीस का गण है।

ईश्वर सृष्टिकर्ता, जीव भोक्ता, और प्रकृति भोग्या है। सृष्टि एक महायज्ञ है, इसके रचयिता ओ३म् (= ईश्वर) ने अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड (अनेक प्रकार के ब्रह्माण्ड) रचाये। इस संपूर्ण सृष्टि का राजा परमेश्वर है, जो कि महान् है। प्रकृति सूक्ष्म और जड़ है, जो कि ईश्वर के आधार पर रहती है। ईश्वर महान् व सूक्ष्मतम है। माता-पिता के वल कर्म करते हैं। रचना ईश्वर करता है। मातायें भोजन को केवल पेट में डालती हैं स्तनस्थ दूध ईश्वर बनाता है।

see also: ब्रह्म विज्ञान (भाग १)

सृष्टि रचना

सृष्टि रचना

लगभग दो अरब वर्ष पहले यह पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रादि कुछ नहीं था। बद्ध जीवात्माएँ मूरचछित अवस्था में थीं। जैसे निद्रा में कोई अनुभूति नहीं होती उसी तरह प्रलयकाल में भी नहीं होती है। सत्त्व-रज-तम करणों को इकठ्ठा कर ईश्वर ने अपने ज्ञान-सामर्थ्य से महत्तत्त्व, फिर अहंकार, फिर पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, पांच कर्मेन्द्रियाँ, मन व पांच तन्मात्रायें (सूक्ष्मभूत) कुल अठारह तत्त्व, फिर पांच स्थूलभूत-उनसे सूर्य, चन्द्र, तारे, पृथ्वी आदि यह स्थूल जगत बनाया। वनस्पति, मछलियाँ, कीट, पतंग, पशु आदि के उपरान्त अन्त में मनुष्यों के शरीरों की रचना हुई। मनुष्य सब युवा शरीरवाले उत्पन्न हुए। अमैथुनी सृष्टि बनी।

प्राणी उत्पत्ति चार प्रकार की है -

(१) जरायुज = मनुष्य, पशु आदि ।

(२) अण्डज = पक्षी, कीट आदि ।

(३) उद्भिज = वृक्ष आदि पृथ्वी में से निकलते हैं ।

(४) स्वेदज = पसीने से जुएँ, गेहूं आदि में कीड़े-कीटाणु आदि।

ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन चार ऋषियों को चार वेदों का ज्ञान दिया। १ अरब ९६ करोड़ ८ लाख ५३ हजार १२० वर्ष बीत गये अमैथुनी सृष्टि को हुए। ४ अरब ३२ करोड़ वर्ष इस सृष्टि की कुल आयु है। फिर विनाश की प्रक्रिया होती है, जिसे विचार कर वैराग्य की भावना जगा सकते हैं। जीवन और पृथ्वी का आधार 'सूर्य की गर्मी', दो अरब कुछ करोड़ वर्ष उपरान्त कम होती जायेगी, तब इस पर आधारित मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति आदि धीरे-धीरे क्षीण होते-होते नष्ट हो जायेंगे। इस उत्पत्ति-प्रलय की प्रक्रिया से संसार की नश्वरता ज्ञात होती है व प्रलयावस्था के सम्पादन से वृत्ति निरोध होकर जीवात्मा ईश्वर की शरण में समाधि प्राप्त कर लेता है।

संसार सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान

पदार्थ अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। कोई वस्तु आकस्मिक (ओटोमैटिक) है ही नहीं। जो वस्तु संघातरूप (अवयववाली) है, जोड़कर बनी है वह अवश्य कभी बनी है, जैसे कपड़ा, घड़ा संघात से बना हुआ है। बनी हुई वस्तु नष्ट भी हो जायेगी। पृथ्वी संघात से बनी है तो वह जरूर टूटेगी। जिसने बनाई है वह तोड़ेगा। ये सब नाशवान् चीजें हैं।

पदार्थ

भोग

पञ्च क्लेश

(१) अविद्या - विद्या से अन्य अयथार्थ ज्ञान ही अविद्या है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा महान् है तो भी इन चार विभागों के अन्तर्गत अविद्या का समावेश हो जाता है। 'अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या'। (यो. द. २/५)

१. अनित्य - अर्थात् कार्य जो शरीरादि स्थूल पदार्थ व लोकलोकान्तर में नित्य बुद्धि तथा जो नित्य पदार्थ अर्थात् ईश्वर, जीव व जगत का कारण, इनमें अनित्य बुद्धि होना।

२. अशुचि - मलमूत्रादि के समुदाय, दुर्गन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना तथा तालाब, बावड़ी, कुण्ड, कुंआ और नदी में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उनका चरणामृत पीना, एकादशी

आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दु:खों को सहना। स्पर्श इन्द्रिय के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना और सत्य विद्या, सत्यभाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता,

सर्वोपकार, सब में प्रेम भाव से वर्तना आदि शुद्ध व्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना।

३. दुःख में सुख बुद्धि अर्थात् विषय तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईष्ष्या, द्वेषादि दुःख स्वरूप व्यवहारों से सुख मिलने की आशा करना; जितेन्द्रियता, निष्कामता, शम, सन्तोष, विवेक, प्रसन्नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारों में दु:ख बुद्धि करना।

४. अनात्मा में आत्म बुद्धि अर्थात् जड़ में चेतन और चेतन में जड़ भावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है। अविद्या से विपरीत जो पदार्थ जैसा है उसमें वैसी बुद्धि रखना 'विद्या' है इससे जीव बन्धन से छूट कर मुक्ति के आनन्द को प्राप्त करता है।

(२) अस्मिता - बुद्धि (मन-चित्त) को आत्मा से भिन्न न समझना ।

(३) राग - सुख में प्रीति यह राग है।

(४) द्वेष - दुःख में अप्रीति द्वेष है ।

(५) अभिनिवेश - सब प्राणी मात्र की यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ, मरू नहीं । मृत्यु दु:ख से त्रास अभिनिवेश कहाता है ।

इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के, ब्रह्म को प्राप्त होके, मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये।

क्लेशों की अवस्थायें पांच हैं -

(१) प्रसुप्त - जन्मजन्मान्तर में भोगे हुए भोगों के संस्कार जो सोये पड़े हैं।

(२) तनु - सतत् सत्संग, उपदेश आदि से जो कमजोर बन गये हैं वे

(३) विच्छिन्न - एक संस्कार उभरता, तो उससे विपरीत दबा रहता है। जैसे द्वेष की स्थिति में प्रेम का न उभरना।

(४) उदार - प्रकट या उभार की स्थिति। जैसे जवानी में प्रेम।

(५) दग्धबीजभाव - योग में विशिष्ट सिद्धि होने पर जले हुए दाने के समान।

see also: संकलित पोस्ट (भाग २)

संसार में स्थायी सुख नहीं

संसार में स्थायी सुख नहीं

जब तक संसार में दु:ख की अनुभूति नहीं करोगे, उस से नहीं ऊबोगे तब तक ईश्वर के सुख, ज्ञान, बल, आनन्द के प्रति रुचि नहीं होगी। संसार में सुख तो है पर पूर्ण सुख नहीं है। कोई न कोई दुःख लगा हुआ है। जो थोड़ा सुख है वह भी दु:ख मिश्रित है। अतः बुद्धिमान् ऋषि लोग उसे भी दुःख मानकर छोड़ देते हैं व पूर्ण सुख (=मुक्ति, ब्रह्मानन्द, ईश्वर प्राप्ति) चाहते हैं ।

(१) कुत्रापि कोऽपि सुखी न। (सांख्य ६/७) अर्थात् संसार में कहीं भी कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है ।

(२) विविधबाधनायोगाद् दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः। (न्याय ४/१/५५) अनेक प्रकार के दु:खों के साथ सम्बन्ध होने से शरीर में आना (जन्म लेना) दु:ख ही है।

(३) अथाऽतो ब्रह्म जिज्ञासा। (वेदान्त १/१/१) संसार को भोग कर देख लिया, दु:ख ही दुःख है। अब ब्रह्म के जानने की इच्छा करनी चाहिये।

(४) आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षात् सुखदुःखे। (वैशे. द. ५/२/१५) आत्मा जब मन, इन्द्रिय व विषय के साथ सम्बद्ध होता है तब सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है।

(५) परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिन:॥ (यो. २/१५) इस संसार के जो भी पदार्थ हैं उनमें विवेकी व्यक्ति के लिये चार प्रकार का दुःख मिला हुआ है। यह भावना कि भोगों को भोगने से मैं तृप्त हो जाऊँगा, मिथ्या है। इन्द्रियों का सामर्थ्य शिथिल या समाप्त हो जाने पर भी मन की तो भोगने की इच्छा बनी ही रहती है यह 'परिणाम दु:ख' है। भोगने के लिये तैयार, परन्तु उसमें कोई बाधा आये, कोई बाधक बने तो यह 'ताप दु:ख ' अच्छा पुत्र बिगड़ न जाये, कुकर्मी न हो जाये यह 'ताप दु:ख'। मिलने में बिछुड़ने का यह 'ताप दु:ख' है।

भोगने में हम सुख दुःख की अनुभूति करते हैं, उसकी छाप चित्त पर पड़ती है, तो उन्हें फिर भोगने की इच्छा होती है। वही भोग यदि न मिले अथवा कम, घटिया, महंगा या समय पर न मिले तो दुःख होगा, यह 'संस्कार दु:ख' है। और 'गुणवृत्तिविरोधदुःख' - सत्त्व, रज, तम गुणों का एक दूसरे से परस्पर विरोध होने से कभी कुछ विचार तो कभी कुछ विचार, करूँ कि न करूँ, पाप-पुण्य करने का वृत्तिविरोधरूपी घर्षण-दुःख होना।

(६) न वै सशरीरस्य सतः प्रियाऽप्रियोरपहतिरस्ति। (छां. उप. ८/१२/१) शरीर के रहते सांसारिक सुख-दुःख हुए बिना नहीं रहते। निष्काम भाव से प्रयोग करते यदि सुख-दुःख की अनुभूति नहीं करेंगे तो ये दुःख नहीं सतायेंगे, जैसे ऋषि लोगों को। विपरीत दु:ख की अनुभूति योगावस्था में नहीं होगी।

उपसंहार

मैं-मेरा का सम्बन्ध इतना गहरा है कि व्यक्ति एक क्षण भी इस से अलग नहीं हो पाता। यह स्वस्वामी सम्बन्ध छूटने पर ही ईश्वर प्राप्ति की अधिक रुचि होती है। यह शरीर भी अपना नहीं, हम तो केवल इसके प्रयोक्ता हैं स्वामी नहीं हैं। जहाँ ममत्त्व वहाँ अविद्या, और जहाँ अविद्या है वहाँ दु:ख है। इस सम्पूर्ण पिण्ड और ब्रह्माण्ड का बनाने वाला स्वामी तो ईश्वर है। इराक में लाखों मर गये कोई नहीं रोया। पञ्जाब-काश्मीर में रोज मारे जाते हैं कोई नहीं रोता परन्तु घर से तार आ जाये तो क्या हाल होगा? यह स्व-स्वामी सम्बन्ध है।ईश्वर-जीव-प्रकृति का ठीक- ठीक ज्ञान (विवेक) होने पर व व्यावहारिक अनुभूतियाँ होने पर अन्य कुछ जानना शेष नहीं रहता। उपनिषद् में आया है 'किसके जान लेने पर अन्य किसी का जानना शेष नहीं रहता ? ब्रह्म पदार्थ के जानने के बाद अन्य के जानने की इच्छा नहीं रहती।' जीव ज्ञान, बल, आनन्द चाहता है। ईश्वर के जानने के पश्चात् उसे सब कुछ मिल जाता है।

प्रकृति को जाना, विकृति को जाना, स्वयं आत्मा को भी जाना परन्तु जब व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है तो कृतकृत्य हो जाता है उसे पूर्ण तृप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति के पश्चात् कुछ भी प्रापणीय शेष नहीं रहता।

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ।

(मु.उप.२/२/८)

दूर से दूर और समीप से समीप विद्यमान ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने पर आत्मा की अविद्या नष्ट हो जाती है। सारे संशय नष्ट हो जाते है और सारे कुसंस्कारों का नाश हो जाता है।see also: आर्य संस्कृति का संक्षेप में संपूर्ण वैदिक ज्ञान

कर्म

कर्म

कर्म की परिभाषा व लक्षण : - सुख की प्राप्ति करने और दुःख से छूटने के लिये जीवात्मा मन, इन्द्रिय, शरीर से जो चेष्टा विशेष करता है : 'कर्म' है

कर्म के भेद - कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्। (यो.द.४/७) योगी का अशुक्लाकृष्ण (निष्काम) कर्म होता है। तथा अन्य संसारी मनुष्यों का तीन प्रकार का (१) शुक्ल=सकाम शुभकर्म, (२) कृष्ण अशुभ कर्म (३) शुक्ल कृष्ण=मिश्रित कर्म होता है। कर्म कोई भी निष्फल नहीं जाता। कर्म फल कत्ता ही भोगता है अन्य नहीं। सिद्धान्त की तात्त्विक समझ से पवित्र मनुष्य ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मज्ञानी संसार का उपकार करने में जीवनभर रत रहता है।

योगी राग-द्वेष से रहित होकर कर्म करता है वह निष्काम। जो भी शुभ कर्म, कर्त्तव्य भावना से, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप और ईश्वर प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर करे वह निष्काम। परोपकार आदि शुभ कर्मों के साथ-साथ ईश्वर उपासना भी आवश्यक है। केवल परोपकार आदि कर्मों से ही मुक्ति नहीं होती पर ये मुक्ति में सहायक जरूर हैं।

फल की दृष्टि से भेद - (१) क्रियमाण - जिन कर्मों को कर रहे हैं। (२) संचित - जिन कम्मों को कर चुके, (३) प्रारब्ध - जिन किये हुए कर्मों का फल मिलने लगे।

साधनों के आधार पर भेद - (१) शारीरिक (२) वाचनिक (३) मानसिक कत्त्ता की परिभाषा - कर्त्तुम्, अकर्त्तुम् अन्यथा कर्त्तुम् यःस्वतंत्रः स कत्त्ता। अर्थात् जो किसी कार्य को करने, न करने या उल्टा करने में स्वतंत्र है, वह कर्त्ता कहलाता है।

see also: संकलित पोस्ट (भाग १)

कर्म का फल, परिणाम व प्रभाव

कर्म का फल, परिणाम व प्रभाव

एक बालक अज्ञानता से ब्लेड से उंगली काट लेता है यह 'परिणाम'। दूसरा बच्चा उसके निकलते खून को देख कर रोता है यह 'प्रभाव'। मां आकर उसे चांटा लगाती है, यह कर्म का 'फल' हुआ।

कर्म का फल है - जाति, आयु और भोग।

जाति = योनि यथा मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की।

आयु = जन्म से मृत्यु तक का समय। जैसे कीट-पतंग की कुछ घण्टे ही, पशु-पक्षी की कुछ वर्ष, मनुष्य की सौ वर्ष। मनुष्य अपनी आयु एक सीमा तक ही बढ़ा सकता है। अमुक दिन इतने बजे मरेगा, इस रूप में आयु निश्चित नहीं होती।

भोग = सुख और दुःख के साधनों का मिलना यह योनि (=शरीर) के अनुसार होता है। मांस खानेवाले शेर आदि, घास खाने वाले गाय-घोड़ा आदि, अन्न-फल-वनस्पति खाने वाले मनुष्य।

मिलकर फल देना - एक साथ एक कर्म का फल सुख व दूसरे कर्म का दु:ख भी मिल रहा है। जैसे घर में फ्रीज, टी. वी. से सुख तो मिल रहा है। पर साथ साथ बीमारी का दु:ख भी भोग रहा है।

कर्म फल का नाश होना - मुक्ति के काल तक भोगने से शेष बचे कर्मों का फल अभी न मिलना, लौट कर आने पर मिलना।

व्यक्ति स्वयं दण्ड ले ले अथवा माता-पिता, गुरु-राजा आदि दण्ड दे दें तो इन कर्मों का फल ईश्वर से नहीं मिलेगा। यदि न्यूनाधिक मात्रा में लिया-दिया होगा तो शेष दण्ड (फल) ईश्वर देगा। कर्मों की वासना (= संस्कार) समाप्त कर दिये तो सकाम कर्म नहीं होंगे। उन निष्काम कर्मों का लौकिक फल नहीं मिलेगा। जीवनमुक्त योगी को पहले के किये कर्म का दण्ड मिलता है तो उसे वह ज्ञान के ऊँचे स्तर के कारण अनुभव नहीं करेगा। काल का प्रभाव कर्मों पर नहीं पड़ता। शुभकर्म करते हुए भी यदि अच्छा फल नहीं मिला तो समझें कि कर्म विधि में भूल हुई या कत्त्ता आलसी है या साधन उपयुक्त नहीं है। मुक्ति के लिये सब कर्म फलों का नाश होना आवश्यक नहीं, पर अविद्या का नाश जरूरी है।

see also: रामायण भ्रांतियां का समाधान

कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिये भी कार्य किये बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अपने तीन प्रकार के साधनों मन, वाणी व शरीर से या तो कुछ चाह रहा होता है अथवा छोड़ रहा होता है। जीवात्मा के कर्म प्रवाह से अनादि हैं व वे उसके साथ ही हैं। जो मुक्त जीव सृष्टि में घूम रहे हैं, उनके भी कर्म अवशिष्ट हैं। कर्म अलग हैं, संस्कार अलग। पुरुषार्थ से कर्मों के संस्कार नष्ट हो सकते हैं। आज भी यदि अच्छे बुरे सकाम कर्मों के संस्कारों को दग्धबीज भाव में पलट दें और निष्काम कर्म करते रहें तो मुक्ति हो जायेगी ।

वेद की आज्ञा है कि व्यक्ति कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। शुभ कर्म करने से एक यह लाभ भी होता है कि व्यक्ति बुरे कर्मों से बच जाता है। जीवात्मा जब दुरित को छोड देता है तो सदा आनन्द से भरपूर रहता है।

ध्यान देने की बात है कि क्या कभी ईश्वर विश्राम करता है ? व्यक्ति प्राय: काम से बचना चाहता है। वर्तमान में प्रायः ऐसी मानोवृत्ति बन गई है कि :

(१) काम करने को कोई तैयार नहीं, पर फल सभी पाना चाहते हैं ।

(२) आज का व्यक्ति काम गलत करता है, पर फल अच्छा चाहता है।

(३) परिश्रम करता कम (कौड़ी का) फल चाहता अधिक (रुपये का)

विचार धारा बन गई कि जो सतत काम करता है वह दु:खी होता है। किन्तु कर्म करने से दुःख नहीं होता। यदि कर्म करने से दु:ख होता तो ईश्वर को भी दुःख होता। हाँ, ईश्वर को खैंचातानी नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति को बल लगता है, कठिनाई महसूस होती है।

ईश्वर को ठीक नहीं जानने से लोग मानने लगे कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान् होने का अर्थ है ईश्वर चाहे जो कर सकता है। ईश्वर चाहे जो कुछ नहीं कर सकता। बिना उपादान कारण के ईश्वर भी कार्य -सृष्टि नहीं बना सकता। ऐसा कहने का साहस बहुत कम व्यक्ति रखते हैं। चोरी करने में डरें पर जैसा ईश्वर है उसे वैसा कहने में नहीं डरना चाहिये। ईश्वर में अनन्त सामर्थ्य है, अनन्त बल है, निरन्तर कार्य करता रहता है।

ईश्वर काम से कभी नहीं ऊबता, अत: हमें भी अच्छे कामों से कभी नहीं ऊबना चाहिये। ईश्वर का सदा अनुकरण करें। ईश्वर कर्म करता ही रहता है। जो व्यक्ति धर्म में, अच्छे कामों में दान नहीं देता उसका धन बुरे कामों में नष्ट होता है। अच्छे काम सकाम से लेकर निष्काम की कोटि तक होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य पालन से, पुरुषार्थ से आयु को बढ़ाना सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी। जान बूझकर निष्काम कर्म करते रहें तो ही योगी बन सकते हैं।

कर्म करते हुए जीना

कर्म करते हुए जीना

कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिये भी कार्य किये बिना नहीं रह सकता। मनुष्य अपने तीन प्रकार के साधनों मन, वाणी व शरीर से या तो कुछ चाह रहा होता है अथवा छोड़ रहा होता है। जीवात्मा के कर्म प्रवाह से अनादि हैं व वे उसके साथ ही हैं। जो मुक्त जीव सृष्टि में घूम रहे हैं, उनके भी कर्म अवशिष्ट हैं। कर्म अलग हैं, संस्कार अलग। पुरुषार्थ से कर्मों के संस्कार नष्ट हो सकते हैं। आज भी यदि अच्छे बुरे सकाम कर्मों के संस्कारों को दग्धबीज भाव में पलट दें और निष्काम कर्म करते रहें तो मुक्ति हो जायेगी ।

वेद की आज्ञा है कि व्यक्ति कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। शुभ कर्म करने से एक यह लाभ भी होता है कि व्यक्ति बुरे कर्मों से बच जाता है। जीवात्मा जब दुरित को छोड देता है तो सदा आनन्द से भरपूर रहता है।

ध्यान देने की बात है कि क्या कभी ईश्वर विश्राम करता है ? व्यक्ति प्राय: काम से बचना चाहता है। वर्तमान में प्रायः ऐसी मानोवृत्ति बन गई है कि :

(१) काम करने को कोई तैयार नहीं, पर फल सभी पाना चाहते हैं ।

(२) आज का व्यक्ति काम गलत करता है, पर फल अच्छा चाहता है।

(३) परिश्रम करता कम (कौड़ी का) फल चाहता अधिक (रुपये का)

विचार धारा बन गई कि जो सतत काम करता है वह दु:खी होता है। किन्तु कर्म करने से दुःख नहीं होता। यदि कर्म करने से दु:ख होता तो ईश्वर को भी दुःख होता। हाँ, ईश्वर को खैंचातानी नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति को बल लगता है, कठिनाई महसूस होती है।

ईश्वर को ठीक नहीं जानने से लोग मानने लगे कि ईश्वर के सर्वशक्तिमान् होने का अर्थ है ईश्वर चाहे जो कर सकता है। ईश्वर चाहे जो कुछ नहीं कर सकता। बिना उपादान कारण के ईश्वर भी कार्य -सृष्टि नहीं बना सकता। ऐसा कहने का साहस बहुत कम व्यक्ति रखते हैं। चोरी करने में डरें पर जैसा ईश्वर है उसे वैसा कहने में नहीं डरना चाहिये। ईश्वर में अनन्त सामर्थ्य है, अनन्त बल है, निरन्तर कार्य करता रहता है।

ईश्वर काम से कभी नहीं ऊबता, अत: हमें भी अच्छे कामों से कभी नहीं ऊबना चाहिये। ईश्वर का सदा अनुकरण करें। ईश्वर कर्म करता ही रहता है। जो व्यक्ति धर्म में, अच्छे कामों में दान नहीं देता उसका धन बुरे कामों में नष्ट होता है। अच्छे काम सकाम से लेकर निष्काम की कोटि तक होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य पालन से, पुरुषार्थ से आयु को बढ़ाना सकाम भी हो सकता है और निष्काम भी। जान बूझकर निष्काम कर्म करते रहें तो ही योगी बन सकते हैं।

see also: दुःख का कारण और निवारण

कर्मों का फल कब, कैसा, कितना मिलता है, यह जिज्ञासा सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन में होती है। कर्मफल देने का कार्य मुख्यरूप से ईश्वर द्वारा संचालित व नियंत्रित है, वही इसके पूरे विधान को जानता है। मनुष्य इस विधान को कम अंशों में व मोटे तौर पर ही जान पाया है, उसका सामर्थ्य ही इतनी है। ऋषियों ने अपने ग्रन्थों में कर्मफल की कुछ मुख्य-मुख्य महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है, उन्हें इस लेख में व सम्बन्धित चित्र (CHART) में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।

कर्मफल सदा कर्म के अनुसार मिलते हैं। फल की दृष्टि से कर्म दो प्रकार के होते हैं। १. सकाम कर्म २. निष्काम कर्म। सकाम कर्म उन कमों को कहते हैं, जो लौकिक फल (धन, पुत्र, यश आदि) को प्राप्त करने की इच्छा से किये जाते हैं। तथा निष्काम कर्म वे होते हैं जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न किये जायें बल्कि ईश्वर/मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किये जायें।

सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं - अच्छे, बुरे व मिश्रित। अच्छे कर्म-जैसे सेवा, दान, परोपकार करना आदि, बुरे कर्म-जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि। मिश्रित कर्म - जैसे खेती करना आदि इसमें पाप व पुण्य (कुछ अच्छा व कुछ बुरा) दोनों मिले जुले रहते हैं। निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं, बुरे कभी नहीं होते। सकाम कर्मों का फल अच्छा या बुरा होता है, जिसे इस जीवन में या मरने के बाद मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है। निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनन्द की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था मोक्ष अवस्था में भोगा जाता है।

जो कर्म इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, उन्हें 'दृष्टजन्मवेदनीय' कहते हैं। और जो कर्म अगले किसी जन्म में फल देने वाले होते हैं उन्हें 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहते हैं। इन सकाम कर्मों से मिलने वाले फल तीन प्रकार के होते हैं - १ जाति २. आयु ३. भोग। समस्त कर्मों का समावेश इन तीन विभागों में हो जाता है। जाति - अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग , वृक्ष, वनस्पति आदि विभिन्न योनियाँ, आयु-अर्थात् जन्म से लेकर मृत्यु तक का बीच का समय, भोग-अर्थात् विभिन्न प्रकार के भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि साधनों की प्राप्ति। जाति, आयु व भोग - इन तीनों से जो 'सुख-दु:ख' की प्राप्ति होती है, कर्मों का वास्तविक फल तो वही है। किन्तु सुख-दुःख रूपी फल का साधन होने के कारण 'जाति, आयु, भोग' को फल नाम दे दिया गया है।

'दृष्टजन्मवेदनीय' कर्म किसी एक फल व मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए

केवल आयु या केवल भोग, अथवा दो फल= आयु व भोग को दे सकते हैं जैसे उचित आहार-विहार, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, निद्रा आदि के सेवन से शरीर की रोगों से रक्षा की जाती है तथा बल-वीर्य, पुष्टि, भोग सामर्थ्य व आयु को बढ़ाया जा सकता है। जब कि अनुचित आहार, विहार आदि से बल, आयु आदि घट भी जाते हैं ।

दृष्टजन्मवेदनीय कर्म 'जाति रूप फल' को देने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि जाति (=योनि) तो इस जन्म में मिल ही चुकी है, उसे जीते जी बदला नहीं जा सकता; जैसे मनुष्य शरीर की जगह पशु का शरीर बदल लेना। हाँ मरने के बाद तो शरीर बदल सकता है, पर मरने के बाद नई योनि को देने वाला कर्म 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहा जायेगा, न कि 'दृष्टजन्मवेदनीय' ।

अदृष्टजन्मवेदनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं - १. नियत विपाक २. अनियत विपाक। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल निश्चित हो चुका हो, और जो अगले जन्म में फल देने वाला हो उसे 'नियत विपाक' कहते हैं। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल किस रूप में व कब मिलेगा, यह निश्चित न हुआ हो उसे 'अनियतविपाक' कहते हैं। कर्म समूह को शास्त्र में 'कर्माशय' नाम से कहा गया है। 'नियत विपाक कर्माशय' के सभी कर्म परस्पर मिलकर (संमिश्रित रूप में) अगले जन्म में जाति, आयु, भोग प्रदान करते हैं। इन तीनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से जानने योग्य है।

१. जाति - इस जन्म किये गये कर्मों का सबसे बड़ा वा महत्त्व पूर्ण फल अगले जन्म में जाति-शरीर के रूप में मिलता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, स्थावर=वृक्ष से शरीरों को जाति के अन्तर्गत ग्रहण किया जाता है। यह जाति भी अच्छे व निम्न स्तर की होती है यथा मनुष्यों में पूर्णाङ्ग-विकलाङ्ग, सुन्दर-कुरूप, बुद्धिमान्-मूर्ख आदि, पशुओं में गाय, घोड़ा, गधा, सुअर आदि।

२. आयु - नियत विपाक कर्माशय का दूसरा फल आयु-अर्थात् जीवन काल के रूप में मिलता है। जैसी जाति (=शरीर योनि) होती है, उसी के अनुसार आयु भी होती है। यथा मनुष्य की आयु सामान्यतया १०० वर्ष, गाय, घोड़ा, आदि पशुओं की २५ वर्ष, तोता, चिड़िया आदि पक्षियों की २-४ वर्ष, मक्खी, मच्छर, भोंरा, तितली आदि कीट पतंगों की २-४-६ मास की आयु होती है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु कुछ ही दिनों की होती है। मनुष्य अपनी आयु को स्वतंत्रता से घटा-बढ़ा भी सकता है।

३. भोग - 'नियत विपाक कर्माशय' का तीसरा फल भोग (=सुख-दुःख को प्राप्त कराने वाले साधन) के रूप में मिलता है। जैसी जाति (शरीर-योनि) होती है, उसी जाति के अनुसार भोग होते हैं। जैसे मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि साधनों से मकान, कार, रेल, हवाई जहाज, मिठाई, पॅखा, कूलर आदि साधनों को बनाकर, उनके प्रयोग से विशेष सुख को भोगता है। किन्तु गाय-भैंस-घोड़ा-कुत्ता आदि पशु केवल घास, चारा, रोटी आदि ही खा सकते हैं, कार-कोठी नहीं बना सकते। शेर-चीत्ता-भेड़िया आदि हिंसक प्राणी केवल मांस ही खा सकते हैं वे मिठाई, गाड़ी, मकान वस्त्र आदि की सुविधाएँ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पूर्व कहा गया कि 'नियत विपाक कर्माशय' से मिली आयु व भोग पर 'दृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय' का प्रभाव पड़ता है, जिससे आयु व भोग घट-बढ़ सकते हैं, पर ये एक सीमा तक (उस जाति के अनुरूप सीमा में) ही बढ़ सकते हैं।

'अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय' के अन्तर्गत 'अनियत विपाक' कर्मों का फल भी जाति, आयु, भोग के रूप में ही मिलता है। परन्तु यह फल कब व किस विधि से मिलता है इस के लिए शास्त्र में तीन स्थितियाँ (= गतियाँ) बतायी गयी हैं। १. कर्मों का नष्ट हो जाना २. साथ मिल कर फल देना ३. दबे रहना।

१. प्रथम गति - कर्मों का नष्ट हो जाना-वास्तव में बिना फल को दिये कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य बहुत लम्बे काल तक लुप्त हो जाना है। किसी भी जीव के कर्म सर्वांश में कदापि समाप्त नहीं होते, जीव के समान वे भी अनादि-अनन्त हैं। कुछ न कुछ मात्रा-संख्या में तो रहते ही हैं, व चाहे जीव मुक्ति में भी क्यों न चला जावे। अविद्या (=राग-द्वेष आदि) के संस्कारों को नष्ट करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जितने कर्मों का फल उसने अब तक भोग लिया है, उनसे अतिरिक्त जो भी कर्म बच जाते हैं, वे मुक्ति के काल तक ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं। इन्हीं बचे कर्मों के आधार पर मुक्ति काल के पश्चात् जीव को पुन: मनुष्य शरीर मिलता है। तब तक ये कर्म फल नहीं देते, यही नष्ट होने का अभिप्राय है।

२. दूसरी गति - साथ मिलकर फल देना - अनेक स्थितियों में ईश्वर अच्छे व बुरे कर्मों का फल साथ-साथ भी दे देता है। अर्थात् अच्छे व बुरे कर्मों का फल अच्छी जाति, आयु और भोग मिलता है, किन्तु साथ में कुछ अशुभ कर्मों का फल-दु:ख भी भुगा देता है। इसी प्रकार अशुभ का प्रधान रूप से निम्न स्तर की जाति आयु भोग रूप फल देता है, किन्तु साथ में कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए शुभ कर्मों का फल मनुष्य जन्म तो मिला किन्तु अन्य अशुभ कर्मों के कारण उस शरीर को अन्धा, लूला या कोढ़ी बना दिया। दूसरे पक्ष में प्रधानता से अशुभ कर्मों का फल गाय-कुत्ता आदि पशु योनि रूप में मिला किन्तु कुछ शुभ कर्मों के कारण अच्छे देश में अच्छे घर में मिला परिणाम स्वरूप सेवा भोजन आदि अच्छे स्तर के मिले।

३. तीसरी गति - कर्मों का दबे रहना-मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि-शरीर में मिल जाये, यह संभव नहीं है। अत: जिन कर्मों की प्रधानता होती है, उनके अनुसार अगला जन्म मिलता है। जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है, वे कर्म पूर्व संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं, और तब तक फल नहीं देते, जब तक उन्हीं के सदृश, किसी मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म न कर लिये जायें। इस तीसरी स्थिति को 'कर्मों का दबे रहना' नाम से कहा जाता है।

उदाहरण - किसी मनुष्य ने अपने जीवन में 'मनुष्य की जाति आयु-भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ-साथ, कुछ कर्म 'सूअर की जाति आयु-भोग' दिलाने वाले भी कर दिये। प्रधानता-अधिकता के कारण अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा और सूअर की योनि देने वाले कर्म तब तक दब रहेंगे जब तक कि सूअर की योनि देने वाले कर्मों की प्रधानता न हो जाय ।

उपर्युक्त विवरण का सार यह निकलता कि इस जन्म में दु:खों से बचने तथा सुख को प्राप्त करने के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सदा शुभ कर्म करने चाहिए और उनको भी निष्काम भावना से करना चाहिए ।

कर्मफल विवरण

कर्मफल विवरण

कर्मों का फल कब, कैसा, कितना मिलता है, यह जिज्ञासा सभी धार्मिक व्यक्तियों के मन में होती है। कर्मफल देने का कार्य मुख्यरूप से ईश्वर द्वारा संचालित व नियंत्रित है, वही इसके पूरे विधान को जानता है। मनुष्य इस विधान को कम अंशों में व मोटे तौर पर ही जान पाया है, उसका सामर्थ्य ही इतनी है। ऋषियों ने अपने ग्रन्थों में कर्मफल की कुछ मुख्य-मुख्य महत्त्वपूर्ण बातों का वर्णन किया है, उन्हें इस लेख में व सम्बन्धित चित्र (CHART) में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।

कर्मफल सदा कर्म के अनुसार मिलते हैं। फल की दृष्टि से कर्म दो प्रकार के होते हैं। १. सकाम कर्म २. निष्काम कर्म। सकाम कर्म उन कमों को कहते हैं, जो लौकिक फल (धन, पुत्र, यश आदि) को प्राप्त करने की इच्छा से किये जाते हैं। तथा निष्काम कर्म वे होते हैं जो लौकिक फलों को प्राप्त करने के उद्देश्य से न किये जायें बल्कि ईश्वर/मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किये जायें।

सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं - अच्छे, बुरे व मिश्रित। अच्छे कर्म-जैसे सेवा, दान, परोपकार करना आदि, बुरे कर्म-जैसे झूठ बोलना, चोरी करना आदि। मिश्रित कर्म - जैसे खेती करना आदि इसमें पाप व पुण्य (कुछ अच्छा व कुछ बुरा) दोनों मिले जुले रहते हैं। निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं, बुरे कभी नहीं होते। सकाम कर्मों का फल अच्छा या बुरा होता है, जिसे इस जीवन में या मरने के बाद मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जाता है। निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनन्द की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित रहते हुए समाधि अवस्था मोक्ष अवस्था में भोगा जाता है।

जो कर्म इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, उन्हें 'दृष्टजन्मवेदनीय' कहते हैं। और जो कर्म अगले किसी जन्म में फल देने वाले होते हैं उन्हें 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहते हैं। इन सकाम कर्मों से मिलने वाले फल तीन प्रकार के होते हैं - १ जाति २. आयु ३. भोग। समस्त कर्मों का समावेश इन तीन विभागों में हो जाता है। जाति - अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग , वृक्ष, वनस्पति आदि विभिन्न योनियाँ, आयु-अर्थात् जन्म से लेकर मृत्यु तक का बीच का समय, भोग-अर्थात् विभिन्न प्रकार के भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि साधनों की प्राप्ति। जाति, आयु व भोग - इन तीनों से जो 'सुख-दु:ख' की प्राप्ति होती है, कर्मों का वास्तविक फल तो वही है। किन्तु सुख-दुःख रूपी फल का साधन होने के कारण 'जाति, आयु, भोग' को फल नाम दे दिया गया है।

'दृष्टजन्मवेदनीय' कर्म किसी एक फल व मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए

केवल आयु या केवल भोग, अथवा दो फल= आयु व भोग को दे सकते हैं जैसे उचित आहार-विहार, व्यायाम, ब्रह्मचर्य, निद्रा आदि के सेवन से शरीर की रोगों से रक्षा की जाती है तथा बल-वीर्य, पुष्टि, भोग सामर्थ्य व आयु को बढ़ाया जा सकता है। जब कि अनुचित आहार, विहार आदि से बल, आयु आदि घट भी जाते हैं ।

दृष्टजन्मवेदनीय कर्म 'जाति रूप फल' को देने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि जाति (=योनि) तो इस जन्म में मिल ही चुकी है, उसे जीते जी बदला नहीं जा सकता; जैसे मनुष्य शरीर की जगह पशु का शरीर बदल लेना। हाँ मरने के बाद तो शरीर बदल सकता है, पर मरने के बाद नई योनि को देने वाला कर्म 'अदृष्टजन्मवेदनीय' कहा जायेगा, न कि 'दृष्टजन्मवेदनीय' ।

अदृष्टजन्मवेदनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं - १. नियत विपाक २. अनियत विपाक। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल निश्चित हो चुका हो, और जो अगले जन्म में फल देने वाला हो उसे 'नियत विपाक' कहते हैं। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल किस रूप में व कब मिलेगा, यह निश्चित न हुआ हो उसे 'अनियतविपाक' कहते हैं। कर्म समूह को शास्त्र में 'कर्माशय' नाम से कहा गया है। 'नियत विपाक कर्माशय' के सभी कर्म परस्पर मिलकर (संमिश्रित रूप में) अगले जन्म में जाति, आयु, भोग प्रदान करते हैं। इन तीनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से जानने योग्य है।

१. जाति - इस जन्म किये गये कर्मों का सबसे बड़ा वा महत्त्व पूर्ण फल अगले जन्म में जाति-शरीर के रूप में मिलता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, स्थावर=वृक्ष से शरीरों को जाति के अन्तर्गत ग्रहण किया जाता है। यह जाति भी अच्छे व निम्न स्तर की होती है यथा मनुष्यों में पूर्णाङ्ग-विकलाङ्ग, सुन्दर-कुरूप, बुद्धिमान्-मूर्ख आदि, पशुओं में गाय, घोड़ा, गधा, सुअर आदि।

२. आयु - नियत विपाक कर्माशय का दूसरा फल आयु-अर्थात् जीवन काल के रूप में मिलता है। जैसी जाति (=शरीर योनि) होती है, उसी के अनुसार आयु भी होती है। यथा मनुष्य की आयु सामान्यतया १०० वर्ष, गाय, घोड़ा, आदि पशुओं की २५ वर्ष, तोता, चिड़िया आदि पक्षियों की २-४ वर्ष, मक्खी, मच्छर, भोंरा, तितली आदि कीट पतंगों की २-४-६ मास की आयु होती है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु कुछ ही दिनों की होती है। मनुष्य अपनी आयु को स्वतंत्रता से घटा-बढ़ा भी सकता है।

३. भोग - 'नियत विपाक कर्माशय' का तीसरा फल भोग (=सुख-दुःख को प्राप्त कराने वाले साधन) के रूप में मिलता है। जैसी जाति (शरीर-योनि) होती है, उसी जाति के अनुसार भोग होते हैं। जैसे मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि साधनों से मकान, कार, रेल, हवाई जहाज, मिठाई, पॅखा, कूलर आदि साधनों को बनाकर, उनके प्रयोग से विशेष सुख को भोगता है। किन्तु गाय-भैंस-घोड़ा-कुत्ता आदि पशु केवल घास, चारा, रोटी आदि ही खा सकते हैं, कार-कोठी नहीं बना सकते। शेर-चीत्ता-भेड़िया आदि हिंसक प्राणी केवल मांस ही खा सकते हैं वे मिठाई, गाड़ी, मकान वस्त्र आदि की सुविधाएँ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पूर्व कहा गया कि 'नियत विपाक कर्माशय' से मिली आयु व भोग पर 'दृष्ट जन्मवेदनीय कर्माशय' का प्रभाव पड़ता है, जिससे आयु व भोग घट-बढ़ सकते हैं, पर ये एक सीमा तक (उस जाति के अनुरूप सीमा में) ही बढ़ सकते हैं।

'अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय' के अन्तर्गत 'अनियत विपाक' कर्मों का फल भी जाति, आयु, भोग के रूप में ही मिलता है। परन्तु यह फल कब व किस विधि से मिलता है इस के लिए शास्त्र में तीन स्थितियाँ (= गतियाँ) बतायी गयी हैं। १. कर्मों का नष्ट हो जाना २. साथ मिल कर फल देना ३. दबे रहना।

१. प्रथम गति - कर्मों का नष्ट हो जाना-वास्तव में बिना फल को दिये कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य बहुत लम्बे काल तक लुप्त हो जाना है। किसी भी जीव के कर्म सर्वांश में कदापि समाप्त नहीं होते, जीव के समान वे भी अनादि-अनन्त हैं। कुछ न कुछ मात्रा-संख्या में तो रहते ही हैं, व चाहे जीव मुक्ति में भी क्यों न चला जावे। अविद्या (=राग-द्वेष आदि) के संस्कारों को नष्ट करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जितने कर्मों का फल उसने अब तक भोग लिया है, उनसे अतिरिक्त जो भी कर्म बच जाते हैं, वे मुक्ति के काल तक ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं। इन्हीं बचे कर्मों के आधार पर मुक्ति काल के पश्चात् जीव को पुन: मनुष्य शरीर मिलता है। तब तक ये कर्म फल नहीं देते, यही नष्ट होने का अभिप्राय है।

२. दूसरी गति - साथ मिलकर फल देना - अनेक स्थितियों में ईश्वर अच्छे व बुरे कर्मों का फल साथ-साथ भी दे देता है। अर्थात् अच्छे व बुरे कर्मों का फल अच्छी जाति, आयु और भोग मिलता है, किन्तु साथ में कुछ अशुभ कर्मों का फल-दु:ख भी भुगा देता है। इसी प्रकार अशुभ का प्रधान रूप से निम्न स्तर की जाति आयु भोग रूप फल देता है, किन्तु साथ में कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए शुभ कर्मों का फल मनुष्य जन्म तो मिला किन्तु अन्य अशुभ कर्मों के कारण उस शरीर को अन्धा, लूला या कोढ़ी बना दिया। दूसरे पक्ष में प्रधानता से अशुभ कर्मों का फल गाय-कुत्ता आदि पशु योनि रूप में मिला किन्तु कुछ शुभ कर्मों के कारण अच्छे देश में अच्छे घर में मिला परिणाम स्वरूप सेवा भोजन आदि अच्छे स्तर के मिले।

३. तीसरी गति - कर्मों का दबे रहना-मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि-शरीर में मिल जाये, यह संभव नहीं है। अत: जिन कर्मों की प्रधानता होती है, उनके अनुसार अगला जन्म मिलता है। जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है, वे कर्म पूर्व संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं, और तब तक फल नहीं देते, जब तक उन्हीं के सदृश, किसी मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म न कर लिये जायें। इस तीसरी स्थिति को 'कर्मों का दबे रहना' नाम से कहा जाता है।

उदाहरण - किसी मनुष्य ने अपने जीवन में 'मनुष्य की जाति आयु-भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ-साथ, कुछ कर्म 'सूअर की जाति आयु-भोग' दिलाने वाले भी कर दिये। प्रधानता-अधिकता के कारण अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा और सूअर की योनि देने वाले कर्म तब तक दब रहेंगे जब तक कि सूअर की योनि देने वाले कर्मों की प्रधानता न हो जाय ।

उपर्युक्त विवरण का सार यह निकलता कि इस जन्म में दु:खों से बचने तथा सुख को प्राप्त करने के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सदा शुभ कर्म करने चाहिए और उनको भी निष्काम भावना से करना चाहिए ।

see also: वैदिक विज्ञान

उपासना की परिभाषा - 'जिसे करके ईश्वर ही के आनन्द स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं'। यह नहीं हो सकता कि सच्चे हृदय से ईश उपासना करें और आनन्द की प्राप्ति न हो। यदि आनन्द की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो सूक्ष्मता से परीक्षण करें, कहीं आपके व्यवहार से कोई दु:खी तो नहीं या फिर ईश्वर के साथ किए गये व्यवहार में कोई त्रुटि तो नहीं ? क्योंकि ईश्वर जीव का अन्तर्यामी है, उससे अधिक जीव का हितैषी कोई और नहीं हो सकता। ईश्वर के साथ शुद्ध सुख प्राप्ति के लिये सम्बन्ध जोड़ना-यह उपासना है।

प्रकृति-विकृति से उपयोग तो लेना है परन्तु उसकी उपासना नहीं करनी, उपासना तो ईश्वर की ही करनी है। जो प्रकृति की ही उपासना में लगे रहते हैं। वे अन्धकार रूप कूप में गिरकर दु:खों को प्राप्त होते हैं। प्रकृति की प्रशंसा होती है पूजा नहीं। पृथ्वी आदि पांच भूत व उनसे बने पदार्थ ईश्वर के द्वारा ही कारण-प्रकृति से बनाई हुई कृति है। फिर प्रकृति-पूजा से भी खराब व्यक्ति पूजा है। स्वार्थी तथा अज्ञानी मनुष्यों ने प्राकृतिक पदार्थों तथा व्यक्तियों की पूजा कराना अपना आजीविका का साधन बनाया है यह उनका बिना ही परिश्रम के लड्ड खाने की एक युक्ति मात्र है।

उपासना

उपासना

उपासना की परिभाषा - 'जिसे करके ईश्वर ही के आनन्द स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं'। यह नहीं हो सकता कि सच्चे हृदय से ईश उपासना करें और आनन्द की प्राप्ति न हो। यदि आनन्द की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो सूक्ष्मता से परीक्षण करें, कहीं आपके व्यवहार से कोई दु:खी तो नहीं या फिर ईश्वर के साथ किए गये व्यवहार में कोई त्रुटि तो नहीं ? क्योंकि ईश्वर जीव का अन्तर्यामी है, उससे अधिक जीव का हितैषी कोई और नहीं हो सकता। ईश्वर के साथ शुद्ध सुख प्राप्ति के लिये सम्बन्ध जोड़ना-यह उपासना है।

प्रकृति-विकृति से उपयोग तो लेना है परन्तु उसकी उपासना नहीं करनी, उपासना तो ईश्वर की ही करनी है। जो प्रकृति की ही उपासना में लगे रहते हैं। वे अन्धकार रूप कूप में गिरकर दु:खों को प्राप्त होते हैं। प्रकृति की प्रशंसा होती है पूजा नहीं। पृथ्वी आदि पांच भूत व उनसे बने पदार्थ ईश्वर के द्वारा ही कारण-प्रकृति से बनाई हुई कृति है। फिर प्रकृति-पूजा से भी खराब व्यक्ति पूजा है। स्वार्थी तथा अज्ञानी मनुष्यों ने प्राकृतिक पदार्थों तथा व्यक्तियों की पूजा कराना अपना आजीविका का साधन बनाया है यह उनका बिना ही परिश्रम के लड्ड खाने की एक युक्ति मात्र है।

see also: ईश्वर की उपासना

साधक को पक्ष-प्रतिपक्ष व जय-पराजय की शैली में नहीं बोलना चाहिये। प्रारम्भिक जिज्ञासु को प्रमाण तर्कों के बजाय आचरण पर अधिक जोर देना चाहिये। जिज्ञासु को खण्डनात्मक वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रमाण-तर्क से सिद्ध होने पर भी यदि आचरण न करें तो कुछ लाभ नहीं। जैसे गुरु विरजानन्द के इशारे (बोल) मात्र से कि पहले पढ़ी अनार्ष विद्या की पोटली जमुना में फेंक आवो तब आर्ष विद्या आयेगी; तो उसका पालन महर्षि ने तत्परता से कर डाला। इसी प्रकार काम, क्रोध, राग, द्वेष की गठरी फेंकने पर ही योगानन्द की सुगन्ध महकेगी। ईश्वर के बारे में लोग कितने पढ़ते, सुनते, चर्चा करते, गाते, बजाते हुए भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते-समझते; क्योंकि ऋषि परम्परा लुप्त हो गई। ऋषि दयानन्द ने पुन: प्रचलित की, परन्तु उनके पश्चात्- आर्यजगत में योग्य गुरु परीक्षक न मिलने तथा आचरण में न लाने से बहुत प्रचार-प्रसार नहीं हो सका। ईश्वर तत्त्व को भी जब हम अग्नि, वायु, जल आदि की सत्ता के समान निश्चयात्मक स्वीकार करेंगे तभी उसका साक्षात्कार, दर्शन होगा। जैसे प्रकृति एक चीज है, पदार्थ है, वस्तु है वैसे ही ईश्वर भी एक चीज-पदार्थ-वस्तु है। तभी तो उसका ध्यान-भक्ति हो सकती है। ईश्वर भी एक सत्तात्मक वस्तु है। जिसके दिये हुए उपकरण बुद्धि बिना हम सोच भी नहीं सकते, केवल एक नाड़ी बिगड़ जाये तो एम.ए, पी. एच. डी., मानव नंगा बजार में घूमने लगता है। ईश्वर सब के शरीरों की रचना करता, पालन करता और मन में भय-शंका-लज्जा करके बुरे कामों से रोकता है।

आलस्य प्रमाद को दूर करके जिज्ञासु विद्यार्थी विद्या को पढ़े तो विद्या ग्रहण करने में सफल होता है। अध्ययन काल में मुख्य विषय को छोड़ अन्य विषयों में मन न दौड़ायें। श्रद्धा, रुचि, प्रेम से इसमें मन लगायें। समाज में व्यवहार करते समय योगांगों का प्रयोग कीजिए। बिना व्यवहार में लाये कोई फल नहीं। उपासना में बाहर के सम्बन्धों को विचारना छोड़ देवें। ईश्वर से मिलने का, ईश्वर साक्षात्कार करने का एक उपाय है श्रद्धा के साथ ओ३म् का जप। साधक अर्थ का विचार मन में रखता हुआ ईश्वर समर्पित भाव से (मैं ईश्वर के पास बैठा हूँ) जप करे भले ही यह सम्बन्ध आगम (शब्द) वा अनुमान प्रमाण के आधार पर हो। इस प्रकार ईश्वर समर्पित होकर देखो फिर ईश्वर अवश्य तुम्हारी समाधि लगा देगा। ध्यान दें कि संगीत के साथ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने में ईश्वर से सम्बन्ध और ईश्वर से प्रेम भाव भी बना रहता है या संगीत में मन लग जाता है ? आप नाम बोलते, गाते, वैसा मान-जान नहीं रहे तो समझो अभी ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। साधक को ज्ञान-कर्म-उपासना तीनों के स्वरूप को समझना पड़ता है। यदि ज्ञान ठीक न हो तो सफलता नहीं मिलती। इसी तरह कर्म, उपासना भी यदि ठीक नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलती।

उपासक का आचरण

उपासक का आचरण

साधक को पक्ष-प्रतिपक्ष व जय-पराजय की शैली में नहीं बोलना चाहिये। प्रारम्भिक जिज्ञासु को प्रमाण तर्कों के बजाय आचरण पर अधिक जोर देना चाहिये। जिज्ञासु को खण्डनात्मक वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिये। प्रमाण-तर्क से सिद्ध होने पर भी यदि आचरण न करें तो कुछ लाभ नहीं। जैसे गुरु विरजानन्द के इशारे (बोल) मात्र से कि पहले पढ़ी अनार्ष विद्या की पोटली जमुना में फेंक आवो तब आर्ष विद्या आयेगी; तो उसका पालन महर्षि ने तत्परता से कर डाला। इसी प्रकार काम, क्रोध, राग, द्वेष की गठरी फेंकने पर ही योगानन्द की सुगन्ध महकेगी। ईश्वर के बारे में लोग कितने पढ़ते, सुनते, चर्चा करते, गाते, बजाते हुए भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते-समझते; क्योंकि ऋषि परम्परा लुप्त हो गई। ऋषि दयानन्द ने पुन: प्रचलित की, परन्तु उनके पश्चात्- आर्यजगत में योग्य गुरु परीक्षक न मिलने तथा आचरण में न लाने से बहुत प्रचार-प्रसार नहीं हो सका। ईश्वर तत्त्व को भी जब हम अग्नि, वायु, जल आदि की सत्ता के समान निश्चयात्मक स्वीकार करेंगे तभी उसका साक्षात्कार, दर्शन होगा। जैसे प्रकृति एक चीज है, पदार्थ है, वस्तु है वैसे ही ईश्वर भी एक चीज-पदार्थ-वस्तु है। तभी तो उसका ध्यान-भक्ति हो सकती है। ईश्वर भी एक सत्तात्मक वस्तु है। जिसके दिये हुए उपकरण बुद्धि बिना हम सोच भी नहीं सकते, केवल एक नाड़ी बिगड़ जाये तो एम.ए, पी. एच. डी., मानव नंगा बजार में घूमने लगता है। ईश्वर सब के शरीरों की रचना करता, पालन करता और मन में भय-शंका-लज्जा करके बुरे कामों से रोकता है।

आलस्य प्रमाद को दूर करके जिज्ञासु विद्यार्थी विद्या को पढ़े तो विद्या ग्रहण करने में सफल होता है। अध्ययन काल में मुख्य विषय को छोड़ अन्य विषयों में मन न दौड़ायें। श्रद्धा, रुचि, प्रेम से इसमें मन लगायें। समाज में व्यवहार करते समय योगांगों का प्रयोग कीजिए। बिना व्यवहार में लाये कोई फल नहीं। उपासना में बाहर के सम्बन्धों को विचारना छोड़ देवें। ईश्वर से मिलने का, ईश्वर साक्षात्कार करने का एक उपाय है श्रद्धा के साथ ओ३म् का जप। साधक अर्थ का विचार मन में रखता हुआ ईश्वर समर्पित भाव से (मैं ईश्वर के पास बैठा हूँ) जप करे भले ही यह सम्बन्ध आगम (शब्द) वा अनुमान प्रमाण के आधार पर हो। इस प्रकार ईश्वर समर्पित होकर देखो फिर ईश्वर अवश्य तुम्हारी समाधि लगा देगा। ध्यान दें कि संगीत के साथ ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने में ईश्वर से सम्बन्ध और ईश्वर से प्रेम भाव भी बना रहता है या संगीत में मन लग जाता है ? आप नाम बोलते, गाते, वैसा मान-जान नहीं रहे तो समझो अभी ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। साधक को ज्ञान-कर्म-उपासना तीनों के स्वरूप को समझना पड़ता है। यदि ज्ञान ठीक न हो तो सफलता नहीं मिलती। इसी तरह कर्म, उपासना भी यदि ठीक नहीं हो तो भी सफलता नहीं मिलती।

see also: जीवन जीने का उपदेश

किस प्रक्रिया द्वारा साधना-योगाभ्यास करने से मुक्ति मिलती है, यह विषय इस 'साधना से मुक्ति' पत्रक में महरषि पतञ्जलि रचित योगदर्शन के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

योग दर्शन में बताये गये यम नियम आदि आठ अंगो का अनुष्ठान करते हुए मन को सभी बुराइयों से तथा शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गरन्ध इन पॉच विषयों की तृष्णा से हटाकर ईश्वर में लगाने का नाम 'साधना' है और मरणादि सब दु:खों से छूटकर ईश्वरीय आनन्द भोगने का नाम मुक्ति है ।

इस चित्र में १० पर्वत बताये गए हैं जो क्रमश: अधिक-अधिक उँचे हैं। इन पर्वतों की ऊँचाइयों से साधक के योगाभ्यास का स्तर दर्शाया गया है। ज्यों-ज्यों साधक योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करता जाता है त्यों-त्यों उसका स्तर ऊँचा होता जाता है।

१. साधना के प्रारम्भिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार में यम नियम का पालन करता हुआ स्थिरता पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने के लिए सिद्धासन आदि कोई आसन लगाता है तथा मन को रोकने के लिए 'प्राणायाम' करता है ।

२. मन के रुक जाने पर नेत्रादि इन्द्रियों का अपने-अपने रूपादि विषयों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात् इन्द्रियाँ शान्त होकर अपना कार्य बन्द कर देती हैं इस स्थिति का नाम 'प्रत्याहार' है ।

३. इस प्रकार अधिकार में किये मन को ईश्वर के ध्यान के लिए किसी स्थान पर स्थिर कर देने का नाम 'धारणा' है। धारणा की स्थिति सम्पादित करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के गुण कर्म-स्वभाव का निरंतर चिंतन कर पाना 'ध्यान' कहलाता है।

४. ध्यान करने से साधक को संसार के तीन अनादि तत्त्वों (ईश्वर-जीव-प्रकृति) के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, इस स्थिति को 'विवेकख्याति' कहते हैं।

५. विवेकख्याति की प्राप्ति के पश्चात् योगाभ्यासी व्यक्ति का सांसारिक विषय भोगों के प्रति राग समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को 'अपर वैराग्य' नाम से कहा गया है।

६. अपर वैराग्य की प्राप्ति के पश्चात् साधक को सम्प्रज्ञात-समाधि की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में साधक की बुद्धि ऋतम्भरा (सत्य को ही धारण करने वाली) बन जाती है। सम्प्रज्ञात समाधि की चार अवस्थायें होती हैं - वितर्क-विचार-आनन्द व अस्मिता। ये क्रमशः उत्तरोत्तर ऊँची अवस्थाएँ हैं। इनमें साधक को ५ स्थूल भूतों , ५ ज्ञानेन्द्रियों ५ कर्मेन्द्रियों, १ मन, १ बुद्धि, १ अहंकार, मूलप्रकृति तथा स्वयं अपना (जीवात्मा का) साक्षात्कार होता है।

७. सम्प्रज्ञात समाधि के बाद साधक को 'पर वैराग्य' की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल, आदि गुणों को जानकर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम व श्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे साधक को संसार के उपादान कारण मूल प्रकृति अर्थात् सत्त्व-रज-तम नामक तीनों गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है।

८. पर वैराग्य के पश्चात् साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति को योग दर्शन में 'असंप्रज्ञात-समाधि' नाम से कहा गया है।

९. असंप्रज्ञात-समाधि को लम्बे काल तक (वर्षों तक) लगा लगाकर साधक ईश्वर से विशेष ज्ञान बलादि गुणों को प्राप्त करता हुआ धीरे-धीरे अपनी अविद्या के समस्त संस्कारों का नाश (दग्धबीज-भावावस्था में पहुँचाना) कर देता है। यह स्थिति प्राप्त करने वाले साधक को 'कुशल' 'चरम देह' 'जीवनमुक्त' नाम से कहा गया है।

१०. जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसे नया शरीर नहीं मिलता, वह परम पिता परमात्मा के समीप रहता हुआ ३१ नील १० खरब ४० अरब वर्ष तक आनंद भोगता है। इसी को नितान्त मुक्ति, पूर्ण मुक्ति कहते हैं। यही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है।

साधना से मुक्ति

साधना से मुक्ति

किस प्रक्रिया द्वारा साधना-योगाभ्यास करने से मुक्ति मिलती है, यह विषय इस 'साधना से मुक्ति' पत्रक में महरषि पतञ्जलि रचित योगदर्शन के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।

योग दर्शन में बताये गये यम नियम आदि आठ अंगो का अनुष्ठान करते हुए मन को सभी बुराइयों से तथा शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गरन्ध इन पॉच विषयों की तृष्णा से हटाकर ईश्वर में लगाने का नाम 'साधना' है और मरणादि सब दु:खों से छूटकर ईश्वरीय आनन्द भोगने का नाम मुक्ति है ।

इस चित्र में १० पर्वत बताये गए हैं जो क्रमश: अधिक-अधिक उँचे हैं। इन पर्वतों की ऊँचाइयों से साधक के योगाभ्यास का स्तर दर्शाया गया है। ज्यों-ज्यों साधक योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करता जाता है त्यों-त्यों उसका स्तर ऊँचा होता जाता है।

१. साधना के प्रारम्भिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार में यम नियम का पालन करता हुआ स्थिरता पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने के लिए सिद्धासन आदि कोई आसन लगाता है तथा मन को रोकने के लिए 'प्राणायाम' करता है ।

२. मन के रुक जाने पर नेत्रादि इन्द्रियों का अपने-अपने रूपादि विषयों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात् इन्द्रियाँ शान्त होकर अपना कार्य बन्द कर देती हैं इस स्थिति का नाम 'प्रत्याहार' है ।

३. इस प्रकार अधिकार में किये मन को ईश्वर के ध्यान के लिए किसी स्थान पर स्थिर कर देने का नाम 'धारणा' है। धारणा की स्थिति सम्पादित करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के गुण कर्म-स्वभाव का निरंतर चिंतन कर पाना 'ध्यान' कहलाता है।

४. ध्यान करने से साधक को संसार के तीन अनादि तत्त्वों (ईश्वर-जीव-प्रकृति) के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, इस स्थिति को 'विवेकख्याति' कहते हैं।

५. विवेकख्याति की प्राप्ति के पश्चात् योगाभ्यासी व्यक्ति का सांसारिक विषय भोगों के प्रति राग समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को 'अपर वैराग्य' नाम से कहा गया है।

६. अपर वैराग्य की प्राप्ति के पश्चात् साधक को सम्प्रज्ञात-समाधि की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में साधक की बुद्धि ऋतम्भरा (सत्य को ही धारण करने वाली) बन जाती है। सम्प्रज्ञात समाधि की चार अवस्थायें होती हैं - वितर्क-विचार-आनन्द व अस्मिता। ये क्रमशः उत्तरोत्तर ऊँची अवस्थाएँ हैं। इनमें साधक को ५ स्थूल भूतों , ५ ज्ञानेन्द्रियों ५ कर्मेन्द्रियों, १ मन, १ बुद्धि, १ अहंकार, मूलप्रकृति तथा स्वयं अपना (जीवात्मा का) साक्षात्कार होता है।

७. सम्प्रज्ञात समाधि के बाद साधक को 'पर वैराग्य' की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल, आदि गुणों को जानकर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम व श्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे साधक को संसार के उपादान कारण मूल प्रकृति अर्थात् सत्त्व-रज-तम नामक तीनों गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है।

८. पर वैराग्य के पश्चात् साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति को योग दर्शन में 'असंप्रज्ञात-समाधि' नाम से कहा गया है।

९. असंप्रज्ञात-समाधि को लम्बे काल तक (वर्षों तक) लगा लगाकर साधक ईश्वर से विशेष ज्ञान बलादि गुणों को प्राप्त करता हुआ धीरे-धीरे अपनी अविद्या के समस्त संस्कारों का नाश (दग्धबीज-भावावस्था में पहुँचाना) कर देता है। यह स्थिति प्राप्त करने वाले साधक को 'कुशल' 'चरम देह' 'जीवनमुक्त' नाम से कहा गया है।

१०. जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसे नया शरीर नहीं मिलता, वह परम पिता परमात्मा के समीप रहता हुआ ३१ नील १० खरब ४० अरब वर्ष तक आनंद भोगता है। इसी को नितान्त मुक्ति, पूर्ण मुक्ति कहते हैं। यही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है।

see also: वेदों के विषय में भ्रांति निवारण

केवल विद्या (भले ही वेद-उपनिषद्-गीता आदि) पढ़ने जानने से, नारद की तरह मन्त्रविद् होने से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिये आत्मविद् होना जरूरी है। विद्या भी चार प्रकार से आती है। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन और व्यवहारकालेन। उपासक चारों को अपनाये ।

ऋषि लोग ब्रह्म को जानने वाले को ही विद्वान् मानते हैं। अर्थापत्ति से कह सकते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म को जानने से पहले प्रकृति और जीव को भी जान लिया है। लाखों-करोड़ों व्यक्ति इस विद्या में लगे हुए ईश्वर उपासना करते हैं, परन्तु कोई विरला ही ईश्वर-जीव-प्रकृति के शुद्ध स्वरूप को समझकर ज्ञान-कर्म-उपासना की शुद्ध वैदिक पद्धति अपनाता है। जिस शरीर में हम बैठे हैं उसकी और इस संसार की रचना एक बड़ा भारी विज्ञान है। जो व्यक्ति वेद और ऋषिकृत ग्रन्थों को छोड़कर चलेगा वह अवश्य भटक जायेगा, इसे नहीं समझ पायेगा।

उपासक यदि गवेषणा करके देखे तो ज्ञात होगा कि लौकिक चीजों का हम पर अधिक प्रभाव पड़ता है और ईश्वर का प्रभाव अत्यन्त न्यून ही रहता है। जिन जिन कारणों से ईश्वर का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता उन उन कारणों को ढूंढें और दूर करें। यह विचारना चाहिए कि जब माता, पिता, गुरु, राजा से बात करते हैं तो हम पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्या उपासना काल में भी इतना ही प्रभाव ईश्वर की हाजरी का पड़ता है? ईश्वर बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? जब तक ईश्वर का प्रभाव अधिक और लौकिक चीजों का प्रभाव कम नहीं होता तब तक हम ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। व्यक्ति जिसको अधिक लाभप्रद समझता है उसकी तरफ दौड़ लगाता है। जिसको लाभप्रद नहीं जानता उसकी उपेक्षा कर छोड़ देता है। एक खिलाड़ी प्रथम आने के लिये उसके लाभ यश-मान धन आदि को देख स्पर्धा से पूर्व कितनी अधिक तैयारी करता है? तब ही उसके प्रथम आने की संभावना बनती है। ओ३म् का जप, ज्ञान-प्राप्ति, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। सो साधक को पूर्व तैयारी करनी चाहिये। उपासक मान की अपेक्षा अपमान को अमृत तुल्य समझे ।

ब्रह्मविद्या की श्रेष्ठता

ब्रह्मविद्या की श्रेष्ठता

केवल विद्या (भले ही वेद-उपनिषद्-गीता आदि) पढ़ने जानने से, नारद की तरह मन्त्रविद् होने से प्रभु प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिये आत्मविद् होना जरूरी है। विद्या भी चार प्रकार से आती है। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन और व्यवहारकालेन। उपासक चारों को अपनाये ।

ऋषि लोग ब्रह्म को जानने वाले को ही विद्वान् मानते हैं। अर्थापत्ति से कह सकते हैं कि ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म को जानने से पहले प्रकृति और जीव को भी जान लिया है। लाखों-करोड़ों व्यक्ति इस विद्या में लगे हुए ईश्वर उपासना करते हैं, परन्तु कोई विरला ही ईश्वर-जीव-प्रकृति के शुद्ध स्वरूप को समझकर ज्ञान-कर्म-उपासना की शुद्ध वैदिक पद्धति अपनाता है। जिस शरीर में हम बैठे हैं उसकी और इस संसार की रचना एक बड़ा भारी विज्ञान है। जो व्यक्ति वेद और ऋषिकृत ग्रन्थों को छोड़कर चलेगा वह अवश्य भटक जायेगा, इसे नहीं समझ पायेगा।

उपासना का प्रभाव

उपासना का प्रभाव

उपासक यदि गवेषणा करके देखे तो ज्ञात होगा कि लौकिक चीजों का हम पर अधिक प्रभाव पड़ता है और ईश्वर का प्रभाव अत्यन्त न्यून ही रहता है। जिन जिन कारणों से ईश्वर का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता उन उन कारणों को ढूंढें और दूर करें। यह विचारना चाहिए कि जब माता, पिता, गुरु, राजा से बात करते हैं तो हम पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्या उपासना काल में भी इतना ही प्रभाव ईश्वर की हाजरी का पड़ता है? ईश्वर बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? जब तक ईश्वर का प्रभाव अधिक और लौकिक चीजों का प्रभाव कम नहीं होता तब तक हम ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। व्यक्ति जिसको अधिक लाभप्रद समझता है उसकी तरफ दौड़ लगाता है। जिसको लाभप्रद नहीं जानता उसकी उपेक्षा कर छोड़ देता है। एक खिलाड़ी प्रथम आने के लिये उसके लाभ यश-मान धन आदि को देख स्पर्धा से पूर्व कितनी अधिक तैयारी करता है? तब ही उसके प्रथम आने की संभावना बनती है। ओ३म् का जप, ज्ञान-प्राप्ति, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये सब ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं। सो साधक को पूर्व तैयारी करनी चाहिये। उपासक मान की अपेक्षा अपमान को अमृत तुल्य समझे ।

२. वह संसार का निर्माता है।

३. वह वेद ज्ञान का दाता है।

४. वह सर्वरक्षक और परम हितैषी है ।

५. उपासना से मन-इन्द्रियों पर नियन्त्रण होता है ।

६. इससे सहन शक्ति बढ़ती है ।

७. इससे कर्म निष्काम बनते हैं।

८. बुरे संस्कार नष्ट होकर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं ।

९. विशुद्ध सुख की प्राप्ति होती है।

१०. ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है ।

११. आत्म-साक्षात्कार होता है।

१२. ईश्वर का साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

ओ३म् प्रणव से स्तुति = प्र उपसर्ग पूर्वक णु स्तुतौ धातु से अप् प्रत्यय करने से प्रणव शब्द बनता है। जिसके द्वारा उत्कृष्टता से ईश्वर की स्तुति की जाये वह प्रणव है, ओ३म् है।

स्तुति - ईश्वर सच्चिदानन्द, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम्, दयालु, सर्व जगत् पिता, माता, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-स्वभाव, आनन्ददायक, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष प्रदाता है। इन विशेषणों से परमात्मा की ही स्तुति (=गुण कीर्तन) करनी चाहिये ।

प्रार्थना - ईश्वर से स्वप्रयत्नोपरान्त सब श्रेष्ठ कार्यों में सहाय चाहना।

उपासना - प्रभु के आनन्द स्वरूप में मग्न हो जाना, सो पूर्वोक्त ने पर निराकार आदि लक्षण वाले की ही भक्ति करना, उससे अतिरिक्त किसी और की कभी न करना। जैसे सुख-दुःख का ध्यान मन में होता है वैसे ईश्वर का ध्यान मन में होना चाहिये। मूर्ति की कुछ आवश्यकता नहीं। ईश्वर को सुख-दुःख की भाँति पहचाना या अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर की सत्ता सभी प्राणियों में सर्वत्र एक समान है, परन्तु जिसकी आत्मा में उस चेतन ईश्वर के जितने ज्ञान का अनुभव स्व स्व सामर्थ्यानुसार होगा उसकी आत्मा उतने ही सुख को प्राप्त होगी। जो ईश्वर द्युलोक, पृथ्वी लोक, आन्तरिक मन-इन्द्रियों आदि सारे पदार्थों में ओत-प्रोत है उसी ईश्वर को जानो। वही मुक्ति का अमृत सेतु है। अन्य बातों का परित्याग करो।

see also: श्रीमद्भागवत पुराण समीक्षा

ईश्वर आनन्द से परिपूर्ण है। जैसे भूखे व्यक्ति को अत्यन्त स्वादिष्ट उचित भोजन मिलने पर लौकिक सुख मिलता है (परन्तु यह हीन उपमा है)। ऐसे ही दुःख की निवृत्ति और आनन्द की प्राप्ति योगाभ्यास द्वारा ईश्वर-प्राप्ति में होगी।

सांसारिक सुख में चार प्रकार का दु:ख मिश्रित है, मिश्री-हलवे की मिठास अन्तत: कम होते होते गारा मिट्टी के समान नीरस लगने लगेगी। परन्तु ईश्वर उपासना से आनन्द बढ़ता ही जाता है। सांसारिक सुख से रोगी, ईश्वरीय सुख सेवन से निरोगी होता है। ईश्वर का आनन्द नित्य और विशुद्ध है।

जब तक व्यक्ति सांसारिक सुख में चार प्रकार का दु:ख नहीं अनुभव करता, तब तक ईश्वर के आनन्द में प्रवृत्त नहीं होता। जीवन काल में ही दुःखों से मुक्ति मिलने पर मृत्यु के बाद भी मुक्ति मिलती है। केवल मरने से ही मुक्ति नहीं मिलती। जीवित रहते-रहते जिसने ब्रह्म को जान लिया सो वह कृतकृत्य हो गया। ईश्वर अनुपम होने से उसके लिये उपमा नहीं दी जा सकती परन्तु समझने की दृष्टि से हीन उपमा दी गई है। जो सर्वशक्तिमान् को सच्चा जानता-मानता है, उसके उचित न्याय पर भरोसा करता है वह कभी दु:खी नहीं होता। राजा तो अल्पज्ञता से उचित-अनुचित निर्णय भी देता है पर ईश्वर सदा उचित करेगा और वह भी सुधारने के हेतु दया ही करता है। धन सम्पत्ति की तुलना में योग विद्या की प्राप्ति में सहस्र गुणा सुख (आनन्द) अधिक है। में प्रभु को जानूँ, प्राप्त करूँ, साक्षात्कार करूँ यह भावना तीव्र रूप में बनाये रखें। केवल नाम स्मरण करते जाना परन्तु तदनुसार अपना चरित्र न सुधारना ईश्वर को प्राप्त करने का निष्फल प्रयास है ।

जो काम जिस विधि से किया जाता है उसी विधि से करना चाहिये, तभी सफलता मिलती है। आसन पर बैठते ही सब विचार छोड़ देना। ऐसा न हो कि छेड़ना था ईश्वर का चिन्तन-मनन और छेड़ दिया व्यापार, धन्धा, पढ़ना आदि अन्य विषय। दिया समय ईश्वर को मिलने का और मुख फेर कर बातें-विचार करने लग गये संसार की संसार के साथ तो यह बुलाये हुए अतिथि के समान ईश्वर के साथ अनुचित व्यवहार किया, सो कैसे उसे प्राप्त कर सकेंगे?

इन्द्रिय दोष से और संस्कार दोष से अविद्या पैदा होती है। अज्ञान उद्वेग को पैदा करता है। सन्ध्या में बैठते ही निश्चय करो कि विषयों में मन को नहीं चलाऊँगा। जप अर्थ सहित, अपने को ईश्वर अर्पण करते हुए, प्रभु प्रेम में विह्वल हो, प्रभु से बातें करते हुए होना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से संध्या उपासना में मन लगने लगता है। कहा भी है-

व्यवहार काल में चोरी, जारी, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष आदि की प्रवृत्तियों को रोककर, स्वार्थ की जगह परोपकार, असत्य छोड़कर सत्य प्रवृत्तियों को जगायें। परन्तु उपासना काल में अच्छी प्रवृत्तियों-विचारों को भी रोकना पड़ता है। जैसे वेद का पढ़ना-पढ़ाना, धर्म है। यज्ञ करना, दान, पठन-पाठन का विचार आदि को यदि उपासना काल में करेंगे तो ईश्वर से सम्बन्ध नहीं जुड़ पायेगा। व्यवहार काल में भी मन-इन्द्रियों को खुला नहीं छोड़ना, इन्हें यम-नियम से आबद्ध रखें।

उपासना काल - बालक का व्यवहार जैसे अपने माता-पिता-गुरु के साथ होता है वैसा ही व्यवहार जीवात्मा को परमात्मा के साथ करना चाहिए। प्रातः काल उपासना में बैठने की तैयारी जगते ही करनी पड़ती है। इस काल में कोई भी सांसारिक बातचीत, चर्चा- विचारणा न करके मौन धारण करना। दोनों काल की उपासना से पूर्व छोड़ने योग्य कार्य व विचारों को छोड़ना और करने योग्य कार्य व विचारों को ही करना। पहले जप, फिर अर्थ विचार, फिर समर्पण। जप में अज्ञान वश भूल से जो विचार उठें उसे पकड़ना और हटा देना। उलटे संस्कारों के कारण यदि कोई विचार असावधानी से उठा लें तो उसी समय सावधानी पूर्वक उसे हटा दिया जाये। पश्चात् भगवान की तरफ सहयोग के लिये दौड़ेंगे तब निश्चय ही हमें ईश्वर सहाय देगें।

योगविद्या का ज्ञान-विज्ञान जानने के लिये पहले चित्त की अवस्थायें जाननी पड़ेगी। पठित विद्वान् होने पर भी व्यक्त अनुभव करता है कि चित्त बलात् विषयों की ओर जा रहा है। गया कब? किसने भेजा ? यह वह भूल जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति मन-इन्द्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। बुद्धिपूर्वक की गई कुछ क्रियायें भी स्वभावतः होती लगती हैं। ईश्वर बुद्धिपूर्वक सृष्टि की रचना, पालन, व प्रलय करता है। इसी प्रकार जीव इन्द्रियों का चलाना, अच्छा सोचना, बुरा सोचना, चित्त का रोकना आदि क्रियाएँ करता है। वस्तुत: आपने स्वयं मन को चलाया, पर भूल यह हुई कि उसे पकड़ (जान) न सके कब चलाया ? ध्यान देंगे तो पता चल जायेगा कि मैं ही इसे विषयान्तर में ले गया था।